2015/01/25

誌面情報 vol47

企業のリスク対策リスクコミュニケーションの視点から

講師:共同通信デジタル執行役員リスク情報事業部長(元日立製作所リスク対策部長)小島俊郎氏

日立製作所で35年間、社長室とリスク対策部で企業の危機管理に携わってきました。これまでを振り返りながら、企業のリスクコミュニケーションについて考えてみたいと思います。

日立グループには従業員30万人、家族を含めると100万人の関係者がおりましたので、世界のどこかで何か危機が発生すると、日立関係者が巻き込まれてもおかしくない現実がありました。例えば2001年9月11日に発生した米国同時多発テロ事件でも、日立ソフトウエアエンジニアリングのオフィスがワールドトレードセンター(WTC)のノースタワーの46階にありましたが、アタックポイントよりも下だったので助かりました。ほかにも日立東北ソフトが取引先の仕事でWTCに入っておりまして、こちらもオフィスが低層階だったので無事でした。日立保険サービスは前日10日にWTCの高層階で会議をしていましたから、テロが1日早ければ相当高い確率で被害に遭っていたと思います。

1996年に発生した在ペルー日本大使公邸占拠事件では、幸い日立関係者は1人も巻き込まれませんでしたが、ペルーからインカ文明関連の国宝級の大事なものを運搬する仕事を日立物流が請け負っており、仕事を終えた直後に事件が発生しました。

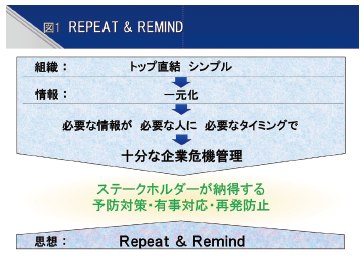

以上のように、大所帯の日立グループでは危機がかすめるようなケースが数多くありましたが、これは決して運が良かっただけではなく、日立なりのリスク管理体制があったからだろうと思っています(図1)。トップに直結したシンプルな組織により、情報を一元化し、必要な情報が必要な人に、必要なタイミングで入ってくることで的確な対応を取ることができる体制です。「的確な対応」とは、ステークホルダーが納得してくれる対応です。お客様、社員、地域社会、株主、行政、サプライチェーンなどが納得してくれる対応を指します。そしてその体制のなかでベースとなる思想が「リピート&リマインド」です。些末なことも重要なことも、とにかく繰り返し伝え、思い出してもらいます。そのことがさまざまなリスク対策につながってくるのです。

例えば、御嶽山の噴火では、91年の雲仙普賢岳の教訓が生かされたのかとか、東日本大震災でも、93年の北海道南西沖地震で奥尻島を襲った29mの津波被害の教訓は生かされたのか、というように振り返られることが少なくないようです。大きな事案が起きる度に同様の反省が繰り返されることは非常に残念であり、私は貴重な教訓が生かされないのは「リピート&リマインド」がなされていないからだろうと考えています。

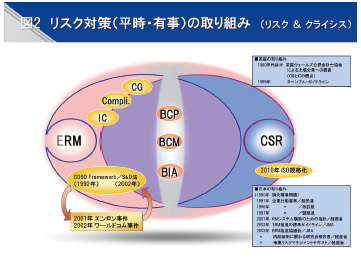

企業の危機管理の取り組みをイメージにしたのが図2です。一言で申し上げれば、非常に大きなテーマ、推進の枠組みとして、ERM(全社的なリスクマネジメント)とCSR(企業の社会的責任)があり、それらを前に進める強力なエンジンとしてBCP(事業継続計画)、BCM(事業継続マネジメント)があります。そして、これら全ての企業危機管理に共通する重要な基本が最も厳しく要求されるのが、「命を守る」安全対策の分野の企業危機管理です。したがって、安全対策の分野の取り組みがあらゆる分野の企業危機管理の取り組みにつながってくる、資すると考えられるわけです。

グローバルリスクに立ち向かう

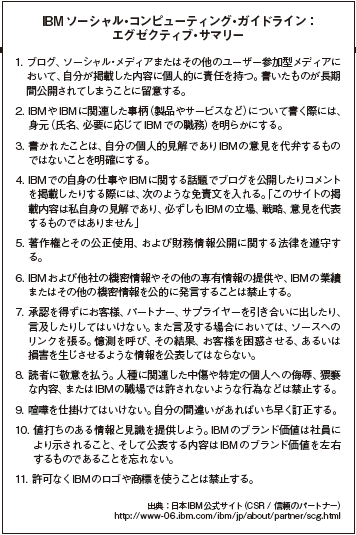

現代社会はリスクが多様化しています。例えば2014年6月、大手航空会社の機長が、ライバル会社のフェイスブックのページに暴言を書き込んだ事件がありました。今の時代、社員には手取り足取りリスク管理を教えなければいけないのかもしれません。IBMがソーシャル・コンピューティング・ガイドラインをホームページで公開しています。このようなマニュアルを作っておくのは非常に有用です。

また、現在アメリカは、イラン、スーダン、シリア、キューバをテロ支援国家として指定。これらの国家と取引をするとペナルティを科すと法律で定めています。ところがフランス銀行最大手のBNPパリバがイランやスーダンと取引をしてしまい、米司法当局は同社に1兆円の罰金を科す検討に入ったという記事が2014年5月、新聞に掲載されました。最終的にはおよそ9000億円で決着したようですが、知らずに取引をしたおかげでこれだけの損失を被ってしまう時代なのです。

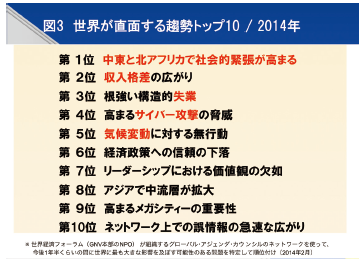

今の時代は情報があふれていますが、きちんと頼れる情報を把握することで、ある程度未来のことが予測できます。例えば、世界経済フォーラムが、2014年に世界が直面する趨勢トップ10を発表しています(図3)。1位に「中東と北アフリカで社会的緊張が高まる」とありますが、今まさに中東やアフリカでは緊張が高まっています。これについて2013年12月の新聞を見てみると、「イラク内戦の影再び」の見出しがあり、民間人の死者数が最悪ペースであると掲載されています。この年の4月には5日間で170人、7月には1000人の規模で死者が出ているという記事もありました。したがって、これらの記事からも現在の状況を推測することができたはずです。日々の情報のモニターは、とても重要であることが分かります。

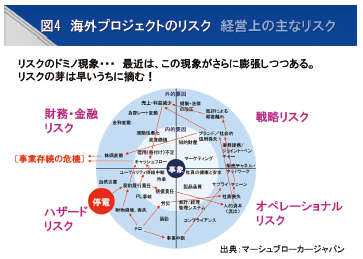

図4は、マーシュブローカージャパンという非常に優秀な保険仲介とリスクアドバイザリーの米・マーシュの日本法人の1社が発表しているデータです。リスクを財務・金融リスク、ハザードリスク、戦略リスク、オペレーショナルリスクの4つに分類しています。これらのリスクの特徴は、1つのリスクが発生すると、ドミノ倒しのようにさまざまなリスクが発生し、事業継続や企業の存続が危ぶまれる事態に陥ることもあるということです。したがって、リスクの芽は早いうちから摘んでおかなければいけません。

誌面情報 vol47の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方