2015/01/25

誌面情報 vol47

-->

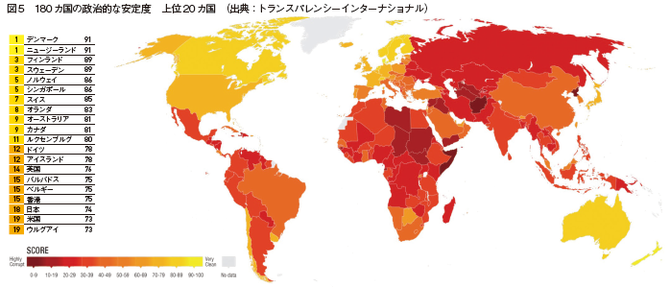

図5は、トランスパレンシー・インターナショナルというドイツに本部を置くNGOが発表したデータです。世界180カ国の政治的な安定度を計測して色分けしています。このデータによると1位がデンマークで、以下ニュージーランド、フィンランドと続きます。下位はソマリア、北朝鮮、アフガニスタン、スーダン、リビア、イラクなどです。日本は18位。それでは、日本は政治・経済・社会がいつも絶対的に安定しているかというと、実はそうではありません。1974年には東京でアジア反日武装戦線という組織が重工会社の本社ビルを爆破して、400人くらいが負傷しました。現在も秋葉原で「勤務地:シリア」という求人を出すと、手を挙げる若者がいます。それを支援する大人もいます。私は今後、オリンピックに向けて日本のリスクも相当高まるのだろうと考えていますし、同時に企業も一層リスク対策に注力しなければいけない時代だと思っています。

日立のリスクコミュニケーション

リスクコミュニケーションは1980年代に欧米で始まったとされ、日本では1996年度版の「環境白書」が始まりで、2003年には食品安全基本法制定と食品衛生法改正の時に、国が実施すべきものとして明確に規定されました。2014年3月に文部科学省が「リスクコミュニケーションの推進方策」を発表し、そのなかでは以下のように規定されています。

| リスクのより適切なマネジメントのために、社会の各層が対話・共考・協働を通じて、多様な情報および見方の共有を図る活動 (出典:2014年3月、安全・安心科学技術及び社会連携委員会(文科省)が発表した「リスクコュニケーショミンの推進方策」) |

これは情報共有や意見交換を通じて意思の疎通を図り、合意形成を獲得するプロセスと理解できますが、私はもっと簡潔に「風通し」ではないかと考えています。ただし、やみ雲な風通しであってはなりません。「的確な情報の収集、分析、発信という活動」つまり、「的確な情報管理」がリスクコミュニケーションであると思っています。

情報共有は非常に大事な概念ですが、リスク対策を行っていると共有できる情報は非常に限られます。本当に共有できるのは公開された情報のみであり、共有の範囲は社内やグループ会社内に限定されるでしょう。共有困難な情報とは、独自ルートで得た分析や見解、個人的に知り得た情報、調査会社から購入した情報などです。これらの情報は言わばオーダーメイドなので、自社の事情にそぐわない場合もある。むしろリスクに直面する可能性を高めてしまう恐れもあります。情報共有には非常に難しい側面があります。

日立グループの情報共有の事例を見てみます。まず「うわさがきっかけで先手管理をした事例」です。日立に家電品をOEM供給しているアジア現地工場が汚濁排水で環境破壊をしているという「うわさ」がありました。もし、本当であれば、現地環境当局に指摘された場合、日立の責任問題に発展します。本社では、念のためアメリカの調査会社に依頼し、現地で20カ所から計60サンプルを採取し、3国で第調査を行いました。この結果、水質に問題はなかったため、OEM関係を続けました。これは先手を打った事例です。

次は「批判がきっかけで先手管理した事例」です。日立がアジアで進める水力発電所建設プロジェクトが、建設地の環境破壊につながると、現地と日本国内の一部で批判されました。本プロジェクトはその国のエネルギー行政にとって非常に重要なプロジェクトであるということで日立に発注されたのですが、一部の現地住民から環境破壊だという声が上がりはじめ、世界的な環境団体であるFOE(Friends of the Earth)も共鳴し、驚いたことに反対署名に走った日本の国会議員もいました。この場合も調査会社に依頼するなど、当該国の情勢や日本の反応などを分析し、最終的にプロジェクト推進可能との結論を得て、無事完遂したということもありました。

危機管理を進めるうえで欠かせないのは、あらゆるステークホルダーを思いやる企業としての思想や哲学です。

WHOの誤報と日立のSARS対応

SARSが流行した2003年、日立はWHO(世界保健機構)よりも1カ月早く対策を開始できました。これは日立の北京駐在者から「現在、中国ではSARS感染が拡大しているので、北京に来るのはリスクが伴う」という内容の連絡があり、即時に対応したためです。現地から連絡があったのは2月11日、これをうけて日立は13日に対策を発信しましたが、WHOが最初に注意喚起を発信したのは3月になってからでした。

SARS収束に関しては、WHOの誤報もありました。この時の感染地域はベトナム・シンガポール・カナダ・中国・香港、台湾などでしたが、WHOはカナダについて2003年5月14日に終息宣言を出しました。私は少し早いと感じ、複数の専門家・医師にコンタクトしたところ、SARSは感染源、感染ルート、検査方法、診断方法なども明確になっていないので、慎重になった方がよいとのアドバイスがありました。本当は2週間様子を見たかったのですが、カナダ関係のビジネスを担当する部署からビジネスの早期再開を望まれ、5月22日に終息宣言を出したところ、そのわずか4日後の5月26日にWHOは感染指定地域に戻すと発表したのです。感染症対策の難しさはここにあります。世界的な機関が世界に向けて発信した宣言でさえも、撤回することがある。WHOの終息宣言をどう判断するのかは、しっかり考えなければいけない重要課題です。

2010年の新型インフルエンザの時には、日立は延べ4000人以上の感染者を確認しました。ピーク時には1週間で500人くらい感染し、死亡者が1人発生しました。亡くなったのは日立グループの病院の検査技師だったのですが、懸念される社会不安を払しょくすために記者会見を開きました。

会社としては、心臓、腎臓、呼吸器系などに疾患のある従業員や妊婦の方、普段からステロイド系の薬を使用して免疫力の弱っている社員などに対して、さまざまな配慮が必要だと思います。さらに、職場環境の整備や、家族の発熱などで自身が濃厚接触者であり得るときにためらわず申告して会社を休めるように、日々の円滑なコミュニケーションが極めて重要です。

| 感染症から社内のハイリスク者を守る取り組み 1.ハイリスクク従業員の把握 ・妊婦、基礎疾患のある者 2.業務内容の配慮 ・海外出張 ・窓口業務 ・時差出勤 3.職場環境の整備 ・円滑なコュニケーショミン ・うつさないエチケット ・BCP |

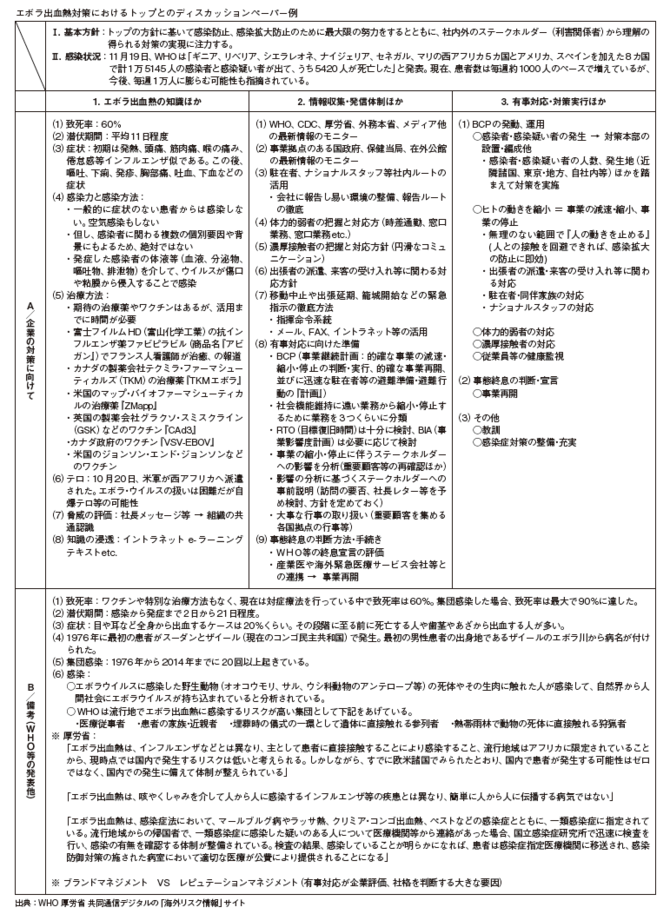

最後に、もし私が現在日立のリスク対策部長であったらと仮定して、社長とエボラ出血熱についてディスカッションするための資料を作成しましたので、皆様にご覧いただきます。こうした資料は、共同通信グループが提供する「海外リスク情報」(有料)からダウンロードすることができます。(http://kyodo-d.jp/btob/gathering/risk)

リスク対策は、普段からのトップとのリスクコミュニケーションが大変重要だと考えています。

誌面情報 vol47の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方