2018/04/13

防災・危機管理ニュース

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、サイバー攻撃により重要インフラサービスに障害が起こった際に、社会全体に及ぼす影響の深刻度を5段階で評価する基準案を策定。11日からパブリックコメントの募集を開始した。5月17日まで募集する。将来的には攻撃を受けた際に、障害の深刻度を予測評価して、政府や関係者が冷静な対応行動をとる判断基準とする。

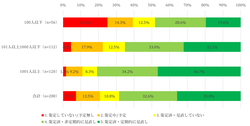

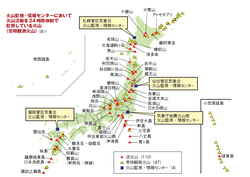

重要インフラとは、国民生活や社会経済活動の基盤となり、安定的に提供できなくなった場合に、社会全体に大きな影響を及ぼすおそれが生じる事業サービス。政府は情報通信、金融、航空、鉄道、電力、ガス、政府・行政、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油の13分野を特定し、2000年から具体的な行動計画を定めて防護体制構築を進めている。今回は2017年4月に決定した「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第4次行動計画」の一環として、評価基準の策定を行っている。

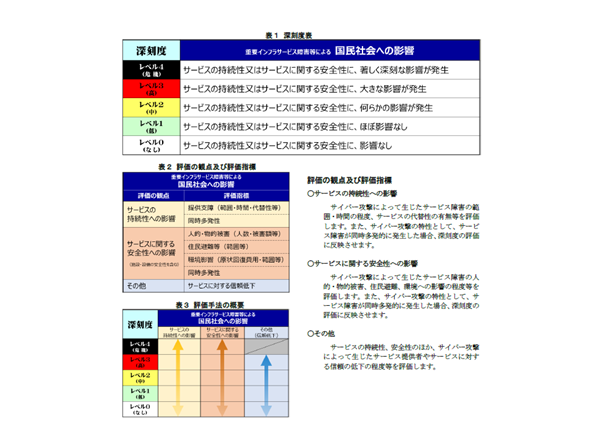

評価基準では、サービス障害が社会に与える影響の深刻さを「レベル0(影響なし)」から「レベル4(著しく深刻な影響)」の5段階を設けた。サービス自体の持続性、サービス障害によって起こる人・物・周辺環境への安全性、将来的なサービスの信頼低下、の3つの視点でそれぞれ5段階評価し、そのうち最も深刻度の高い値を総合評価とする。この手法は米国政府が2016年から採用する「サイバーインシデント深刻度判断基準(Cyber Incident severity schema)」の枠組みに基づいているという。

サイバー攻撃は実社会では可視化されにい。このため攻撃を受けてから実際にサービス障害が起きるまでの間は、政府や社会全体が障害の深刻さを適切に把握できず、リスクを過小評価して対処行動が遅れたり、逆に過大評価して混乱を招く恐れがある。今回評価基準として統一の指標をもつことで、万一の事態に社会全体でその深刻さについて即座に共通の理解をもち、適切な対処行動をとれる。

今回はサービス障害が発生した後に、国民社会に与えた影響の深刻さを事後評価するための評価基準としているが、将来はこの基準を事案が発生した時点で社会への影響度を予測評価に活用。政府や事業者、国民が冷静に対処行動をとるための判断基準にする。

■ニュースリリースはこちら

https://www.nisc.go.jp/active/infra/pubcom_shinkokudo.html

(了)

リスク対策.com:峰田 慎二

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方