2021/10/11

東京2020大会の遺産

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)の開催をどう評価するかは人それぞれによって異なることだろう。感染が拡大する中での開催を批判する人もいれば、多くの感動をもたらしたことを称揚する人もいる。しかし、政府やIOC・IPCの開催決定のもと、この大会がいかに準備され開催されたのか、その過程については、こうした評価にかかわらず、学ぶべき点が多いはずだ。特にリスクマネジメントという視点においては、感染症のみならず、さまざまな予知の難しいリスクが懸念される現代において、いかにそれらに備え、仮にそのリスクが出現したときにどう対応すればいいのかを考慮し対策を講じておくことは極めて重要になる。東京海上日動火災保険株式会社・理事で、元公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ゲームズ・デリバリー室MOC統括部長(兼新型コロナ・暑さ対策推進部長兼リスクマネジメント部長)の岡村貴志に、東京2020大会開催までの舞台裏を聞いた。3回に分けて、内容を紹介していく。

五輪大会におけるリスクマネジメント活動

東京2020大会の開催が決定したのは2013年9月7日。アルゼンチンのブエノスアイレスで開かれたIOCの総会で、IOC委員による投票により、トルコのイスタンブール、スペインのマドリードを破り開催都市に決まった。これを受け、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)と東京都により、2014年1月24日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(東京2020大会組織委員会)が設立され、2015年1月1日付で公益財団法人となり具体的な活動が開始された。

大会開催にかかわるさまざまなリスクを管理し、対策に当たったのが総務局リスクマネジメント部だ。五輪という壮大な規模の大会においては、さまざまなリスクが想定される。テロやサイバー攻撃はもちろん、天候の悪化や、工事の遅れ、作業中の事故、風評など、挙げれば枚挙にいとまがない。

こうしたリスク1つ1つに対して、大会にどの程度の影響を与えるのかを評価し、リスクが顕在化しないように対策を講じ、継続的に監視をしていく。いざリスクが出現した場合は対応にあたるというのがいわゆるリスクマネジメント活動になる。

ノウハウと経験を有するIOCがガイドを提示

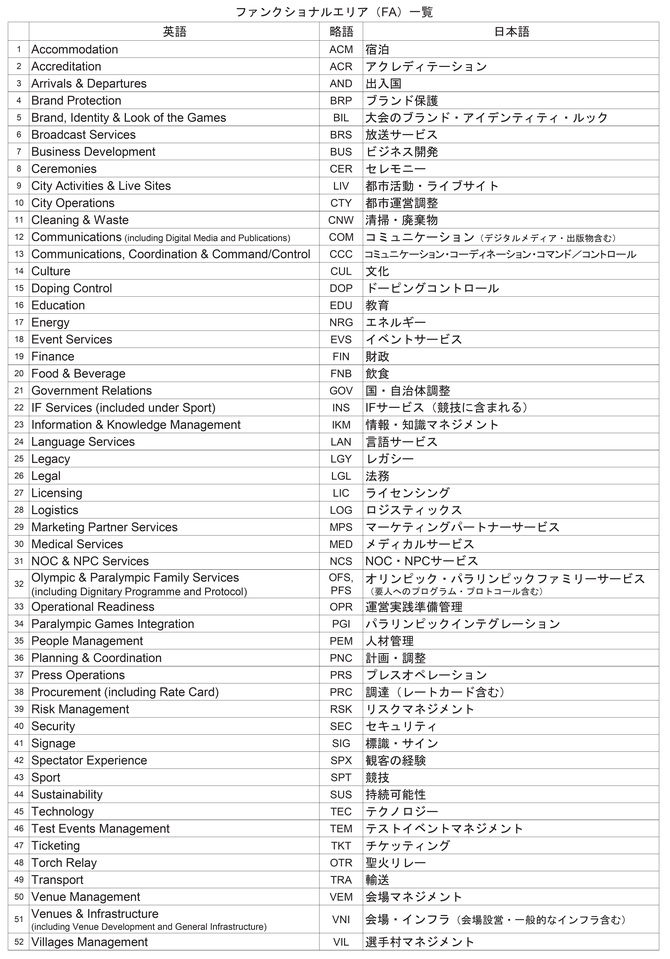

では、これほどの大規模な大会のリスクマネジメントをどのように行ったのか? 実は、IOCから東京2020組織委員会には、OGG(オリンピックゲームズガイド)と呼ばれる書類が渡されており、その中にリスクマネジメントをどのように進めていけばいいのかは具体的に示されていたという。IOCは当然、過去の大会におけるノウハウや経験を豊富に有しているため、いつまでに、どのように準備を進めればいいのか、どのように大会運営に当たればいいのかは、リスクマネジメントに限らず、全てOGGの中にまとめられている。具体的には、IOCでは、大会に必要な機能(Functional Area)を52定義しており、その機能ごとに、いつまでに何をすべきかが明示されている。リスクマネジメントもFAの1つで、いつまでにどのようなリスクマネジメント活動を行えばいいのか、マイルストーンが明示されていた。

まずは経営レベルのリスク洗い出し

一言でリスクといっても大会全体に大きな影響を与え得るものから、細かな運営や契約に関するものまで粒度が異なる。このため、OGGでは、まず経営レベルでの戦略的リスクを洗い出すことを求めている。次いで、並行的にはなるが、FAごとの運営リスクの洗い出しを行い、最後に会場ごとのリスクを洗い出すというのが基本的な流れになる。

五輪におけるリスクマネジメントというと、かなり大がかりで特殊なものをイメージしがちだが、「リスクマネジメント自体はISO31000(リスクマネジメントの国際規格)に描かれているような基本的なことなので、オリンピック特有というイメージはない」と岡村氏は語る。「リスクを洗い出して、それぞれのリスクへの対策を講じ、それらをモニタリングし、リスクが発現した場合の対応策や事態対応計画を作って準備しておく。そして、それらをしっかりトレーニングしておくという非常にオーソドックスなもの」(同)だ。

東京2020大会のリスクマネジメント手法の他の記事

- 東京2020大会で日本のリスクマネジメントは進化した

- 前例のない延期・無観客開催に対応できた理由

- 「暑さ対策」の仕組みがコロナ対応に奏功

- 延期・無観客での開催に柔軟に対応できた理由を探る

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/20

-

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方