2018/06/12

防災・危機管理ニュース

トップの保身は論外

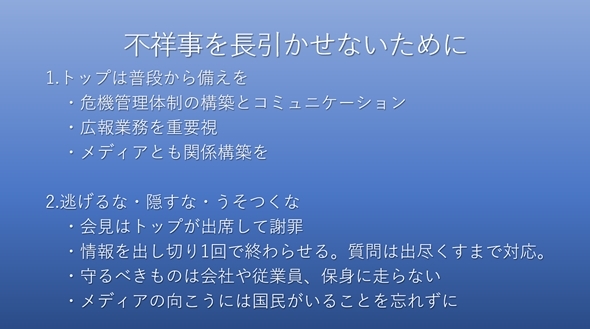

そして万が一、不祥事が起こってしまった時には「逃げるな・隠すな・うそつくな」の三原則を三隅氏は説く。「謝罪し、現状を報告し、原因と改善策を説明、そして関係者の処分と責任を明確にする」というのが一連の流れの基本だとしている。

また「守るべきものは会社であり従業員。大学なら学生ということになる。幹部は責任を取るためにいるのであって保身に走るのは論外」とあるべき姿勢を説明。記者会見を開くなら三隅氏は「トップの同席は必須で、まずトップが謝罪する。そのうえで細かい説明については担当の役員が行うというのが鉄則となる」とした。

会見の事前の準備で大事なのは(1)言うべきこと(2)言えること(3)言えないこと-の3つの明確化。「言うべきこと」は謝罪や一連の経緯など、「言えること」は積極的に話すことではないが、質問が出たら答えることができるもの、そして「言えないこと」はプライバシーにかかわることや司法機関の捜査が行われるなどの事情で、どうしても答えられないこと。「この3つを明確にできていれば、たとえ答えられないものがあっても、答えられるものを誠実に説明することで聞いている人の印象は大きく変わる。情報は小出しにせず、一気に1回の会見で出し尽くすことも大事だ」と三隅氏は説く。

また「記者やカメラの向こう側に国民がいることを忘れてはならない」というのが絶対必要な意識。「『逃げるな・隠すな・うそつくな』という原則以外に、質問がなくなるまで答える、さらにはハンカチで汗を拭くという仕草は、泣いているようにも見えかねないから避けるべきだ」と映像も意識した配慮も必要だと三隅氏は指摘する。

会見次第でピンチをチャンスに

そして最近の記者の傾向もふまえ、「同じような質問が何度も出ても、どんなことがあっても答えないといけない。同じ質問が出て回を重ねるごとに違う答えをしがちだが、同じ答えを繰り返す。同じ質問を繰り返すことで回答が変わった矛盾点を狙う記者もいる」と心構えを話す。過去の謝罪会見において良かった例として、データ流出のあった企業でトップが同席の下、2時間半質問が出尽くすまで会見を行ったものを三隅氏はあげ、「謝罪会見というのはメディアを通じて、広く様々な関係者に謝罪の意を表明できる場でもある。誠実な対応によりピンチをチャンスに変えることは十分に可能だ」と話す。

謝罪会見にトップが出るというのは当然だが、トップが普段から行っておくべきこととしては社内のコミュニケーション以外に、メディアとのコミュニケーションも重要と三隅氏は指摘。イメージの露出のみならず、メディアとの関係が良好であれば何かがあった時にもプラスに働くとしている。

「今後不祥事があれば、今回の日大の記者会見の逆を行えばいい。他組織から学び、トップが意識を持ちシミュレーションをしておけば、必ず役に立つ」と三隅氏は語る。SNSで怒りが増幅し、さらには一般人の不満の可視化もできるようになったこの時代。トップを中心に普段の危機意識といざという時の対応はますます重要になりそうだ。

■三隅説夫(みすみ せつお)氏 1940年和歌山県新宮市生まれ。1963年に安田生命保険相互会社(現・明治安田生命保険相互会社)入社。1984年、高知支社長から本社広報室長に就任。1990年広報部長、1996年に取締役広報部長を歴任。2001年に同社を退社するまで17年間広報に携わった。2004年9月に「広報駆け込み寺」を立ち上げ、2005年6月29日、NPO法人「広報駆け込み寺」の代表に就任した。

(了)

リスク対策.com:斯波 祐介

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方