2022/03/14

事例から学ぶ

東日本大震災から11年、あらためて身のまわりの防災を見直したい。南海トラフ地震で最大震度7の揺れと津波が想定されている和歌山県では昨年、震度5弱の地震を2回観測、今年に入ってからはトンガの海底火山噴火による津波もあった。いずれも大きな被害は出なかったものの、いざというときへの備えは当然緩められない。全国に先駆けた同県の取り組みを、津波対策を中心に聞いた。

和歌山県

❶円滑な津波避難へ情報収集・伝達手段を多重化

・ハード整備で津波避難困難地域の解消を図りつつ、完成までのタイムラグを埋めるソフト対策を強化。特に津波情報は何重もの手段で迅速な収集・伝達、共有を図る

❷人的資源を総動員しての初動・復旧支援

・人材が少ない市町村は災害時に役場機能が大幅に低下すると想定。自ら情報を取りに行くことで対応をカバーする「災害時緊急機動支援隊」をあらかじめ組織

❸災害に見舞われる前の復興計画事前策定を支援

・災害に見舞われた後で復興計画を立てていては、混乱のなか、迅速な立ち直りやその後のまちづくりが後手にまわる。市町村の復興計画の事前策定を県をあげて支援

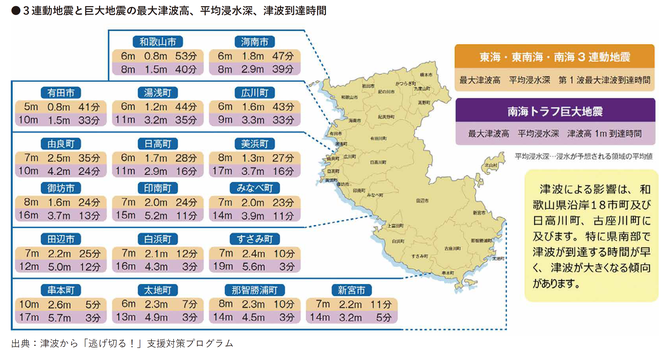

南海トラフに近い紀伊半島は、地震発生から津波到達までの時間が短いという特性がある。和歌山県沿岸部は東海・東南海・南海3連動地震が起きた場合、最も短い地域で津波到達まで5分、最大クラスの巨大地震の場合は最短3分だ。逃げ切ることができない「津波避難困難地域」がどうしても発生する。

和歌山県が2014 年に改定した「津波から『逃げ切る!』支援対策プログラム」は、この津波避難困難地域の解消が最大のポイントだ。24 年までにすべての困難地域を解消するとし、県と市町村とが連携して堤防や避難路、避難タワー・ビルなどのハード整備を強力に推進。3連動地震による津波避難困難地域22 地区のうち16 地区を、最大クラスの巨大地震による津波避難困難地域61地区のうち10 地区を、すでに解消した。

「できる限り早く備えるに越したことはないが、ハード整備は時間がかかる。ゆえに、ソフト対策の組み合わせが欠かせません。リソースを総動員して対応し、やがてハードが完成してくることで、より強固なシステムになる」と、防災企画課企画班の瀬川尊貴班長はいう。

最も重要なソフト対策が情報だ。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方