2022/06/18

Joint Seminar減災2022 第1回シンポジウム

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2022年度第1回研究会が4月29日に開催され、「令和3年熱海市伊豆山で発生した災害を学ぶ」をテーマに、京都大学防災研究所流域災害研究センター准教授の竹林洋史氏と、社会福祉法人海光会指定介護老人福祉施設海光園理事長兼施設長の長谷川みほ氏が講演した。2回に分けて講演概要を紹介する。第2回は、長谷川氏の講演「令和3年熱海市伊豆山地区土砂災害の対応をこれからへつなぐBCP」について。

令和3年熱海市伊豆山地区土砂災害の対応を

これからへつなぐBCP

1.法人概要

社会福祉法人海光会は、1999年5月に事業を開始し、現在24期目になります。熱海市で介護老人福祉施設海光園を運営しています。施設は、海抜約100mの非常に緑豊かな高台の中に建っていています。施設の名前の通り、目の前には美しい海が広がって眺望は美しいのですが、残念ながら急傾斜地に建設されているということで、土砂災害警戒区域に指定されています。小川が施設の左右を流れており、何かあれば上流から土石流が流れてくる可能性があります。2001年7月3日に発生した伊豆山地区の土砂災害のときは、あらかじめ1階にいる方々を3階と4階に分散して垂直避難させました。

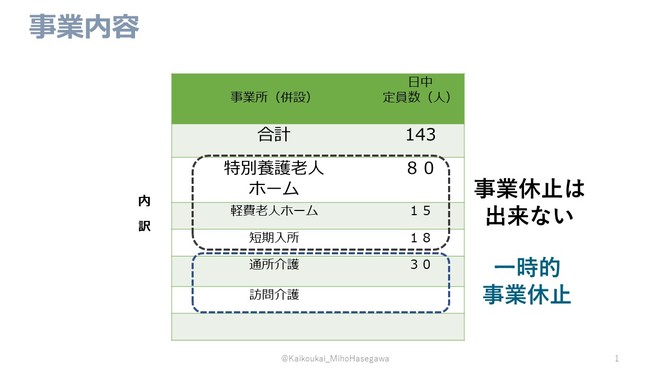

私どもの事業内容としては、通所介護・訪問介護の在宅サービスと、特養・軽費老人ホーム・短期入所の事業休止できない施設サービスを複合的に行っています(図表1)。

2.今までの取り組み

よく事業継続と言われますが、事業というより命の継続を実現しなければいけません。従事者の安全がなければ、利用者・入居者の命は守れないというのが福祉施設としての前提であり、使命でもあると思います。

東日本大震災をきっかけに、私は静岡県独自の「静岡県ふじのくに防災士養成講座」に参加しました。それとともに、防災対策会議を新設し、施設の中で取るべき対策を協議する場を設けました。2014~2015年は、会議を行いながら訓練を繰り返し実施し、ふじのくに防災士を増やしていきました。そうした取り組みが評価されたのか、2016年に内閣官房国土強靱化推進室の「民間の取組事例集」に掲載していただきました。さらに、レジリエンス認証というものにトライしたところ、認証を取得することができました。それから本格的にBCPを作成し、業務手順書も1冊の本にまとめ上げました。

2018年には三大リスク(自然災害、感染症、傷害・暴力)を設定しました。福祉施設の中にはさまざまな脅威があり過ぎて、何から取り組めばいいのか分からず混乱する方が多いのですが、私たちはリスクを3つに絞ることにより、それぞれの種別に取るべき対策を整理していきました。

PDCAの枠組みで説明すると、まずPの計画としては、業務手順書の中に事業継続計画を盛り込み、全員に配布しました。自然災害用と新型コロナウイルス感染症用の2つがあります。自然災害の場合は、いかにRTO(目標復旧時間)を短くできるかという考え方があると思います。一方で感染症の場合は、復旧というより、新しい未来をつくっていくという考え方にならないと事業継続ができません。

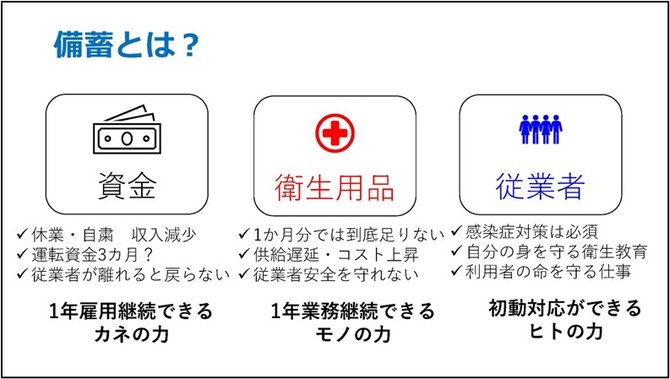

事業を継続していくために私たちが備えるべきものは、3つあると思っています(図表2)。一つ目は資金です。よく運転資金は3カ月分を用意する必要があるという話を聞きますが、はっきり言って3カ月では足りません。なぜなら、箱物サービスでは固定資産を維持し、従業者には給料を払い雇用を継続していかなければいけないからです。

2つ目は衛生用品です。1カ月分程度はどこの施設でも持っていると思いますが、到底足りません。すぐに欲しいと思っても、供給遅延やコストの上昇により手に入らなくなります。それでは従業者の安全を守れません。マスクや使い捨てのガウン、手袋なしで仕事をすることがあってはなりません。従って、1年分程度は衛生用品を備蓄しておくべきです。

3つ目は従業者です。従業者の備蓄とはどういうことかというと、要するに教育です。入居者の方々を守るのは従業員です。日頃から、いざというときにどういう動きをするべきかを考えておくことが初動対応につながります。ですから、教育・訓練によって従業者のノウハウを備蓄していくということです。

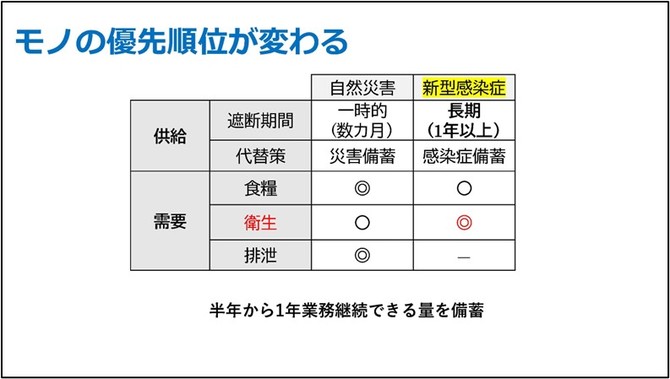

リスクによってモノの優先順位は変わります。自然災害による供給の遮断は一時的かもしれませんが、新型感染症の場合は長期にわたります。従って、図表3の各項目については、二重丸が付いているところについて最大の備蓄をしておくと安心です。

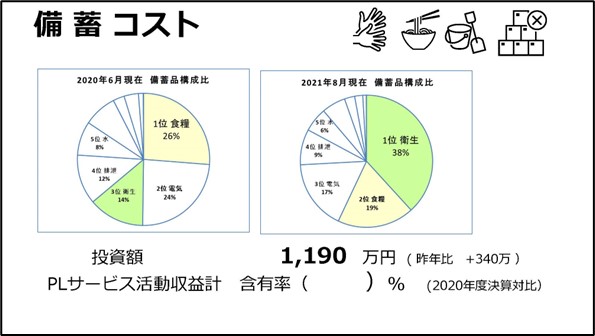

私たちの施設の備蓄にかかるコストを定量化してみたところ、コロナが流行し始めた2020年6月時点では食料が第1位でしたが、約1年後の2021年8月時点では衛生用品が圧倒的なシェアを占める状態になりました(図表4)。2021年の全体の投資額は約1200万円で、昨年比+340万円ですが、これは衛生用品の増によるもので、2020年度決算対比でいうと約2.4%に当たります。2020年度の決算対比なので、2021年度の決算対比にすると少し変わってくると思います。なぜなら、収入が10%程度落ちているからです。収入が落ちた分、備蓄コストが非常に重くなっていますが、リスクに対する備えにどれぐらいコストをかけるべきか、というのは、マネジメントとして非常に重要な要素だと思います。

では、大量の備蓄品をどのように管理していくのかということですが、図表5の左の写真は、1階のドライスペースに設置している倉庫です。かさばるおむつ、水、毛布などをこの中に入れていましたが、伊豆山の災害の後に考え方を改めました。というのも、壁の向こう側は山なので、土砂が崩れてくればこの倉庫が埋もれてしまうのではないかということで、現在は倉庫のものを出して3階以上に分散して置いています。現在は、この倉庫の使い方が課題の一つになっています。3日分の食料や水、ポータブル式自家発電機は、すぐ使えるように各フロアに置いています。4日目以降の食品や衛生用品は2階の専用倉庫に置いています。大量にあるので管理が非常に大変です。

あとは排泄関係です(図表6)。従業者用トイレに水分吸収パッドを管理しています。これは私どもの業種の強みだと思いますが、おむつや水分吸収パッドは日頃から大量に在庫しているので、この辺は安全在庫になると思います。また、新型コロナウイルス感染症発生時用の備蓄品を別に管理しています。私に確認しなくても、発生したらすぐ自由に使えるようになっています。

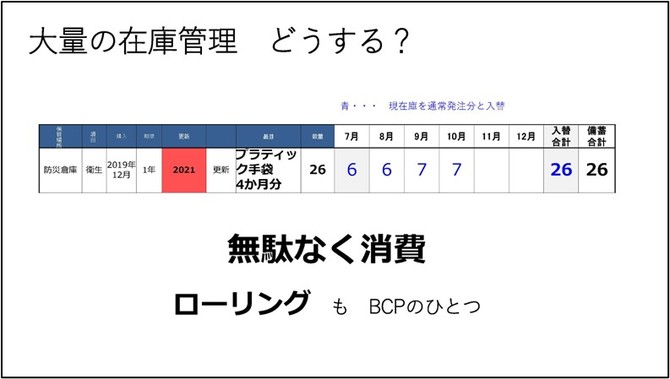

これらの備蓄品は、ローリングをかけないと捨てることになってしまうので、しっかりと数を管理しています(図表7)。例えば、プラスチックの使い捨て手袋は普通に使って毎月6~7箱消費するのですが、4カ月分ぐらいなら全てローリングがかけられるということで計画を立てて、日々新鮮なものを備蓄できるように、整備班と協力して管理を行っています(図表8)。備蓄の購入だけでなく、それを文書化し管理することは、目には見えないコストがかかります。法律で制定し必要なのは理解できますが、ここまで介護業界全体が実行することは数年かかるでしょう。しかし、脅威は常にふりかかってきます。せめて、標準化させるためのアクセルとなる資金サポートは、行政から出してもよいのではないでしょうか。例えば、必要備蓄品の*割まで補助金を出すなどがあれば、介護施設だけではなく地域防災力の向上にも繋がります。

Joint Seminar減災2022 第1回シンポジウムの他の記事

- 令和3年熱海市伊豆山で発生した災害を学ぶ

- 令和3年熱海市伊豆山で発生した災害を学ぶ

おすすめ記事

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方