函館大火――3月の気象災害――

低気圧の南西象限における暴風の脅威

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2023/03/20

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

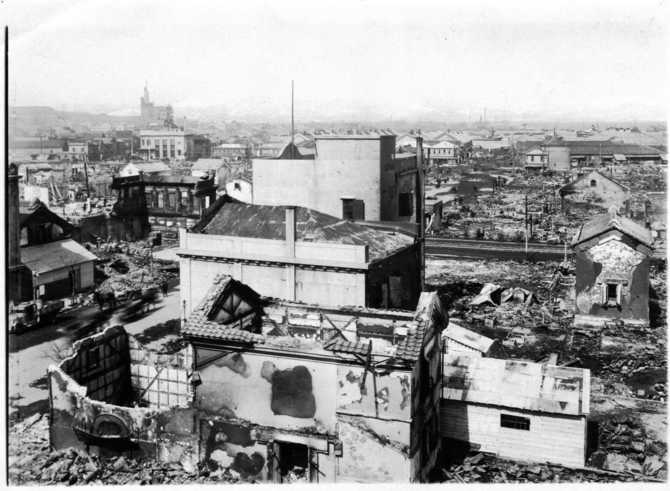

今回の話は89年前にさかのぼる。1934(昭和9)年3月21日18時53分頃、函館市南部の住吉町の一角から出火した火災は、折からの暴風にあおられて見る見る拡大した。消火活動は難航し、人々は逃げ場を失い、2166人が命を落とし、9485人が負傷した。焼失面積は416.39ヘクタール、焼失した建物は1万1105棟にのぼり、当時の函館市域の3分の1を焼失してしまった。この大火による被災者は10万人を超え、我が国の火災史上まれに見る大惨事となった。今回は、この大火を引き起こした暴風について考察する。

函館を紹介するとしたら、何と紹介するか。「世界三大夜景」あるいは「日本三大夜景」の1つとして紹介されることがある。函館山から見下ろすと、市街地を挟む海岸線が反対向きに湾曲している構図が美しい。

気象の専門家としては、「日本における気象観測所発祥の地」を挙げたいところだ。函館は、1872(明治5)年、日本で最初に気象観測所が設立された場所である。これは気象庁の前身である東京気象台の創設より3年早い。

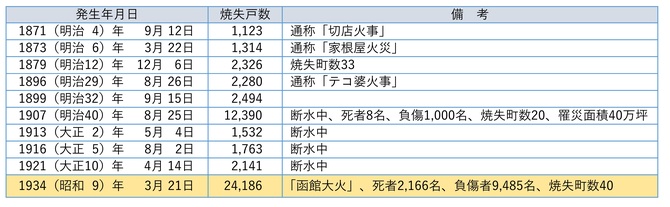

しかし、函館を語る場合に、大火のことを忘れるわけにはいかない。函館は、江戸時代後期から昭和20年代にかけて、30回もの大火に見舞われている。そのうち、焼失戸数が1000以上のものを表1に示す。

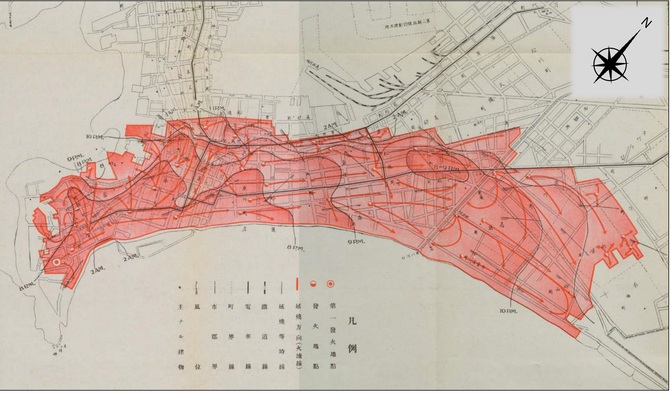

函館でこれほどまでに大火が繰り返されたのはなぜか。諸文献をひもとくと、地形的条件を指摘しているものが多い。函館の地形を図1に示す。函館市街は津軽海峡に突き出た半島にあり、両側を海に挟まれ、川が少なく、水利の便に乏しかった。火災が発生すると、海から吹き付ける風で広がりやすいにもかかわらず、昔は消火活動に必要な水が得られにくかった。

風の気候統計に着目すると、函館の年平均風速の平年値は3.6メートル/秒で、東京(2.9メートル/秒)よりは強いが、札幌(3.6メートル/秒)と同じであり、強風の街として知られる室蘭(4.6メートル/秒)より弱く、特に風が強いという印象はない。日最大風速が10メートル/秒以上の年間日数の平年値を見ると、東京16.3日、札幌46.7日、室蘭99.3日に対し、函館は64.5日となっていて、月におよそ5回という見当になり、強風の頻度がやや多いと言えるかもしれない。ただし、函館の平年値は、海岸から約3.6キロメートル内陸に入った函館地方気象台における観測値に基づいており、海に近いところではもっと強い可能性がある。

そこで、津軽海峡に面した海岸沿いにある函館空港の平年値を調べると、年平均風速4.2メートル/秒、日最大風速10メートル/秒以上の年間日数90.2日で、室蘭に近い値になっている。津軽海峡に突き出た半島にある市街地では、函館空港と同じぐらいの風が吹いているのかもしれない。

通常、強風や暴風は、火災を拡大させる要因となるものであって、火災そのものの発生原因とは異なる。しかし、1934年の函館大火の場合は、様子が少々異なる。函館市消防本部が函館大火について公表しているによる資料には次のように書かれている(函館市役所公式ホームページ)。

「発火原因 旋風の為火元木造二階建の屋根飛び炉火より発火す」

旋風とは、一般的にはつむじ風のような渦巻き状の風を言うが、この場合は暴風とほとんど同義と考えられる。つまり、この大火が起きたのは、暴風のために木造2階建ての建物の屋根が飛ばされ、中にあったいろりの火が燃え広がったことが原因である、というのである。この記述によれば、暴風が直接の発火原因ということになる。

さらに、当時の記録を調べていくと、火の粉が風に飛ばされるだけでなく、暴風によって切れた電線がショートし、それが新たな発火原因となったとある。大火の直後に作成された説明図(図2)には、第一発火地点のほかに、発火地点が40か所表示されている。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方