8.20広島土砂災害――8月の気象災害――

対流活動が起きやすい成層不安定領域

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2025/08/25

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

8月の広島といえば、原爆のことが真っ先に連想されるのだが、2014(平成26)年8月20日の豪雨災害を思い出す人も多いのではないか。特に、地元の人はそうだろう。この豪雨では、広島市北部で土石流が同時多発的に発生し、77人の命が奪われた。今回は、この豪雨を振りかえり、悲惨な状況を呈するに至った要因を考察する。

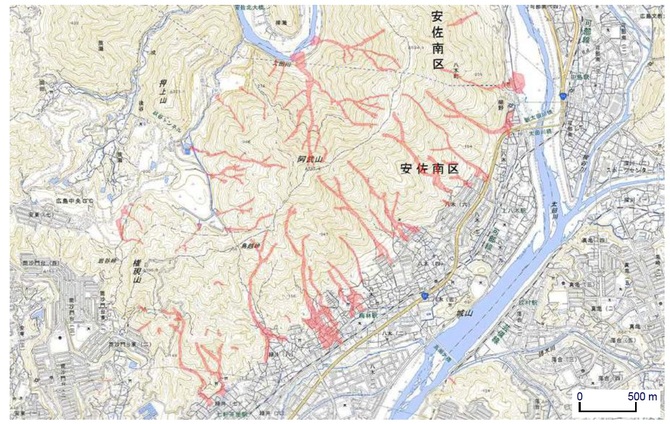

図1に、災害発生から2週間後の9月3日に国土地理院が公開した広島市北部の土石流痕の写真判読図(部分)を示す。空中写真に基づいて解析された土石流の流下痕が淡赤色で示されている。広島市安佐南区と安佐北区の境界に位置する標高586メートルの阿武山(あぶさん)の斜面に多数の土石流痕が見られる。山頂から北東方向と南西方向にのびる稜線の直下に端を発し、稜線の両側の斜面を幾筋もの土石流が流下した。北西側の山麓には集落が少ないが、南東側の山麓は新興住宅地になっていて、そこで多くの人命が奪われた。その場所こそ、この豪雨で被害が最も大きかった広島市安佐南区の八木地区にほかならない。

阿武山の南東斜面には何本もの谷があり、そこを流れる沢が土石流の流路となった。谷の出口、すなわち急斜面から緩斜面に変わるところは、ことごとく小扇状地になっていて、それが阿武山の南東山麓に連なっている。扇状地は過去の土石流によって作られた地形であり、今後も土石流に襲われる危険性を持っている、と本連載の2024年7月「針原川土石流災害」で述べた。八木地区は、まさにその危険な小扇状地に立地していたのであった。

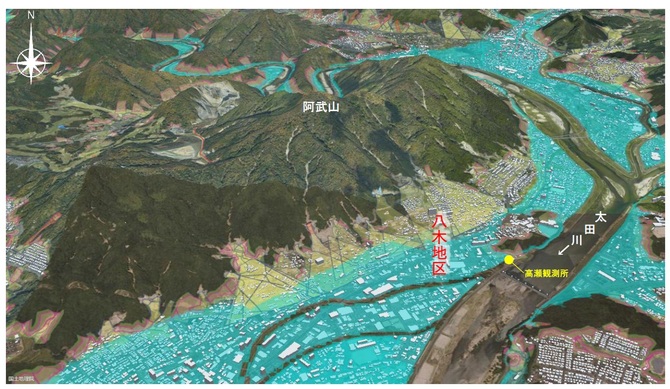

図2は、図1と同じ地域を上空から斜めに俯瞰した図で、広島県のウェブサイト「土砂災害ポータルひろしま」で閲覧できるものである。八木地区が、阿武山の南東麓にひろがっている。山裾の斜面に見られる薄い黄色で着色されたいくつもの三角形は、災害から11年を経た現時点における土砂災害警戒区域で、沢の出口に重なり合うように表示されている。土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民の生命や身体に危害が生じるおそれがある区域として指定されている。また、薄い赤色で塗られたところは現時点における土砂災害特別警戒区域で、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある特に危険な区域である。砂防堰堤で守り切れないところや、砂防堰堤のないところが薄い赤色で塗られている。

図2において、広く水色で塗られているところは、洪水に関する浸水想定区域である。阿武山の北側から東側をまわって南流する太田川が氾濫した場合には、流域が広範囲に浸水する危険性があることが示され、八木地区もそれに含まれることが分かる。八木地区では、土砂災害警戒区域と洪水浸水想定区域が一部重なる。

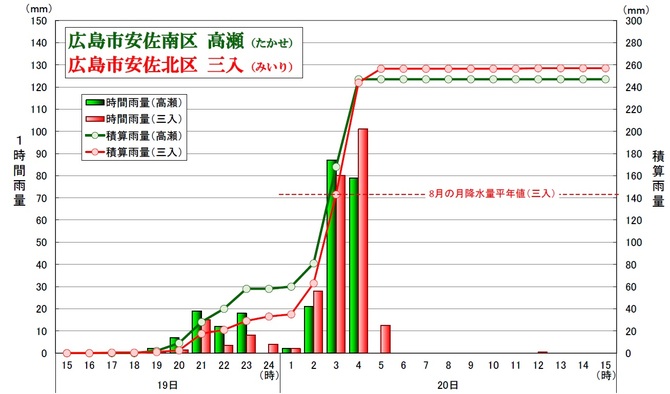

次に、降雨現象の実態を確認する。図3に、被災現場付近の2地点における8月19日15時から20日15時までの1時間雨量(棒グラフ)と積算雨量(折れ線グラフ)の経過を示す。緑色で記入したものは、八木地区の太田川沿いにある国土交通省所管の高瀬水文水質観測所における観測値である。高瀬観測所の位置を図2に示した。もう1地点、図3に赤色で記入したものは、気象庁の三入(みいり)地域気象観測所(アメダス)における観測値である。三入観測所は、高瀬観測所の北北東約8キロメートル、広島市安佐北区三入にあり、図2の地図範囲を越えた右上奥の方に位置している。

高瀬、三入の両地点での降雨経過は類似している。両地点とも、19日夜に数10ミリメートルの先行降雨があった後、20日未明に突如として猛烈な雨が襲ってきて3時間ほど続き、明け方にパタリと止んだ。これが集中豪雨の降り方というものである。図3には、三入観測所における8月の月降水量の平年値(当時使用されていた統計値)のレベルも記入したが、両地点とも20日3時にはその値をあっさりと超えてしまった。この豪雨は、わずか4時間ほどの出来事、先行降雨の時間を含めても半日に満たないイベントであった。しいて言えば、高瀬観測所のほうが、三入観測所より、現象の推移がやや先行(数10分)したように見える。三入観測所で記録された最大1時間降水量は101ミリメートル、総降水量は257ミリメートルに達した。

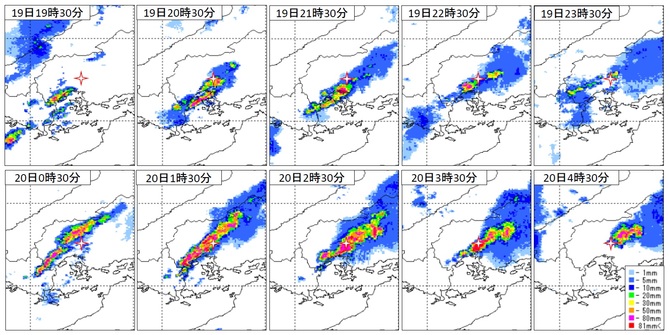

少し視野を広げてみる。図4に、19日19時30分から20日4時30分まで、1時間ごとのレーダーエコー分布を示す。阿武山頂の位置を白抜き赤色の四芒星マーク(✧)で示した。19日19時30分以降、深夜にかけて、広島市付近に南西-北東の走向にのびる降水帯が形成されたことが分かる。四芒星マークの位置にもこの降水帯がかかり、図3で見たとおり、高瀬観測所や三入観測所において、40~60ミリメートルの「先行降雨」が観測された。

23時30分のレーダーエコー図ではこの降水帯が崩れ始めたかに見えたが、20日0時30分になると広島市の西側に新たな降水帯が形成され、しかも降水強度が格段に強いものに成長した。そして、いわゆる「線状降水帯」の様相を呈しながら、ゆっくりと広島市を通過した。5分間隔のレーダーエコー図を動画で観察すると、降水帯の南西端で積乱雲が次々と発生し、それが降水帯の中を北東へ移動したことが分かる。図3において、高瀬観測所のほうが、三入観測所より、現象の推移がやや先行したように見えるのは、このためであろう。

降水帯は全体としてゆっくり東へ動いていたが、移動速度が遅いため、降水帯がかかり始めてから抜けるまでに3時間ほどを要した。3時30分以降は、降水帯の南西端での積乱雲の発生が見られなくなり、南西端がどんどん北東進して降水帯が短くなり、広島市の豪雨は終焉を迎えた。

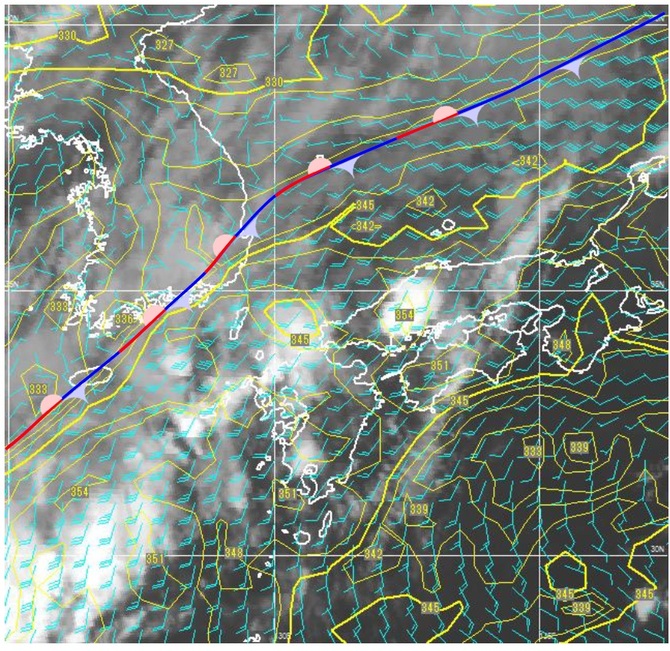

さらに視野を広げて、図4で見たような降水帯が発生した環境を確認する。図5は20日2時の気象衛星赤外画像を下地にして、気象庁の気象モデルによる925ヘクトパスカル面(高度約800メートル)の風と相当温位を重ねたものである。前線は筆者が記入した。黄色の等値線で示された相当温位は、気温と水蒸気量を組み合わせた物理量で、単位はケルビン(K)である。高温で湿った気塊ほど、相当温位の値が大きくなる。山陰沖と四国の太平洋側に描かれた太い黄色線は、いずれも345ケルビンの等値線で、それらに挟まれた東シナ海から九州、四国、中国地方にかけての一帯は相当温位が高く、高温多湿の空気が流入している領域である。この高相当温位域の中に、白く輝いた積乱雲域が幾つも存在している。広島県付近の積乱雲域は一段と白く輝いており、鉛直方向に高く発達して雲頂温度が低いことを示している。レーダーエコー(図4)では帯状の降水域であったが、積乱雲の連なりを上空から見ると、図5のように団塊状の広がりをもつ。広島県付近には「354」(ケルビン)の表示があり、相当温位が特に高くなっている。これは、豪雨に伴う潜熱放出によるものと見られる。

図5に水色で記入された矢羽に注目すると、広島県付近では南南西の風が吹いている。長矢羽が2本、短矢羽が1本付いているので、風速は毎秒12.5メートルくらいである。これは925ヘクトパスカル面の風であり、地上では南風、700ヘクトパスカル(高度約3000メートル)付近では南西風になっていた。広島の集中豪雨については、この風の鉛直プロファイルが重要と見られている。すなわち、高度1キロメートル以下の低層では南~南南西の暖湿空気が九州と四国の間の豊後水道をすり抜けて広島県に進入すること、高度1キロメートルより上空では九州山地を越えてきた南西風が周防灘に出た後、山口県の山地を乗り越えて広島県に進入するという条件設定である。

広島に豪雨をもたらした気象環境は、図5に筆者が記入した前線の南側に形成された。この時の前線は8月5日頃から日本海に顕在化した。10日に台風第10号が四国に上陸して一波乱あったが、その後また前線が本州付近に定着し、各地に大雨を降らせた。18日から前線が日本海へ北上し、広島県はその南側に入り、南~南西風が卓越する中で、20日未明に豪雨となった。

8月に本州付近に定着する前線は、太平洋高気圧の北辺に形成される成層不安定領域という見方をすれば、梅雨前線と共通するものである。太平洋高気圧の北辺には、明瞭さの変動はあるものの、対流活動の起こりやすい成層不安定領域が常に存在している。そのような領域を、梅雨期には梅雨前線と呼び、秋霖(しゅうりん)期には秋雨(あきさめ)前線と呼ぶ。前線があるから大雨が降るのではなく、太平洋高気圧の北辺の対流活動の起こりやすい成層不安定領域(の北縁)を「前線」として解析するのである。8月に本州付近に定着する前線にはニックネームがないが、警戒すべき存在であることには変わりがない。盛夏期の前線は、盛夏期であるがゆえに、かえって危険であるとも言える。今年も、8月に入ってから九州で豪雨が発生した。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方