ポプラ並木を倒した台風――9月の気象災害――

最大瞬間風速50.2m/sの衝撃

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2025/09/25

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

北海道大学構内のポプラ並木といえば、札幌市の観光名所の1つだが、2004(平成16)年9月の台風第18号に伴う暴風によって、全体の半数ほどの木が倒されてしまった。北大のポプラ並木は1903(明治36)年から1911(明治44)年にかけて植えられたというから、2004年当時で100年ほどの歴史を有していたが、過去に暴風でこれほどの被害を受けたことはなかった。北海道一円に未曽有の風倒木被害が生じた1954(昭和29)年9月の洞爺丸台風のときでさえ、北大ポプラ並木は数本が倒される程度の被害で済んでいた。北大ポプラ並木にとって、2004年9月の暴風は、まさに別格であったと言える。本稿では、この被害をもたらした台風と、この時の暴風の特徴について述べる。

2004年は台風が10個上陸した年である。6月に2個(第4号と第6号)、7月に1個(第10号)、8月に3個(第11号、第15号、第16号)、9月に2個(第18号と第21号)、10月に2個(第22号と第23号)が上陸した。気象庁の台風に関する統計資料によれば、2004年は台風上陸数のランキングの第1位となっている。第2位は2016年、1993年、1990年が同数で6個だから、2004年はダントツの1位であり、かなり特異な年であったと言える。しかも、この年の上陸台風はどれも個性が強く、話題性があり、教訓となることも多かった。その特異な年に、筆者は気象庁本庁で、防災・危機管理を担当する主任予報官の職にあり、貴重な経験をさせてもらった。そうした事情もあって、本連載では2004年の上陸台風をたびたび取り上げてきた。これまでに取り上げたのは、第6号(2023年6月「暴風警報と児童生徒の登下校」)、第16号(2023年8月「高潮と満潮時刻」)、第21号(2024年9月「三重県の豪雨災害」)、第22号と第23号(2022年10月「2004年10月に上陸した2つの台風」)である。

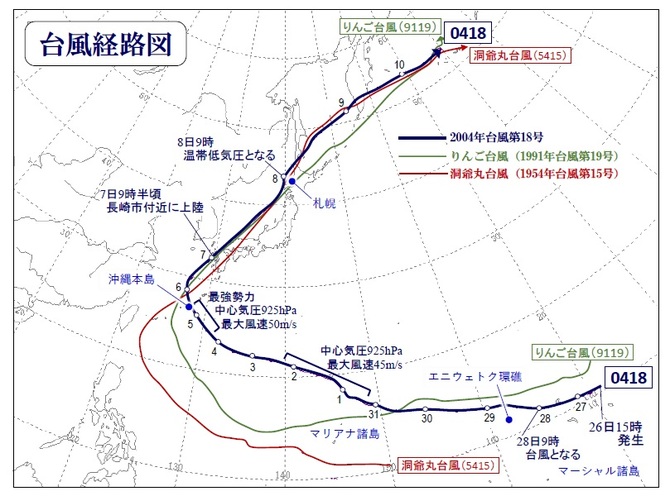

そして今回、2004年台風第18号(以下「台風第0418号」と表記する)を取り上げる。この年7個目の上陸台風である。この台風の経路を、図1に濃紺の太線で示す。8月26日15時、マーシャル諸島海域で発生した熱帯低気圧は西へ進み、28日9時にエニウェトク環礁の近海で台風第18号となった。その後は西北西に進みながら急発達し、マリアナ諸島北部にさしかかった31日15時に中心気圧925ヘクトパスカル、最大風速45メートル/秒の非常に強い勢力となり、9月2日15時までの48時間にわたってこの勢力を維持した。その後、この台風は日本のはるか南海上で中心気圧がわずかに浅まったが、最大風速は45メートル/秒を維持した。沖縄に近づいた4日15時には、中心気圧が再び925ヘクトパスカルに降下するとともに、最大風速が50メートル/秒に達し、生涯を通じての最強勢力を獲得した。この勢力を維持したまま、5日夕刻に沖縄本島北部を通過し、東シナ海へ進んだ。6日午後には西進成分がなくなり、夕方以降は北東に針路をとり、7日9時半頃長崎市付近に上陸した。

その後、台風は強い勢力を維持したまま九州北部を横断し、スピードを上げて日本海を進み、8日朝には北海道の西岸沖に達して勢力をやや強め、8日9時に積丹半島沖で温帯低気圧に変わった。その後も北東へ進み、宗谷海峡を通過して、8日午後にはオホーツク海へ入り、9日にはカムチャツカ半島南部を横断してアリューシャン列島方面へ去った。台風中心の軌跡は放物線を描き、最も西へ進んだ転向点は九州南西海上の北緯29度付近であった。これは太平洋高気圧の尾根の軸がこの付近に存在したことを示す。

台風第0418号の経路は、1991(平成3)年に莫大な果樹被害をもたらした台風第9119号(通称「りんご台風」)の経路との類似が指摘される。図1に「りんご台風」の経路を深緑色の細線で重ね書きして示した。九州の南西海上から津軽海峡西口まで、台風第0418号の経路と、「りんご台風」の経路がほぼ重なっている。上陸時や日本海を移動中の勢力は、「りんご台風」のほうがわずかに強かったが、北海道付近では台風第0418号のほうが強かった。しかも、「りんご台風」が北海道を横断したのに対し、台風第0418号は北海道の西岸沖を北東進した。北海道の暴風被害という点では、台風第0418号のほうが危険なコースである。

台風第0418号については、洞爺丸台風(1954年台風第15号)との類似も指摘される。図1に、洞爺丸台風の経路をレンガ色の細線で重ね書きして示した。洞爺丸台風は、鹿児島県に上陸する頃から急加速し、中国地方を通過して日本海へ進む頃のスピードは時速約100キロメートルに達し、あっという間に津軽海峡西方に進んで急減速した。そして、運命の青函連絡船洞爺丸の事故が起きた。洞爺丸台風が鹿児島県に上陸した頃の中心気圧は970ヘクトパスカル(当時は気圧の単位としてミリバールを使用していた)くらいで、後年の「りんご台風」や台風第0418号の上陸時の勢力より弱かったが、上陸後に中心気圧が下がり続け、日本海を進みながらさらに深まり、北海道西岸へ進んだ時には952ヘクトパスカルに達し、生涯を通じての最強勢力を示すに至った。この発達は、もちろん台風が温帯低気圧に変化する過程での出来事であるが、当時はそうした現象に関する知識が乏しく、異常発達として受け止められた。

図1で、台風第0418号の経路と洞爺丸台風の経路を比較すると、秋田沖の北緯40度線を過ぎてからの経路がほぼ一致していることが分かる。強い台風が北海道の西岸に沿って北東進あるいは北北東進すると、台風の南東側に入る北海道では南西風が著しく強まり、暴風被害が大きくなりやすい。また、温帯低気圧に変化する過程で加速しながら勢力を強めたことも、台風第0418号と洞爺丸台風の共通点であった。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方