7月に上陸した台風――7月の気象災害――

2002年における危機管理の現場

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2025/07/24

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

7月の気象災害というと、梅雨末期の集中豪雨がすぐに思い浮かぶ。気象庁は顕著な災害を起こした気象現象に特別な名称を定めており、これまでに命名された32の気象現象のうち7月に発生したものは14件にのぼるが、それらはすべてが「豪雨」であった。7月は台風シーズンの始まりで、台風による災害も発生するが、本格派の台風が上陸することはあまり多くない。本稿では、2002年7月に上陸した台風に関して、筆者が体験した危機管理業務について述べる。

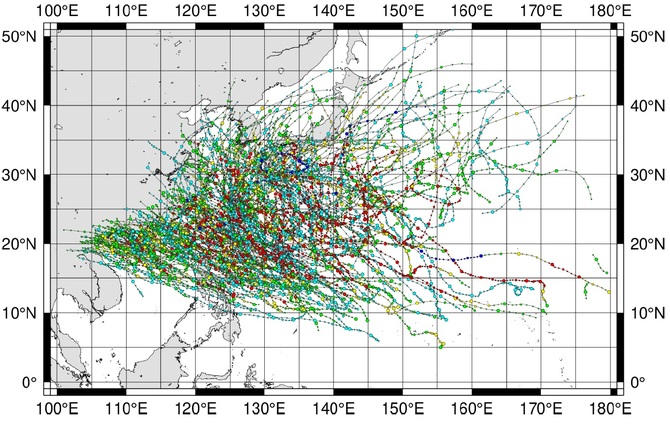

図1は、1951年以降の7月に発生したすべての台風の経路を、地図上に重ね書きしたものである。7月ともなると、発生数がだいぶ増えてきて、日本の南海上と東シナ海、フィリピンの東海上、それに南シナ海の北半分は、台風経路のすき間がほとんど見られない。このうち、フィリピンの東海上から沖縄及び台湾の近海にかけては赤色が目立ち、強度階級「強い」以上の台風の存在頻度が相対的に高い領域である。

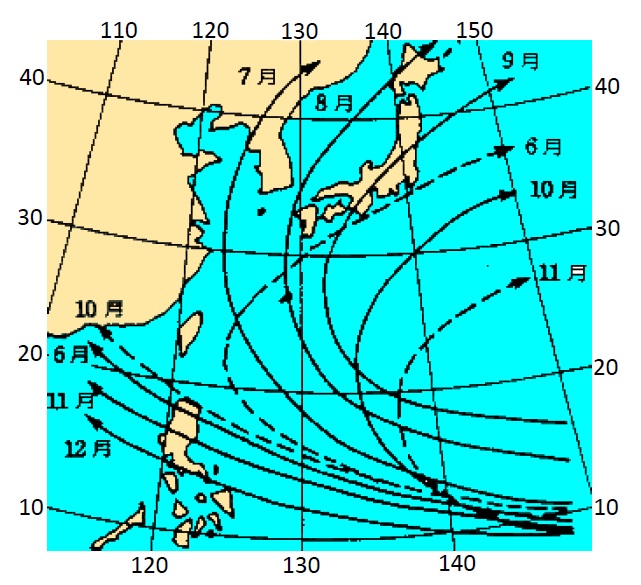

図2は、本連載でこれまで何度も引用した台風経路の概念図で、気象庁ホームページに載っているものである。この図では、7月の台風経路の線が1本しか描かれていない。図1ほどのばらつきと広がりを見せる7月の台風経路を、図2では1本の線だけで代表させているのだから乱暴な話だ。とはいえ、フィリピンの東から北西進する部分は図1の赤表示の連なりに大体沿っているし、北緯30度あたりで西進成分がなくなり、それより北で東進成分を持つように描かれているのも急所を押さえている。

表1に、台風の月別平年値の統計を示す。発生数、接近数、上陸数のどれをとっても、8月から9月にかけて最多となっており、この2カ月間が台風シーズンのピークである。7月は台風シーズンの始まりにあたる。7月の台風発生数の平年値は3.7個で、6月(1.7個)の2倍以上に増える。つまり、台風シーズンの到来とともに、台風が次々と発生し始める。1月~6月の各月の発生数の平年値を合計すると4.2になるから、7月に発生する台風は第5号~第8号くらいが普通のペースだ。7月中に第10号まで発生すれば、平年より多めということになる。今年(2025年)は、本稿を執筆中の7月23日現在で第8号まで発生した。

表1によれば、7月の台風接近数の平年値は2.1個、上陸数の平年値は0.6個である。ここで「接近」とは、台風の中心が国内のいずれかの気象官署から300キロメートル以内に入ること、「上陸」とはわが国の四大島(本州・北海道・九州・四国)の陸地に進入することをいう。接近数の平年値が2.1個ということは、7月に台風の接近しない年の方が珍しいということになる。気象庁の台風資料が整っている1951~2024年の74年間で、7月に台風が接近しなかった年は10回しかない。平均すると7.4年に一度という頻度である。上陸については、7月の平年値が0.6個で、これは7月に台風が上陸する年もあれば、上陸しない年もある、というぐらいの数値である。7月に複数個の台風が上陸すれば、それは明らかに多いということになる。上記の74年間で、7月に複数個の台風が上陸した年は、2015年、2002年、1993年、1972年の4回しかない。このうち、1993年7月には3個の台風が上陸している。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方