2011/01/25

誌面情報 vol23

ポジティブリスクへの備え

― BCの新たな取り組み―

寄稿 深谷純子

■事業継続力とレジリエンス

近頃、BC(Business Continuity:事業継続)関係の講演や書物で「レジリエンス」という言葉をよく目にするようになった。回復力、復元力、弾力性などと訳され、例えば、災害時のライフライン途絶時における地域や企業が「持ちこたえる力」のように表現されており、事業継続力=レジリエンスという見方もある。

ところで、リスクマネジメントに関する国際標準規格ISO31000で、レジリエンスは以下のように定義されている。

Resilience:adaptive capacity of an organization in a complex and changing environment

複雑で変化している環境における組織の適応能力

(出典:ISO31000 GUIDE73 Risk Management Vocabulary )

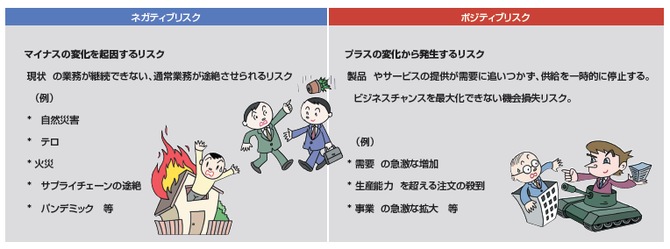

「複雑で変化している環境」とは、自然災害やサプライチェーンの途絶など、従来からBCPを作成する上で考えられていたリスクのみで十分だろうか。おそらく、需要の急激な拡大や想定を超える注文殺到など、組織にとっては好ましい変化も含まれていると捉えるべきだ。すなわち、変化には事業の途絶に繋がるマイナスの変化と、ビジネスチャンス拡大

に繋がるプラスの変化があり、リスクもネガティブリスク(従来のリスク)とポジティブリスク(チャンス)があることになる。

■ネガティブリスクへの対応

ネガティブリスクの対応は、言うまでもなく、これまでのBCP(事業継続計画)での取り組みそのものである。発生リスクを軽減する防災面での対策と、リスクが顕在化した場合に操業度の落ち込みを軽減し、早期に業務を回復させるための対策をそれぞれ検討する。業務に優先順位をつけ、BCPとして取り組む業務に関しては、発動時の手順を準備し、訓練を実施することで対応スキルを定着させる。また自社内にBCP/BCM(事業継続マネジメント)組織を構築し、社内外との協力関係、コミュニケーション方法なども検討する。BCPを実効性の高いものにするために、BCMによりPDCAサイクルを実施する。

ネガティブリスクへの対策例 (従来のBCP)

1. 防災面での強化

2. 復旧計画の策定

3. 代替サプライヤーの確保

4. 代替拠点への切り替え

5. 業務の絞り込み、重要業務への経営資源の集中

■ポジティブリスクへの対応

ポジティブリスクへの対応は、消費者の嗜好やその年の流行予測などをもとに、企業はビジネスプランを作成し製品やサービスが提供できるように体制を整えるが、これが大きくプラスの方向に外れた状況を想定する。急増する需要に対して、増産計画や増員計画を策定し、早期に操業度を拡大する必要がある。

半導体や電子部品などでは、完成製品の発売に合わせた仕様変更や発注量の変更に対応し、衣料品・アパレルでは流行のデザインや売れ行きに合わせて生産調整を行い、食品や家電でも気温や天候に応じて販売調整を行うなど、既にこの取り組みが定常的に行われている業種もある。

企業にとって想定を超えた量のビジネスが舞い込むというのは好ましい状況のはずだが、なぜリスクなのか?増産体制を整えるために既存の生産ラインを一時的に停止したり、追加生産拠点の準備が整うまで製品自体の供給を停止したりすることもある。計画された売上目標の120%が達成できれば普通は満足であるが、生産計画や体制の見直しによっては

150%達成できた可能性があるにも関わらず120%に留まった場合は、ビジネスチャンスを最大化できない(=機会損失)と捉えることもできる。目標設定をどこに設定するべきか、環境の変化をどこまで取り組むか、組織の方針にもよる。製品やサービスの供給の停止期間が長引くと以下のようなリスクも考えられる。

・増産要求に早く対応できるところに注文が集中する。(注文が他に移る)

・供給を中断している間に、消費者の嗜好が変化する。(顧客が逃げる)

・他社も同様の製品やサービスの提供を始める。(追いつかれる)

ポジティブリスク対策例

1. 増産計画、増員計画の策定

2. 追加サプライヤーの確保または代替サプライヤーへの並行発注

3. 追加生産拠点の確保または代替拠点の同時稼働

4. 業務の絞り込み、重要業務への経営資源の集中

既存の生産設備や要員では対応できない量と対応スピードを求められたとしたら、どのような対策が必要か。事前に余裕をもった設備投資や要員確保が許されない経営環境では、このような事態が発生した時に発動する計画を、BCPと呼ぶかどうかは別にしても考えておく必要があるのではないだろうか。

■リスク対策とビジネス・レジリエンス

ネガティブリスクもポジティブリスクも、非常事態という点は共通であり、通常の業務手順では対応できない。限りある経営資源を集中させるには、業務に優先順位が必要であり、対応スピードも重要になる。被災時でも需要急増時であっても品質は維持しなくてはいけない、法の遵守は言うまでもない。

リスク対応で求められる事項を以下の表にまとめた(次ページ)。ネガティブリスク対策とポジティブリスク対策にはいくつかの共通点がある。BCPの承認、BCP対策に必要な投資は、中期計画や投資計画に盛り込まれ、最終的には経営会議で承認され、BCP/BCMの構築を含むネガティブリスク対策も、経営戦略の一部であることから、ポジティブリスク対策と一緒に検討されることが好ましい。

しかし、実際は担当組織が異なっているため、別々に検討され審議されるケースが多いのではないだろうか。操業度の想定外の変化である「マイナスの振れ」や「プラスの振れ」に対応するためには、経営資源を有効に使い、まさにビジネス・レジリエンスという考え方で取り組む必要がある。レジリエンシー(弾力性)を高めることで、組織をより筋肉質にしていけると思われる。

■ビジネス・レジリエンス対策事例

災害対策とビジネス成長戦略を一緒には考えられないという印象はあるが、ビジネス・レジリエンス対策としての事例は、意外と多い。業種・業態によって取り組みは様々であり、決まったパターンは考えにくく、組織の数だけ異なるビジネス・レジリエンスがある。ここでは、一部の事例を紹介する。

■副コールセンタのビジネス活用事例(某保険)

コールセンタ拡大戦略と被災時の実効性のあるコールセンタ構築を融合被災時にも、重要業務である保険の支払業務を継続するため、正副コールセンタを構築。販売チャネル拡大戦略により、電話セールス、インターネットサポート、代理店サポートの強化などの目的で次々に正コールセンタの席数を増し拡大していった。

副コールセンタのリソース(ICT、要員)は、通常時は限られた業務しか実施しておらず稼働率も低かったことに着目、被災時に切り替わった時に十分な対応ができるよう、副コールセンタを拡張し、主コールセンタの業務を分担させた。販売戦略に基づく投資を主側だけではなく、当時は災害対策としての代替であった副側にも投資を配分することで、被災時の対応レベルをあげ、通常時のリソース有効利用も行った。

■自家発電装置の活用事例(某食品)

電力のピーク時確保と災害対策の融合

電力消費量を年間ピーク時に合わせて契約すると、毎月の基本料金が上がるが、低く抑えておくと緊急の電力契約量増加には時間がかかる。また、ピークがいつどのくらいの期間あるかは、予測が難しい。このため、契約電力量はピーク時より低めに抑え、不足分は自家発電で確保することにした。自家発電は災害時にも使用が可能であり、毎年ピーク時に稼

働させることで訓練にもなっている。経営資源の有効活用例。

■コンピュータ災害対策事例 (某サービス業)

代替システムの本番システムとの並行稼動、ワーク

スタイル改善による非常事態での業務継続

事業所内の固定席を減らし、どこでも仕事ができるようにICT環境を構築。出先からメールチェックなどを行うため事業所に戻る移動時間を削減し、業務に費やす時間を増やすという「ワークスタイル戦略」を実施。事業所のLAN以外からも社内システムにアクセスできるように、社員の3割程度がアクセスできるリモートアクセスサーバを構築した。

リモートアクセスサーバは、社内システム接続で重要なため、災害対策として遠隔地にバックアップを設置。バックアップサーバは、通常時は使用されておらず、被災時に切り替えて運用。

新型インフルエンザの流行時には、在宅勤務者が増えることから、リモートアクセスサーバのバックアップサーバを本番サーバと並行稼働させ、社内システムへのアクセスパフォーマンスを確保した。自然災害および新型インフルエンザ対策として、1つのサーバを運用で活用するとともに、ワークスタイル戦略により定着した在宅勤務により、移動が制限される非常時にも業務継続が可能な例。

■おわりに

これまで、BCP/BCMに取り組む時に想定するリスクは、ネガティブリスクだった。BCP対策はネガティブリスクに対する投資となり、なかなか経営承認されない。また、一旦承認され対策を実施していても、他に重要事案があるとBCP対策は中断されたり、3年計画や5年計画で構築することになるケースも少なくなかった。

ビジネス環境の変化がダイナミックであり、スピードも速くなっている昨今、中期計画は毎年見直され、その都度BCP事案の取り組み優先順位が落とされた経験を持たれた方も多いのではないだろうか。

ビジネス戦略が毎年見直されているのであれば、BIA(ビジネス影響分析)も構築中のBCP対策も見直しが必要となり、いつまでたってもBCPは完成しない。しかし、見直しを行わないと組織の戦略から乖離してしまい、実効性の高いBCPとはならない上に、投資も無駄になる。このジレンマを解決するために、ポジティブリスク対策との融合を提案する。戦略的

な投資や決定を行う際に、それがBCP対策でも有効か確認することから始めることをお勧めする。

ご意見・ご感想は sfukaya1317@gmail.com までお願いいたします。

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方