2018/09/06

東京2020大会のリスク対策

危機管理体制

東京マラソンで具体的なリスク対策を検討するために設置したのが危機管理運営等検討部会です。部会にはマラソンコースがはしる7区の危機管理担当の方に参加いただきました。また、マラソン中止時に3万6000人もの人が移動するので交通事業者の方にも参加いただきました。

部会では、緊急事案発生時の対応、発生時の連携運用手順の構築、テロ予告の対応やメディア対応などを話し合い、この部会の成果などを踏まえて危機対応マニュアルを作成し継続的に見直しています。マニュアルは、東京マラソンのリスクと危機対応体制、大会運営に関わる危機対応、そして危機発生時の対外公表についての全3部構成になっています。

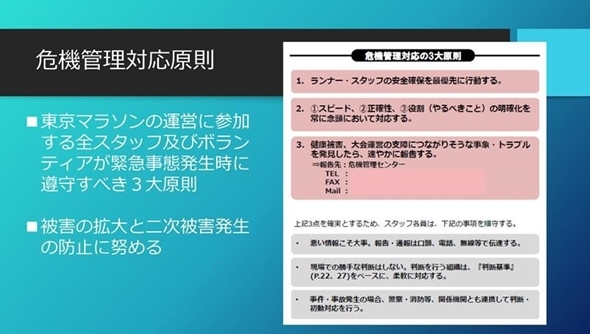

東京マラソンの運営に参加する全スタッフおよびボランティアが緊急事態発生時に遵守すべき3大原則として掲げているのが「(1)ランナースタッフの安全確保を最優先」「(2)スピード、正確、役割の明確化を常に念頭に置いて対応する」「(3)健康被害、大会運営の支障につながりそうな事象・トラブルを発見したら速やかに報告する」ことです。

マニュアルには、大会続行に影響を与えるリスクを洗い出して、具体的にどんなことがリスク事案に該当するかを明示しています。リスク事案は開催決定後と開催決定前とで分けています。各重要リスクの中止判断基準も示しています。

地震なら震度5強以上。それ以外の自然災害も警報などの判断基準を明記しています。レース続行または中止はなるべく迅速に判断できるように定めてあります。判断後の連絡先や判断者が不在のケースなどのオペレーションまで決めてあり約60ページのボリュームになります。

ボランティアの協力

リスク対策の一環として、ボランティアやランナーのみなさんにも協力を呼びかけています。ボランティアリーダーの方々に緊急事態発生時に協力いただけるかアンケートをとったところ協力するとの回答は98%でした。協力いただける範囲は避難誘導やランナー停止のアナウンスなどでした。

ボランティアにはランナーを安全に止めるための声がけや一時避難所への案内誘導、怪我人を発見したときの対応もお願いしています。事件、事故の未然防止に不審者や不審物を発見したときの連絡先やチェックリストもお渡ししています。爆発物を発見した時の対応などを学ぶ危機管理講習会や普通救命講習会にもご参加いただいています。

ランナーの方々には安全対策上の協力を求めています。持ち込み禁止物やセキュリティ対策の一環としてリストバンドの装着と顔写真の登録を出走の要件としています。リストバンドは大会3日前からはじまるランナー受付で本人確認を行った後に装着してもらい、大会終了まで外せません。

万が一、レース中に何か起きたときのために携帯電話と交通系ICカードの携帯を推奨しています。携帯電話は緊急時の連絡用。また、レースが途中で中止になっても帰宅できるようにICカードの携行をお願いしています。また、安否確認のアプリも導入し、出走者自身の携帯電話にインストールしてもらいランナーの入力内容が運営にダイレクトに届くシステムになっています。2018年にはJアラート発報時の対応にも協力していただきました。

今後の課題は、多様化するリスク対策の取捨選択です。サイバーテロや地震以外にも様々な対策が求められています。また主催者としての責任範囲についても議論があります。セキュリティレベルは下げられないので、今後も対策のための収入の確保が非常に重要になります。

(了)

東京2020大会のリスク対策の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方