大停電に備えてできることは?優先順位をつけた対応が必要

家を離れる場合はブレーカーを落として!

リスク対策.com 編集長/

博士(環境人間学)

中澤 幸介

中澤 幸介

新建新聞社取締役専務、兵庫県立大学客員研究員。平成19年に危機管理とBCPの専門誌リスク対策.comを創刊。数多くのBCPの事例を取材。内閣府プロジェクト「平成25年度事業継続マネジメントを 通じた企業防災力の向上に関する調査・検討業務」アドバイザー、内閣府「平成26年度地区防災計画アドバイ ザリーボード」、内閣府「令和7年度多様な主体との連携による防災教育実践活動支援等業務」防災教育チャレンジプラン実行委員など。著書に「被災しても成長できる危機管理攻めの5アプローチ」、LIFE「命を守る教科書」等がある。

中澤 幸介 の記事をもっとみる >

X閉じる

この機能はリスク対策.PRO限定です。

- クリップ記事やフォロー連載は、マイページでチェック!

- あなただけのマイページが作れます。

北海道の胆振地方中東部を震源とする大地震により、札幌市内など広範囲で停電が発生した。「道内の火力発電所が緊急停止し、電気の使用量と発電量のバランスが崩れたことで、周波数が乱れ、北海道内の全域で停電が発生した」(北海道電力)ためだ。大地震で送電線などに直接大きな被害を受けなくても、発電と電気使用量の需給バランスが崩れれば大停電(ブラックアウト)が起きることはこれまで何度も指摘されてきたことだ。

1987 年7月 23 日の午後1時過ぎ、東京都などの 6 都県の 280 万戸で電力供給が停止し、最大3時間を超える大規模停電となった停電事故は、原因が猛暑によりエアコンなどの電力需要が大きく伸びて、その結果、送電線を流れる電流が大幅に増加し、送電の保護システムが次々と作動したことによるものだった。

実は、東日本大震災でも、発電設備や送電線が被災して電気が止まっただけでなく、発電所の運転が一時的に止まったことで、負荷が発電量を大幅に上回る事態が起き、周波数が瞬間的に大きく落ち込み、その結果、多数の発電所の自動制御装置が働き、大規模な停電が発生した。電力は貯めておくことができない。需要と供給が常に同量であることが求められるそうだ。

今回の北海道の地震について、北海道電力は「道内の火力発電所が緊急停止し、電気の使用量と発電量のバランスが崩れたことで、周波数が乱れ、北海道内の全域で停電が発生した」としているが、これを復旧するには、使用量と発電量のバランスをとりながら復旧をしていく作業になるため、長期化することも予想される。

停電が起きるとどのような事態が起きるのか

電気の明かりはもちろんだが、電話も昔の黒電話以外は使えなくなる。インターネットもルーターやWi-Fiが使えなければ使えないし、通信も仮に基地局の電源が落ちてしまえば使えなくなる可能性がある。公共交通は途絶し、信号は消え、店舗は非常用発電施設が無ければ電気やレジが使えなくなることから閉店が相次ぐ。ガソリンスタンド、ATM、その他多くのサービスに影響が出る。

一方、健康に関することでは、酸素呼吸器など電源を使う医療機器などを身につけている人は生死にかかわる。エアコンが使えなくなるため、熱中症にも注意が必要だ。食品の腐敗も早い。

長期停電時にすべき対策

対策としては、まず医療器具などの停止により生命の安全に関わる方については、非常用発電設備がある医療機関などに行くことや、高齢者で熱中症などの危険がある方は、非常用発電でエアコンが確保できている施設に行くことが必要。こうした情報を各コミュニティで共有し、優先的に対応できるようにすることが大切だろう。一般の方については、二次災害の注意を最優先に以下の点に留意してほしい。

・燃焼系発電機を室内で使用しない(一酸化炭素中毒の危険あり)。

・地震でガス漏れなどの危険があることから火器を使う際は十分注意。

・復旧時の過電流から電化製品を守るため、コンセントから外すか、電源を落としておく。

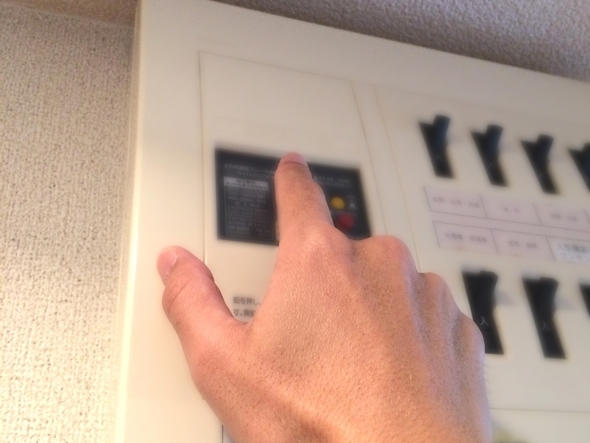

・家を離れる際にはブレーカーを落とす。

・食べ物は、長時間、高温にさらされたものは食べない方がいい。

・余震がある危険性があるため落下物がない場所で安全を確保する。

・なるべく1カ所にまとまって夜を過ごす

【防犯対策】

・交通事故に気を付ける。

・側溝などに落ちないよう歩く際は十分に気を付ける。

・女性は一人で夜出歩かずなるべくグループで行動するようにする。

・店舗などは、お店のレジにお金を入れておかないこと。

など

(了)

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方