2016/05/24

誌面情報 vol55

Q6.

平田教授は過去に南関東で「M7クラスの地震が4年以内に70%の確率で起こる」と発言されています。現在も確率は高いままでしょうか?

東北地方太平洋沖地震が原因で起きた東日本大震災の直後には中小の地震が非常に増え、実際M7以上の余震も9回発生しました。関東でも地震が増え、M6の地震も起きました。グーテンベルグ・リヒターの法則から「M7くらいの地震がいつ起きても不思議はない」と思って、確率を計算しました。それで「M7クラスの地震が4年以内に70%の確率で起こる」と言ったわけです。東北地方太平洋沖地震から5年が過ぎて、今では小さな地震も減ったので平時に戻ったようなものです。それでも、まだ完全には元に戻っていません。

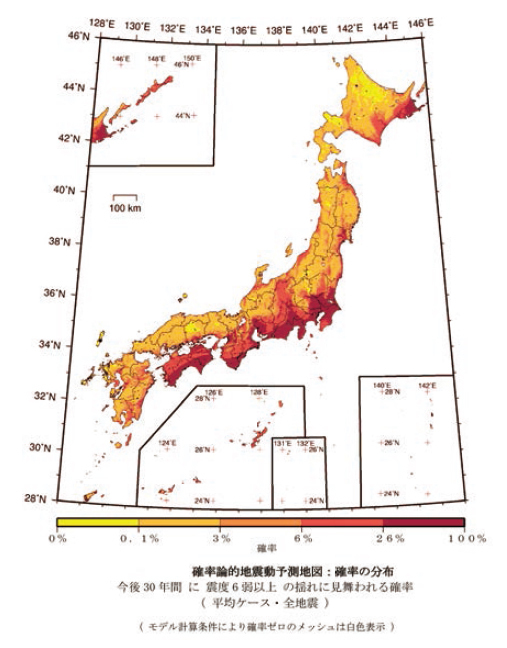

しかし、そこで忘れてはいけないのは地震本部が出した「相模トラフ沿いの地震活動の長期評価(第二版)(2014年4月)」です。これはいわゆる「海溝型」の地震についての評価です。地震本部は、さらに、2015年4月に南関東の「活断層の長期評価」も出しています。これらの中で、首都圏で発生確率の最も高いのは、「相模トラフからフィリピン海プレートが沈み込むことに伴うM7クラスの地震」です。これが、今後30年以内に起こる確率は約70%と評価されています。関東地域の活断層の評価では、関東全体でも50%です。ですから、平時といってもあくまでもこの水準に戻ったということです。ただしこの意味は「30年後にM7の地震が起こる」のではなく、地震が起こるのは今日かもしれないということです。東北地方太平洋沖地震が起きなくとも、南関東ではこの100年間にM7クラスの地震が5回起きている地域です。1987年に千葉県東方沖でM6.7の地震が発生してからこのクラスの地震は発生していません。首都圏の地震は不規則に起きているので、単純に25年周期でそろそろ起こるというわけにはいきません。1年にM7クラスの地震が2回起きたこともあります。地震が起こる時期はあくまでもランダム。ですから、いつこのクラスの地震が起きても不思議はないのです。

Q7.

範囲をより限定した東京23区で、今後30年以内にM7程度の地震が起こる確率は計算できるのでしょうか?

確率を計算するには特定の地域で過去に起きた地震が1つや2つでは足りず、ある程度の数が必要です。東京23区のデータだけでは信頼性のある確率は出せません。地震計による計測が可能になったこの100年間。近年で知られている東京の直下地震は1894年の明治東京地震だけ。少し時代をさかのぼると歴史資料に記録が残っている1855年の安政江戸地震があります。

誌面情報 vol55の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/05/13

-

「まさかうちが狙われるとは」経営者の本音に向き合う

「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します」。そんな理念のもと、あらゆるデータトラブルに対応するソリューションカンパニー。産業界のデータセキュリティーの現状をどう見ているのか、どうレベルを高めようとしているのかを聞きました。

2025/05/13

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/05/05

-

企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」

新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。

2025/05/02

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方