社会課題と企業課題の相互依存関係

これまで、社会問題の解決は政府やNPOなどが担うものといった認識が少なからずあった。しかし、気候変動枠組条約に基づく行動や持続可能な開発目標(SDGs)に基づく行動などが示すように、多様な社会の担い手が協力して積極的に社会課題に取り組む必要性が強く意識されるようになってきた。

企業でも、社会課題を企業と社会の共通価値の創造(Creating Shared Value: CSV)という視点で捉えようとしている。この発想は、企業が直接拠点を有する特定の地域の問題のみに関心を示すのではなく、サプライチェーンに代表される生産網や連鎖的に発展している流通網などに支えられている経済活動を意識する姿勢といえる。このように、たとえ地理的にあるいは因果関係的に自社と直接的な関係がなくても、つくる責任、使う責任を含めた間接的な相互依存関係を重視した、統合的、包括的思考が必要となってきている。

複雑な社会課題の解決には、多様なセクター、分野の多面的な組織的協力が必要となる。このような取り組みはソーシャル・プロジェクトと呼ばれる。企業が社会課題をビジネス化するためには、社会変革理論*1などを活用してそれぞれの関係者や自らの役割を明らかにし、全体的な視点で、関係者との協働の可能性を整理し、社会課題解決のためのグランドデザインを設計する必要がある。

*1:社会変革理論は、事業の境界線や貢献範囲を明確にするため、団体や事業の立ち位置や他のプレーヤーとの役割分担を描き、成果と活動を結び、どうやって目標を達成するのかを包括的に説明する図式として利用されることが多い。

社会課題解決に不可欠な集合的効果

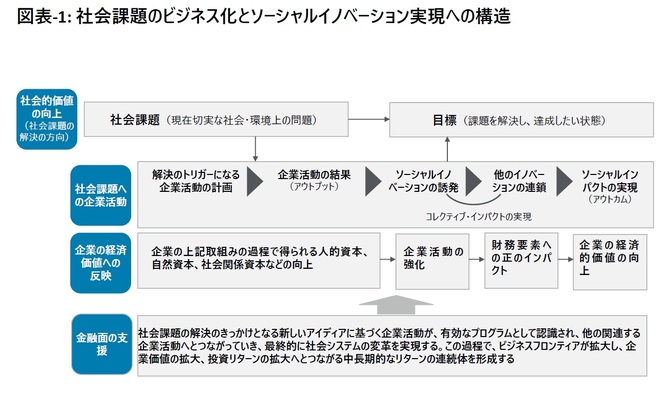

社会課題に対してビジネスを通じた解決への貢献を企図する企業は、自社の活動(アウトプット)を最終的に社会的イノベーションにつなげ、何らかの形で社会システムの改善を果たそうとする。必然的に多数の関連する企業活動や地域社会の関係者の活動を誘発する必要がある。また、このような中長期的活動を継続するためには、活動を資金面で支える金融機能の支援を実現しなければならない。このように、社会課題解決のために多くの関係者が協働して成果を発揮する状況を、集合的効果(コレクティブ・インパクト)と呼んでいる。つまり、社会課題のビジネス化の取り組みは、コレクティブ・インパクトを誘発し、社会的インパクト(アウトカム)を実現する流れとして、図表-1のように整理できる。

コレクティブ・インパクトを成功させるための条件として次の5点が挙げられている*2。

・共通のアジェンダ

・共通の測定システム

・相互に補強し合う取り組み

・継続的なコミュニケーション

・活動をサポートするバックボーン組織*3

*2:SSIR Japan『これからの「社会の変え方」を探しにいこう』2021年、英治出版、SSIR Japan『これからの「社会の変え方」を探しにいこう』2021年、英治出版、P.168〜178を参考にした。

*3:バックボーン組織とは、参加組織とは異なる立場で、取り組み全体の計画、マネジメント、支援に注力する専任スタッフのことである。コレクティブ・インパクトを成功させるため、参加組織がその活動に費やす時間、共通の測定システムの開発とモニタリングに、かかる労力、継続的な活動をリードして支援するバックボーン組織の人材確保が必要となる。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方