連載・コラム

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

第62回:BCM担当部門に求められる他部門との協働

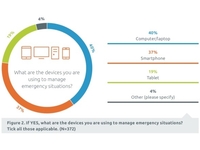

事業継続マネジメント(BCM)の専門家や実務者による非営利団体である BCI(注1)は2018年11月に新しい調査報告書「Continuity and Resilience Report 2018」(以下「本報告書」と略記)を発表した。これは事業継続に関連する分野である情報セキュリティ、リスクマネジメント、物理的セキュリティ(physical security)といった分野との関係を通じてBCMの役割を明らかにすることを意図してまとめられたものである。本稿では本報告書の中から、前述の各分野の担当部門との協働に関する部分をピックアップして紹介する。

2018/12/18

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)