2018/11/09

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

本日は、「スフィア基準のきほんのき」についてお伝えします。タイムリーなことに、本稿を書いています2018年11月6日にスフィア2018版が出版されました!スフィア基準については、今や防災界で名前を知らない人はいないといえるほどではないかと思いますが、みなさんはご存知ですか?

私が、2012年にトレーナーの方からレクチャーを受けた際はまだまだ知っている人のほうが稀という感じでしたが、2016年4月の熊本地震の後、テレビで報道されると一気に認知度があがりました。

さらに、2016年4月には、内閣府の「避難所運営ガイドライン」では、目次のすぐあとにスフィアプロジェクト(スフィア基準)のことが書かれるようになりました。

国として参考にすべき国際基準としてしっかり位置付けられたのです。前はよく「ソフィア」と間違えられていたなんてもう過去の笑い話にしていいですよね!

でも、認知度があがったのはよいのですが、逆にメディアで報道された部分だけがスフィア基準だという誤解も増えたようです。とくに「トイレは女性が男性の3倍」、それがスフィア!みたいな誤解は多いようです。名前は知ってるけど、実は何なの?という声もよくお聞きしますので、呼びかけ人として動いている 女性防災ネットワーク・東京の仲間と講演を企画しました。今回はその報告です。

「基本のき」から始めましょう

まずは、「いまさら聞けない!? ”スフィア基準” の基本のき」ということで、スフィア基準のトレーナーとしてもご活躍の岡野谷純さん(NPO法人日本ファーストエイドソサェティ代表理事)のお話を中心にお伝えします!

岡野谷純さんは医学博士。NPO法人日本ファーストエイドソサェティの代表理事として、災害被災地においてボランティアや市民の活動安全に関するコーディネートを実施されています。東日本大震災では、乳幼児とその家族の健康・発育・生活を支援する「赤ちゃん一時避難プロジェクト」を立ち上げ、被災地外避難所を運営、現在も継続支援中。平時にはスフィア基準のトレーナーとして、普及活動にも励まれていらっしゃいます。

岡野谷さんによると、今「スフィア基準」と検索をすると、トイレのイラストがでてきて「男性1:女性3」という画像が多いとのこと。それだけではなく、「避難所」と検索したら、避難所の写真がでてくると思いますよね。でも、そうではなくて、スフィア基準のトイレの説明がでてくるのが昨今なのですって。

すごい知名度ですね。でも、よくある誤解はこんな感じです。

この数字を守ることがスフィア基準なんでしょうか?

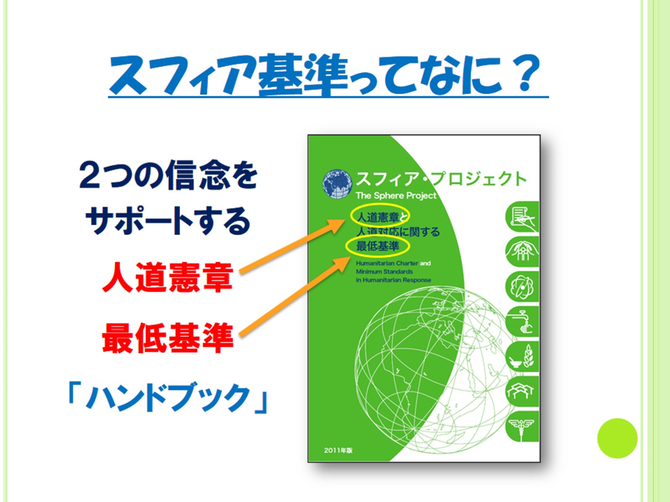

そもそもスフィアプロジェクトの本の表紙にはこのようなタイトルが書かれているのです。

「人道憲章と人道対応に関する最低基準」

「人道」が2つも入っていますが、「人道」って言葉、日常で聞いたりすることありますか?私のまわりでは、「人狼」のほうが、耳にすることが多いかもと思うくらい耳にしないかもです。

「憲章」ってことばもマグナカルタ(大憲章)とか権利章典とかを学校で習って以来という人もいるかもしれません。

スフィア基準というものは、「危機対応として、人道支援を行う人々のための普遍的なリソース」と説明されます。

でも、この人道がピンと来ないとフレーズが頭に入りにくいかと思うので、スフィア基準がなぜできたのか、まずはそこからおさらいしましょう。

- keyword

- スフィア基準

- 避難所

- 内閣府

- 避難所運営ガイドライン

- あんどうりす

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/20

-

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方