文豪漱石の博士号辞退と反権威主義

東京帝大卒もエリート然を嫌う

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2017/11/20

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

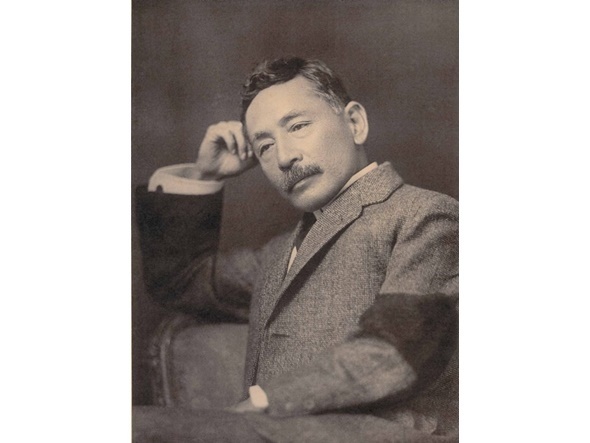

明治期以降の日本の作家のうち、一人挙げよと言われれば、私は躊躇することなく夏目漱石(1867~1916)を挙げる。私の敬愛する文豪漱石の小気味よい「反権力主義」「反権威主義」について考えたいと思う。

戦前、東京帝国大学(現・東京大学)の学生たちは「末は博士か大臣か」とおだてられ、またうぬぼれて、卒業後はエリートとして国家権力のため尽力するよう求められた。ゆがんだ出世栄達・達成の象徴が、政府から授けられる博士号であった。

漱石の学問や文学・芸術に対する姿勢を如実に示した「事件」がある。博士号辞退問題である。この「事件」を調べるにつれ、私の漱石への敬愛の念は深まりこそすれ、冷めることなどまったくないのである。

明治44年(1911)2月、<博士号嫌い>の漱石に、よりによって文学博士の学位を授与するとの通達が文部省より届けられた。漱石は明治43年(1910)の夏、胃かいようの療養のため逗留していた伊豆・修善寺温泉で大量の吐血をし一時人事不省に陥った。命をとり留めて同年10月に帰京し、そのまま東京・内幸町の長与胃腸病院に入院していた。心も体も疲れ果てていた時に、まるで神経を逆なでするかのように文学博士授与の通達が突然舞い込んだのである。(以下「夏目漱石」著・小宮豊隆、「漱石とあたたかな科学」同・小山慶太―を参考にし、一部引用する)。

病身の漱石は、事前に本人の意思も確認せずに、強引に学位授与を決めてしまった文部省の一方的なやり方に激怒した。漱石は博士号を拒否すると怒りを込めて文部省当局に伝えた。明治44年(1911)2月21日、文部省の福原鐐二郎(りょうじろう)専門学務局長に宛て、病床から書面で次のように伝えた。

文中の「ただの夏目なにがしで暮らしたい希望を持っております」には文学者・漱石の権力におもねらない反骨精神が高らかに宣誓されている。御上の権威が学問や芸術に介入することを嫌った漱石の近代精神が見てとれる。学位授与を意味する「学位記」は、その後文部省と漱石の間で行ったり来たりを繰り返した。漱石から学位制度を批判されても、文部省はあくまでも漱石に学位を押しつけようとした。福原局長が再び手紙で「なんと言おうと、貴下は文学博士の学位を有せる者とみなす」と伝えてきた。結局、話は平行線のままうやむやとなり、漱石は「ただの夏目なにがし」で暮らして行くのである。「夏目漱石」(小宮豊隆)は記している。

文部大臣と漱石の間で板挟みになった福原鐐二郎は明治17年(1884)、18歳の漱石が入学した大学予備門で漱石の同級生であった。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方