レジリエンス

-

交通機関の理想像変革、JR西の計画運休

7月2日、国土交通省は大型の台風等の接近・上陸する場合などにおける鉄道の「計画運休」のあり方について最終とりまとめを行った。台風や大雨が見込まれる際に、鉄道事業者が事前に予告したうえで運休を行う「計画運休」について、必要であることを明記。事業者があらかじめタイムラインを策定すること、その内容に従って利用者や沿線自治体への情報提供などを行うことが盛り込まれた。この「計画運休」をいち早く実施したのがJR西日本。同社の取り組みを取材した。

2019/08/01

-

特別支援学校での福祉避難所開設訓練

2019年7月24日、東京都大田区で矢口特別支援学校の「福祉避難所開設訓練」が行われました。福祉避難所の指定は全国で2万カ所を超えていますが、ほとんど訓練ができていません。その中で、矢口特別支援学校の福祉避難所開設訓練は今年で7回目になります。今回、初めて訓練の現場を見学させていただいたので、その様子を報告します。

2019/07/31

-

災害弔慰金、遺族と行方不明者家族に最大500万円

災害弔慰金(さいがいちょういきん)は、一定規模の災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象)により亡くなった方や行方不明になった方のご家族に対し支払われる見舞金です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」(災害弔慰金法)が根拠になっています。

2019/07/31

-

第75回:BCMの関係者が考える組織のレジリエンス

BCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCI(注1)は、組織のレジリエンスに関するアンケート調査の結果を『Organizational resilience: Perspectives from the industry』という報告書として2019年7月に発表した。アンケート回答者の多くがBCI会員(つまりBCM関係者)だと思われることから、この調査結果はあくまでもBCM関係者が組織のレジリエンスをどのようにとらえているかを表すものと考えるべきであろう。

2019/07/30

-

自助、共助、公助から考える京アニ事件

京アニ(京都アニメーション第1スタジオ)で7月18日、放火事件が発生し、取り返しのつかない痛ましい悲劇が起きました。 私は、この事件をテレビや新聞報道で見たとき腑に落ちない点がいくつかありました。そこで7月26日、火災現場を訪ねてみることにしました。同時に宇治市役所総務課、観光振興課、宇治市消防本部などを取材訪問しました。また京アニ第1スタジオの近隣住民にもお話をうかがいました。そこで得た貴重な情報を取り入れながら、疑問点を解きほぐしてみたいと思います。それは3つの視点、すなわち、会社とその構成員の自助、共助としての地域の役割、事件を取り巻く公助の役割で、順番に述べたいと思います。災害食とはかけ離れた内容ですが、自助、共助、公助という枠組み、そして本気で考えることはどの事故も災害も共通に求められるものです。

2019/07/30

-

スマホで情報把握やSOSなど海外安全

兼松コミュニケーションズは「SAFEY危機管理サービス」の販売に注力している。スマートフォンを通じて海外渡航者・駐在員の位置情報把握や365日24時間体制のインシデント情報配信などを実施。国際情勢不安が増す中、海外進出しているグローバル企業や国際協力団体などに訴求している。

2019/07/30

-

パラレルな宇宙を旅してみよう

我々の秩序のある合理的なときもある世界と異なり、パラレルな世界では混沌と混乱が支配している。通常の論理のルールは、因果関係といった基本的なものでさえ、適用されない。あまりにも奇妙な場所なので描写することもできない。行って自分で見るほうが良い。 現実の災害はメッシーなので、われわれはこれをシミュレーションによって行うのが一般的である。可能な限り精細なカラフルな災害現場あるいはシナリオを想像してみる。今それをしてみよう。まずは思考の実験である。一瞬自分のことを考えてみる。来月、今日から4週間のカレンダーはどうなっているだろうか?

2019/07/30

-

最終回:事例からの示唆と創造的対応への道まとめ

これまで8回にわたりお付き合いいただきましたキャピタル概念と災害対応についての連載は、本日で最後となります。これまでご紹介した事例と対応を振り返りながら、これからのあるべき「災害対応エコシステム」について考えたいと思います。

2019/07/26

-

パラレルな宇宙~大災害の本質

激しい振動があなたを快眠から揺さぶり起こす。あなたは目を開ける。真っ暗闇で全く音はしないがまだ寝室にいる。突然マットレスが持ち上げられて波のように揺れ動く。あなたを揺すぶって起こした狂人が戻ってくる。あなたのベッドの下でこれぞとばかり激しく蹴って突き上げる。雷鳴とポップコーンのはじける音と、花火の音の全てが同時に来たような騒音で耳がふさがれる。れんがのビルを擦り合わせているような擦過音もする。しばらくすると揺れは収まりベッドから落ちる。寝室は前後に、激しく揺さぶられておりランプや写真が棚から落下して壊れるのを聞く。

2019/07/26

-

惨事報道のあり方について

ほぼ毎日のように、世界中で起こった災害、戦争や紛争、残虐な事件、悲惨な事故、テロや殺人犯罪、動物や子どもへの虐待など、さまざまな暴力的な画像や悲しい映像がSNSやテレビ、週刊誌、中吊り広告などから否応なしに伝わってくる。

2019/07/25

-

判断力が試される本格的訓練を受けました

「災害対応力講習 [基礎訓練編]〜発災後の72時間を生き延びるために〜」を受けさせていただきました。

2019/07/25

-

病院の災害食は何人分必要ですか?

災害が発生すると、病院はけが人や急病人で溢れ、医師、看護師は緊迫した状況に追い込まれます。病院の建物が損壊したり、機器類が揺れや浸水により損壊したり、あるいはライフラインが停止してトイレが使えない、手洗いもできないなど、衛生的であるはずの病院が一挙に変貌します。そんな中で、入院患者の食事の準備などができるはずがありません。入院患者、医師、看護師の食事はすべて備蓄食料(災害食)でまかなわなければなりません。大災害に備えて病院はその用意をしているはずですが、果たしてどうでしょうか。

2019/07/23

-

鬼怒川決壊から4年、洪水と治水の歴史

今年も洪水の季節を迎えた。私は洪水問題を考える時、東大名誉教授高橋裕氏の名著「洪水論」の一節を思い出すことを常とする。

2019/07/22

-

第10回:BCP策定会議の立ち上げと実施要件

今回よりBCPを策定するための具体的なステップと必要条件などについて考えていこう。まず唐突ではあるが、決して望ましいとは言えないBCPの作り方から指摘しておきたい。それは「最初から最後まで自己完結的に作る」というアプローチである。

2019/07/18

-

被災者生活再建支援金、最大200万円の加算支援金も

被災者生活再建支援金(第15回「住まいの全壊等には被災者生活再建支援金を」参照)には、最大100万円の基礎支援金のほかに、住まいの再建方法(再築、購入、賃貸、修繕)に応じて、追加で支払われる「加算支援金」があります。

2019/07/17

-

第74回: IT途絶を招いた最大の原因は何か

データバックアップやITシステムの災害復旧などのサービスを提供している英国のDatabarraks社は、ITのレジリエンスやサイバーセキュリティなどに関する調査報告書として、2019年7月に「Data Health Check 2019」を公開した。

2019/07/16

-

災害時の主役?「栄養補助食品」

今日、まだ食べられる食料の廃棄が増え続け、問題になっていますが、いったん災害に遭うと食料が大幅に不足します。過去の災害を振り返ってみましょう。阪神・淡路大震災、東日本大震災での避難所の食事は、主食の確保がやっとで副食にまで手が回らない。いわゆる「おにぎり」と「菓子パン」と「乾パン」ずくめで情けないものでした。関東大震災の記録を見ると、「おにぎりの分配」は今よりはるかに計画的で気が利いていました。しかし、おかずが「ない」という点では今も昔も同じです。粗末な食べ物で5大栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質、ミネラル、ビタミン)は不足状態。特にビタミン、ミネラルが大幅に不足していました。栄養摂取のバランスが欠け、体調を崩し健康維持が難しい状況でした。 そこで、熊本地震では、政府は支援の方法をプッシュ型に切り替え、同時に支援内容を充実させました。それは画期的で「栄養補助食品」という新顔が14万個も参入していました。 災害時には栄養が摂りにくいこと、それを栄養補助食品の助けを借りて補おうとしている政府の意図が読み取れます。本日はこの「栄養補助食品」ついて述べたいと思います。

2019/07/16

-

利根川東遷論、背景に足尾銅山鉱毒

私は河川の文化や洪水史に関心を抱くものとして、全国の主要河川は踏破したと考えているが、郷里の大河である利根川には今なお強い関心と愛着を持ち続けている。利根川は関東平野のほぼ中央部を南東へ流れ銚子市で太平洋に注ぐ。長さ322キロ。その流域は1都5県にまたがり、流域面積は1万6840平方キロで日本最大である。

2019/07/16

-

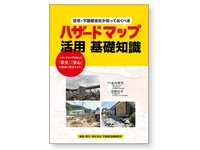

不動産会社向けハザードマップ解説本

不動産情報サービス大手のアットホームのグループ会社である不動産流通研究所は8日、特別研究本として「住宅・不動産会社が知っておくべき ハザードマップ活用 基礎知識」を発刊した。住宅・不動産会社向けにハザードマップの見方や実務で必要な情報などを掲載している。

2019/07/12

-

日立、災害情報流しながらスマホ充電

日立ケーイーシステムズは、UPS(無停電電源装置)とデジタルサイネージを組み合わせ、災害情報などを表示する「MediaSpace(メディアスペース)」の販売に注力している。避難所となる公民館や学校などで災害情報を流すほか、スマートフォンの充電もできる。

2019/07/12

-

世界は狂った

鉄のカーテンの両側で政治家と将軍たちは、もし、相手側がこちらを皆殺しにするなら、相手側も皆殺しにすると保証した。つまり、われわれは人間を抹殺することに同意することで、人間性を維持するのである。 ルイス・ラプハン 「化石の森」

2019/07/12

-

簡単!おいしい!ポリCOOKを学ぼう

皆さん、ポリCOOKはご存知でしょうか?! ポリ袋を用いた料理法なのですが、私ついに、念願のポリCOOK講座に参加してきました!

2019/07/11

-

住まいの全壊等には被災者生活再建支援金を

被災者生活再建支援金とは、一定規模の自然災害が発生した場合で、住宅に一定の被害が出た場合や、その後の再建の方法に応じて支払われる支援金(現金給付)です。阪神・淡路大震災をきっかけに成立した「被災者生活再建支援法」という法律が根拠です。

2019/07/10

-

災害時のストレスと戦う食事(2)

災害は、自分だけでなく、町も海も山河も畑も容赦なくなぎ倒し、泣くに泣けない状況に人々を陥れます。歯をくいしばって我慢するしかない。そして日に日に体の調子がおかしくなり、俗にいう「体調不良」になり、同時に気持ちも萎えてやる気が失せます。前回は、災害食のうち、とくに不足しがちなミネラル(鉄と亜鉛)を取るにはどうすればよいかについて述べました。今回は災害時に不足しがちなビタミンB群とビタミンCについて述べます。

2019/07/09

-

第8回:創造的対応への道 その2

これまで、日常業務で培われる知識やシステムへの「慣れ」(=ドメインナレッジ)が不測の事態への適応能力を促進することができるとご紹介してきました。また、前回ではシステムの観点から各構成要素をつなぐ「のり」としての役割を果たす組織資本、つまりデータベースなどを誰でも使えるようにしておく(=共有財産として、一定のルールのもとに管理する)ことが大事ということもお伝えしました。組織内、あるいは異なる組織間における共通の組織資本や災害対応に携わる各個人のドメインナレッジが、現場で上手く組み合わさることで、創造的対応が発揮されやすい環境となります。

2019/07/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)