2018/09/24

防災・危機管理ニュース

近年の度重なる自然災害で、思いがけず避難所生活を強いられる人も少なくない。こうした中改めて注目を集めているのが自宅敷地内に避難できる「防災シェルター」だ。もともと核・生物・化学兵器から命を守るための「核シェルター」として米国で開発・製造されたもの。昨年、北朝鮮が日本を射程圏内にした大陸弾道ミサイルの発射実験を行ったのをきっかけに国内でも引き合いが増えていた。2017年からアメリカからシェルターを輸入している住宅会社・アンカーハウジング代表の吉山和實氏に聞いた。

日本ではあまり聞き慣れない「核シェルター」だが、世界的にその普及率は高い。日本核シェルター協会によれば、スイスでは全手の新築住宅に核シェルターを持つことが義務化されており、全人口に対する収容可能率は100%。そのほかイスラエル100%、ノルウェー98%、アメリカ82%。これに対し日本では累計200棟程度と、収納可能率は全人口の0.02%にも満たない。

この核シェルターを戦争などの有事だけでなく、日本国内でも地震の避難場所として活用できないか、と提案しているのがアンカーハウジングの吉山和實代表だ。

同社はもともと米国式輸入住宅を販売する会社。米国カリフォルニア州と神奈川県横浜市の2拠点で活動している。2017年8月、北朝鮮から日本海に弾道ミサイルが連続して発射された際に、OBの施主から「核シェルターを購入できないか」と問い合わせを受けたのがきっかけ。すぐさま米国ロサンゼルスに戻り、老舗メーカー、アトラス・サバイバル・シェルターズ社と日本向けの販売代理店契約を結んだ。以来、現在までに全国32社と代理店と契約し、2018年8月末までに全国9棟のシェルターを受注している。

避難所や車中泊と比べて快適な室内

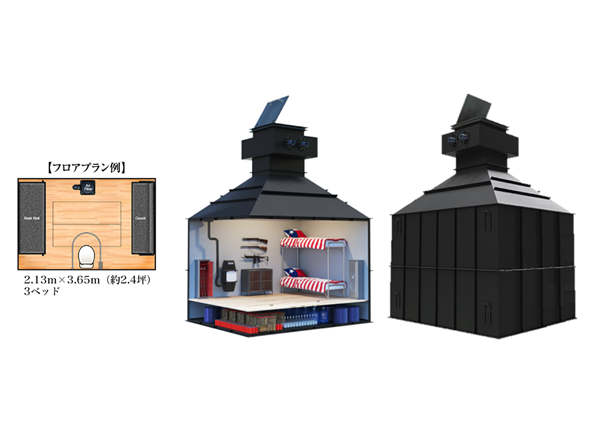

防災シェルルターとは一体どんなものなのか。茨城県古河市にある代理店・石川建装に完成した展示モデルハウスを視察することができた。

深さ5メートルに掘削された地下にすっぽりと埋められたシェルターは、地表面に80センチ角の出入口扉がある。地上から出入口を覗き込むと、足元に深さ2.7メートルの地下空間が広がる。

鉄製のハシゴで部屋の中央に降りると、左右両側にソファが一台ずつ向かい合う4畳半(1辺約3.5メートル)ほどのスペースが広がる。ハシゴ脇には簡易式トイレがあり間仕切りカーテンで仕切ることができる。

コンテナはすべて地下に埋まっているため、室内は年間を通して20℃前後に保たれた快適な空間だ。頭上のハッチ扉を閉めれば、昼夜問わず照明をつける必要があるが、ソファーから2段ベッドにもトランスフォームできるソファを2台置けば、最大4人が生活できる。少なくとも避難所や車中泊に比べれば一人当たりの生活スペースは十分確保されているといえる。

床下は約60センチ嵩上げされており、床下全面を収納庫に使える。ここには核爆弾が投下されてから放射性物質が人体に影響が少なくなるまで希釈されるまでに必要な期間とされる約3週間分の水や食料・トイレ等消耗品を十分備蓄を収納できる。

奥にはシェルターの心臓部ともいえる超高性能の空気清浄機1台が配置されている。清浄機は床下に配備された蓄電池(14kW)に接続されており、空気清浄機と照明であれば連続運転で350時間稼働できる。さらに万一電源がなくなった場合には本体に付属するレバーを手動回転させることで浄化システムを稼働できる仕組みになっているという。

トイレは水を使わず、排泄物は専用粉末で凝固・消臭し、避難解除されるまで清潔に床下にしまっておくことができる。

出入口の鋼鉄製ハッチは気密・水密性が高く、扉を閉じれば庫内は密閉状態。汚染空気や豪雨の水も締め出せる。ハッチ扉は油圧シリンダ式のジャッキが取り付けられ、万一瓦礫などで出入口を塞がれても最大8トン分を持ち上げることができる。このほか屋外を観察するための外付けカメラと室内モニターもオプションで用意するという。

価格は標準コンテナ(室内4畳半)1台が約800万円。工事費は土壌条件によって約200万円~300万円ほどかかり、総額は1000万~1500万円前後となる。決して安い買い物ではないが、中には2コンテナ連結で受注することもあるという。代表の吉山氏によれば、主な顧客は50年代。東北・熊本など大地震を経験した地域から引き合いが多く、「避難所の代わりに使いたい」という需要が多いという。

吉山氏は「今後平時にも使えるワインセラーやホームシアターとして平時でも使える空間として提案していき、より幅広い顧客層に応えていきたい」と話している。

■製品のホームページはこちら

https://www.kaku-shelter.net/

(了)

リスク対策.com:峰田 慎二

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方