2016/01/23

防災・危機管理ニュース

「常総市は、今も水害の被害が続いている」。

長岡技術科学大学大学院准教授の木村悟隆氏は、2015年9月の鬼怒川決壊以降、何度も現地に足を運び、住宅の被害を調査してきた。そこで目にしたものは、外からでは分からない様々な被害だ。今、常総市で何が起きているのか? 木村氏に報告してもらった。

常総市水害から4カ月

特別寄稿

長岡技術科学大学 生物機能工学専攻 木村悟隆

水が引いても災害は続く⁉

水害は目に見えない。

「そんなバカな!常総水害ではあれだけ広大な地域が浸水したではないか」と思う人がほとんどだろう。

水が引いた直後は臭いや砂ボコリがあったものの、今、常総市を訪れても一見正常にみえる。地震と違い、傾いた家も見当たらない。破堤や越流の直撃を受けた極狭いエリアを除けば、新築間も無いハウスメーカーの家は何も無かったかのようにたたずんでいる。しかしまだ、災害は続いている。今なお、被災した方は多くの悩み、ストレスを抱えている。

消石灰は何のために撒く❓

避難先から帰って最初に行うのが、被災した家財の廃棄、そして室内の泥の掃除だ。

大変な作業であるが、ここまで終わると、そのまま住み続けられると多くの方は思ったことだろう。

消毒はしなければならないと知っていた人は多い。行政も消毒剤を配布した。その一つが消石灰である。水害後、屋外や床下に撒くと、白くなって如何にも消毒した気分になり安心する。お清めの塩のようだが、本当に効果があるのだろうか?長らく水害ボランティアをしている方でも疑問に思っている方は多い。

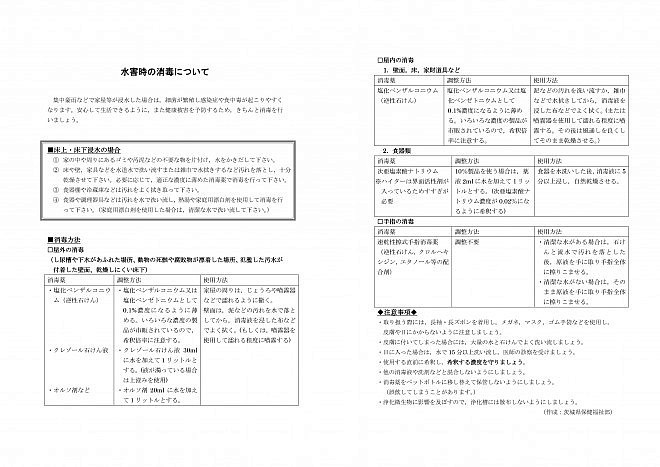

実は、茨城県薬剤師会の消毒マニュアル「水害と消毒」では、消毒薬としてはイビデンスが不明として推奨されていない!

固体の粉末は微生物と接触しないため、とそのマニュアルには書かれている。茨城県ホームページの「水害時の消毒方法」という一覧表にも消石灰は記載されていない。海外では、米国の感染症対策の専門機関CDCのホームページに、消石灰は下水の汚泥には有効だが、土に対しては実験的証拠が無いと述べてある。

いったい、どこまで効果が期待できるのか? 筆者にはよく分からない。

消石灰の効果があったとしてもそれは湿った土の上だろう。昔の民家は土間に石場立てであった。しかし、時代を経て布基礎、最近建築されている家はほとんどベタ基礎と基礎の構造が違う。床下は土からコンクリートに変わったのである。しかし、床下=消石灰だと思ってコンクリートの上に撒いた方がいると聞く。

消毒は撒けばいいというわけではない

では、消毒に何を使えばいいのだろうか?

オスバンに代表される逆性石けんは、使用する直前に水で薄めて、主に屋内でよく使われる消毒剤である。床下にも使えるが、有機物があると効果が弱いと「水害時の消毒方法」にはある。それならばと思い、屋外でも使用されるクレゾール液を床下に撒いた方がいるが、しばらくその臭いで大変だったと伺った。

さて、消毒剤は撒きさえすればよいというものでは無い。ある時間経つと薬剤の効果は失われる。また、多くの消毒剤は水に溶かして使われる。従って、効果が失われた後に、部材が濡れたままだとカビの原因になる。消毒したら、直ぐに乾燥させるのが望ましい。ベタ基礎の場合、床下に多量に使えば、コンクリート面に流れて溜まることも有り得る。そうなった場合には排水の必要も出て来る。

消毒の対象が、細菌なのかウイルスなのか、カビかも分かり難い。茨城県も含めて配布されている消毒マニュアルは、細菌による伝染病対策のため作られているようだ。カビ除去には消毒用エタノール(濃度80%程度、希釈せずそのまま用いる)も有効であるが、その記載がないのも頷ける。

以上のように、消毒用マニュアルは一見完備されているように見えて、いざ現場で消毒しようとすると「何のため」「どのタイプの基礎には何が適しているか?」が欠落していて困る。また、「なぜ効くのか?」の記載は無い。全ての被災者が効く仕組みを理解するのは難しいが、記載があれば、理解できる者が読み込んで、周りに伝えることができる。また、現場の実態に合わせた消毒剤の使い分けがより容易になるだろう。

壁の内側がカビ!

さて、消毒と並んで、家屋を守るための応急対策も必要である。泥出しは早くやらないと、衛生上の問題だけでなく、臭いの原因になり、湿気により床板がカビてしまう。また、一旦浸水すると、壁の室内側に使われている石膏ボードや内部の断熱材は濡れて乾燥しないため、放置すると、カビの発生や断熱材の性能低下、筋交いや柱の腐朽といった耐震性の問題が生じる。が、今回の水害では、これら見えない箇所の応急処置と修理が必要なことが当初、被災者に十分認識されていた様には思えない。

写真は発災2カ月後の室内の壁の一部である。住民の方が部分的に壁を壊してみると、内側がカビていた。

また、断熱材もカビで黒く変色している。カビは浸水後、部材が徐々に乾燥する途中に適当な湿り気になると繁殖する。したがって湿った部材は、できるだけ早期に取り除くのが望ましい。

床上浸水が10cm程度でも、断熱材の施工の仕方によってはかなり上まで吸水しているケースもあった。現在のところ、壁の内部を「透視」できる装置は無い。壁の一部を壊さないと断熱材の状態は確認出来ないが、不必要に壊しても修理代が掛かってしまうのがジレンマである。断熱材の吸水は床下でグラスウールを使った場合にも見られる。こちらの場合は、床下に潜れば容易に吸水状態は確認できるし、床上浸水であれば確実に吸水していると言っていい。だが、知らずに放置して床の裏側がカビだらけになった事例もある。被災後、すぐに撤去すべきだろう。なお、カビと健康被害の因果関係は不明なものが多いが、喘息やアレルギーのある方だと症状が悪化する恐れがあり注意が必要である。

しかし、住民の方に注意を促したりマスクの着用を呼び掛ける文書が配られた様子は無い。

泥だしの方法

一口に泥出しと言っても、家屋の構造によっては難しい。旧い家屋では、床板をバール等で比較的簡単に剥がすことができる。

一方、最近のフローリング床の家では、点検口が無かったり非常に小さいので、一部を切断して作業用の口を作る必要がある。電動工具は必要で、フローリングを支える床下の根太を切ってはいけない。ボランティアで十分な床や基礎の知識を持った者は限られるし、住民の方はなおさらである。広域水害で業者を頼んでも容易には来てくれないし、応急処置から修理まで全て業者任せにした場合、その費用を払えるかも問題である。

泥出しや湿った部材を撤去した後、カビや腐朽の対策には、家屋の乾燥、特に床下の乾燥は重要である。浸水した部材の乾燥には、木材もコンクリートも最低2カ月は掛かると言われている。しかし、早く自宅に戻りたいために急ぎリフォームを行ったが、結局、またカビが発生して再度工事したという話も聞いている。工務店の中には、木材の水分率を計器でチェックしながら進めているところもあれば、直ぐリフォームして構わないと言ったところもあると聞く。生業とする方の判断もまたバラバラであり、被災者は迷ってしまう。

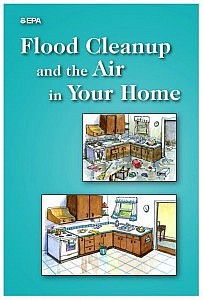

米国のわかりやすいマニュアル

以上の様に、浸水した家の修理の手順・マニュアル、修理のワークフローが、被災者に全く示されていないのは問題であろう。地震に比べて、水害では被災者自身が応急対策すべきことが多い。処置が遅れると家屋の状態は悪くなり、カビや腐朽により、結果的に修理費用が高くつくこともあり得る。国交省や業界団体の作った資料は皆無では無いが、被災者から見て手順の流れが分かるとは言えず、行政が配布することも無い。

一方、米国では、A41枚の初動の注意を示すポスターや、図で分かり易く示した絵本型のマニュアルがある。こうしたマニュアルがあれば、被災者も迷わず「応急対策→乾燥→修理」と進んでいけるであろう。

■地震対策はしても・・・・

鬼怒川の決壊後、何度も現地に足を運んでいるが、耐震性は向上したものの、耐水害性はむしろ低下しているのではないかと思われる新築間も無い家も目についた。地震対策ばかり叫ばれるが、水害の頻度は地震より大きい。仮に床上浸水しても、メンテナンス性がよく、部材が容易に交換できて、かつそれも最小限で済むような、耐水害性に優れた住宅の開発を望みたい。

|

長岡技術科学大学大学院 専門は化学(高分子材料)、いわゆるプラスチックだが、11年前の中越地震から、仮設住宅の居住性の調査や、被災者支援にも関わっている。 |

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方