2011/05/25

誌面情報 vol25

東日本大震災を踏まえたBCP/BCM の再考

想定外と危機管理

三菱総合研究所 主任研究員 石井 和

三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部社会イノベーショングループ 主任研究員。専

門は、危機管理(防災・業務継続、テロ、感染症、訓練)など

今回の震災では、被災地内外の大企業から中小企業まで、様々な被害・影響が及んだ。特に30 メートルを超える津波や、原発事故の問題など「想定外」とされる事態への対処に苦慮された企業は多いだろう。企業によって業態別あるいは個別の事業環境に応じた課題はいろいろあると考えられるが、本震災における企業の対応課題等を踏まえ、事業継続を含めた企業の危機対応という観点から、計画見直しのポイントを整理した。

■想定外に対する危機対応計画(BCP 含む)の問題点

○事前のアセスメントと異なる状況(津波被害、原子力災害、計画停電、燃料不足・・・)が複合的に発生した状況において、柔軟に計画を運用できなかった。種々の危機対応計画が、固定的な被害イメージのもと作成され、柔軟性を欠いたものであったといえる。

○「拠点機能は維持される」など、都合のよい前提条件のもとで事前のアセスメントを行ってきたため、その前提が崩れた状況での対処に戸惑った。

○事業効率上、投資負担が大きく実現が不可能なケースについては、暗黙のうちに想定の壁をつくり、課題を先送りしてきた。

■危機対応計画(BCP 含む)の見直しの方針

○これまでの被害想定をもう一度見直し、経営資源(施設、設備、従業員、情報等)について再評価を行い、真に重要な経営資源については事前のリスク対策と発災後の事業継続対応について徹底した強化を図る。

○従業員の安全を守るというBCP の前提となる初歩の防災目標をもう一度確認する(初動対応策の充実強化)。

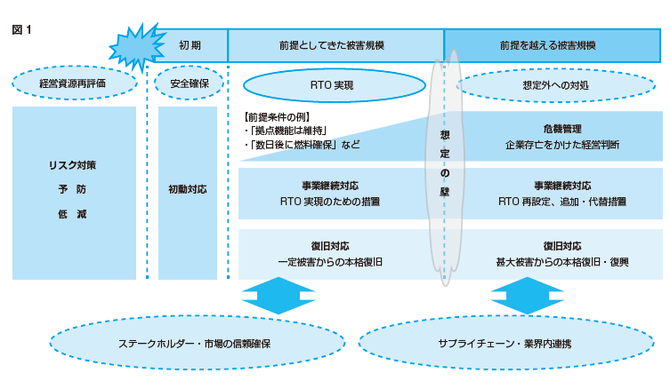

○ BCP の目標として、自社のRTO(目標復旧時間)実現だけではなく、サプライチェーンや業界全体の早期復旧、ステークホルダー・市場の信頼確保にも焦点をあてる。その結果、サプライチェーンや同業者間の協力体制構築、情報開示体制の強化などの対策検討につなげる。

○ 前提を越える被害規模が生じた場合の危機管理と事業継続対応について真剣に考える、訓練で判断力を鍛える。

図1に、想定外に対する危機管理の方針を図表化したものを示す。まず、前提として経営資源の再評価が必要になる。建物や設備、情報システムの脆弱性や、使えなくなった場合の対応、スタッフのスキルや特殊性および代替性の検討などだ。危機発生時の初期は、安全確保を最優先する。被災状況が、前提とした被害規模の許容範囲内だった場合は、企業は、あらかじめBCP で設定したRTO の実現を確実に達成させることを木法にする。一方、前提とした被害規模を超えた場合は、RTO にとらわれず、企業の存亡をかけた経営判断により、危機を乗り越えることに全力を傾けなければならない。その際、RTO を再設定することや、新たな代替措置を構築することも必要になる。

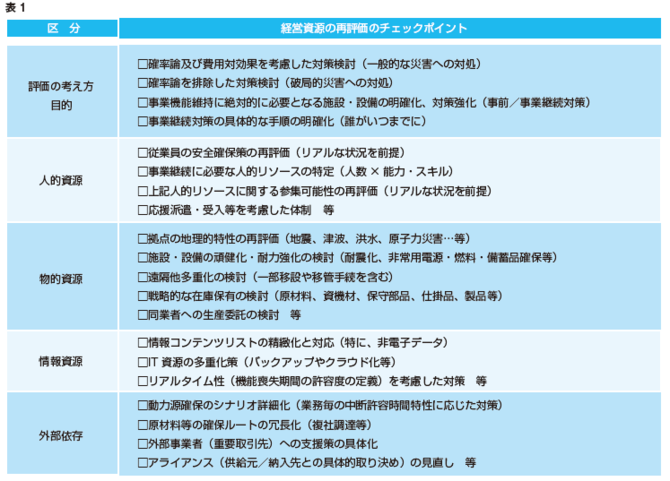

■ BCP における経営資源の再評価時のチェックポイント

繰り返しになるが、BCP の見直しにおいては、これまでの被害想定をもう一度見直し、経営資源について再評価を行わなければならない。再評価の結果、真に重要な経営資源については事前のリスク対策と発災後の事業継続対応について徹底した強化を図るべきである。

これまで、一般的な災害への対処であれば確率論及び費用対効果を考慮した対策を検討するという考え方でよかった。一方で、発生確率は低いがその影響が破局的(発生すれば企業にとって致命的な影響が及ぶ)な災害については、確率論を排除した検討も必要になる。つまり、経営資源が使えないことを前提とした対策を立てておくべきである。ただし、そのような対策についてはソフト対策が中心となる経営資源の評価のチェックポイントは表1の通り。

(※表1は、経営資源に関する評価項目を網羅したものではなく、今回の震災を受けて特に課題と思われる部分を中心に列挙したもの)。

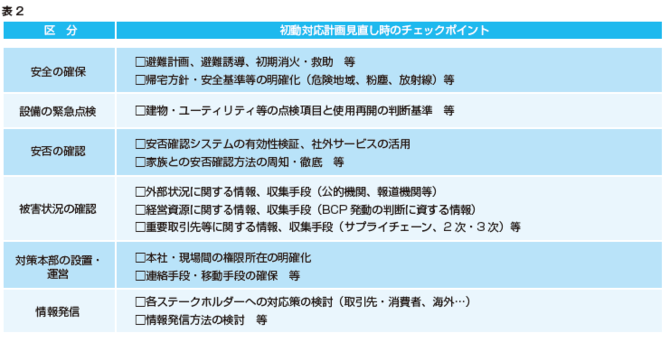

■初動対応に関するチェックポイント

特に今回の震災では、次の2点がクローズアップされる。

1つ目のポイントは人命を守ることだ。津波によって多くの人的被害が発生した。近年は企業の事業継続に焦点を当てたBCP が注目をあび、企業の災害に対する対応が多様化してきた。しかし、事業継続を考える場合でも、従業員及び顧客等の安全を確保することの重要性は変わらない。人命を守ることは、企業が実施すべき最優先の対策である。

2つ目のポイントは、情報発信の強化である。今回の震災では、1つの企業の被災がサプライチェーン全体に波及し、復旧の遅れや情報開示の遅れ、さらには原子力事故の影響などもあり、日本の製造業の信頼低下につながった。情報発信を危機対応の重要な要素の1つとして改めて認識しなければならない。

初動対応のチェックポイントは表2の通り。

(※初動対応に関する項目を網羅したものではなく、今回の震災を受けて課題と思われる部分を中心に列挙したもの)。

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方