2025/08/20

トレンド

気象予測の最先端 PART1 理化学研究所など

短時間で天気が急変し極めて狭いエリアに大雨を降らせる「ゲリラ豪雨」は、いつどこで起きるか予測が難しい。この不確実性の高い現象を捕捉しようという試みが現在、大阪・関西万博の会場で行われている。情報通信研究機構(NICT)、理化学研究所、大阪大学、防災科学技術研究所、Preferred Networks(プリファードネットワークス)、エムティーアイの6者連携による実証実験。8月5日からはスーパーコンピュータ「富岳(ふがく)」を使い、30分先のゲリラ豪雨をリアルタイムで予測している。予測システムの仕組みと開発の経緯、実証実験の概要を理化学研究所に聞いた。

「ゲリラ豪雨の予測が非常に困難なのはなぜか、まずはそこを考える必要がある」。理化学研究所計算科学研究センターデータ同化研究チームのチームプリンシパルで、気象研究者の三好建正氏はそう話す。

極めて狭いエリアへ短時間に大雨を降らせるゲリラ豪雨は、発達した積乱雲が引き起こす現象だ。三好氏によると、この積乱雲は5分程度の短い間隔で大きく形を変えながら高さ方向に急発達。雲の「卵」ができ始めてから大雨を降らせ、消えてなくなるまでの時間はおおむね数十分という。

「こうした現象に対し、気象庁のシミュレーションシステムは1時間に1回データを入力して予報を行う。ということは、数十分で一生を終えてしまうゲリラ豪雨を予測するシステム設計にはそもそもなっていない」

ゲリラ豪雨の被害が問題化し始めた2010年代前半、より高頻度に予報をアップデートする必要性の観点から、同チームはゲリラ豪雨予測の研究に着手。そこに弾みをつけたのがフェーズドアレイ気象レーダーだ。NICTと大阪大学、東芝が開発し、2012年、同大学キャンパス内に1号機が設置された。

高速の電子スキャンで雨雲内の降水分布を三次元でとらえる技術。「従来のレーダーに比べデータ量が100倍と、桁違いに大きくなった」と三好氏は話す。しかも、これまでのレーダーは雨雲全体を観測するのに5分以上かかっていたが、フェーズドアレイ気象レーダーは30秒。かつ、15層程度だった垂直方向の解像度を100層に高めた。

「30秒という高頻度、100層という高解像が重要。冒頭で話したように、積乱雲は高さ方向に急発達する。空間的・時間的にすき間が空くと、雨雲内の状態を正確にとらえられない。それがとらえられるようになったことで、ゲリラ豪雨という現象を予測できる可能性が大きく広がった」

高頻度・高解像度でゲリラ豪雨を予測

ただし、観測データから未来を予測するには精緻な計算が必要だ。天気予報はある時点の大気の状態を数値的に置き換え、物理法則にもとづく数値モデルを使って計算することで将来の状態をシミュレーションする。つまり、計算の頻度が少ないほど現実とのズレが大きくなりやすい。

逆に、計算の頻度が多いほどシミュレーションの精度は増す。予測値が常に修正されるためで、それには計算の元になる観測データをひんぱんにシミュレーションデータと同化させ、更新することが不可欠だ。フェーズドアレイ気象レーダーから得られる高精度・大容量の観測データを素早く計算できる大型で高性能のコンピュータが欠かせない。

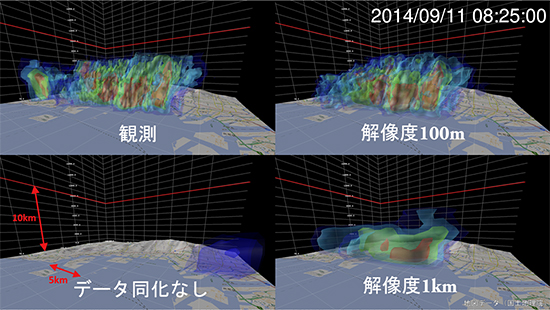

そこでは、計算の速度とともに精細さも問題となる。例えば気象庁のシミュレーションシステムは、水平格子間隔2キロ四方の解像度で計算を行う。ゲリラ豪雨を降らせる積乱雲は発達した状態で直径が4~5キロなので、2キロメッシュの解像度では4分割。「モザイク画のようなザックリした像しか結ばない」と三好氏はいう。

●「京」を用いたシミュレーションによるゲリラ豪雨の再現

2014年9月11日午前8時25分の神戸市付近における雨雲の分布

出典:理化学研究所

そのためデータ同化研究チームは、水平格子間隔を500メートル四方に設定。これだと積乱雲の水平面を64分割で解像できる。そのうえで、観測データとシミュレーションデータの同化、いわばビッグデータ同化を30秒で計算処理し、高精度・高精細の予報を切れ目なくつくり出すことを目指して2013年、当時稼働を始めたばかりのスーパーコンピュータ「京(けい)」を使ってゲリラ豪雨予測の研究を開始した。

8月5日~31日まで万博来場者に情報提供

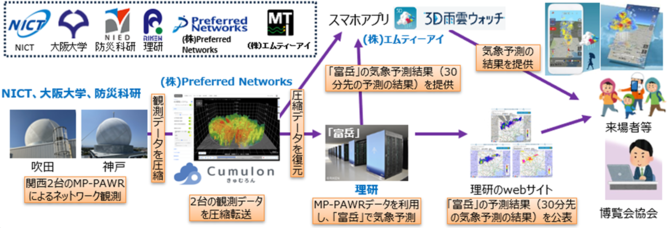

今回の大阪・関西万博におけるゲリラ豪雨予測の実証実験では、NICTの未来ICT研究所(兵庫県神戸市)と大阪大学吹田キャンパス(大阪府吹田市)に設置された2台のマルチパラメーター・フェーズドアレイ気象レーダー(MP-PAWR)で、それぞれ半径80キロ内の雨雲を観測する。

MP-PAWRはフェーズドアレイ気象レーダーの観測精度をさらに高めたもの。上空まで密に雨雲を観測できるため、豪雨の「卵」をより早い段階で検知できる。また2台の気象レーダーで観測することにより、レーダーの近くで雨が降っている場合に電波が雨粒にあたって後方の雨が正しく観測できない現象、いわゆる「降雨減衰」の解消が可能だ。

2台のレーダーの高精度な三次元観測により、データ量は膨大になる。これをプリファードネットワークスが開発したデータ圧縮・配信プラットフォーム「きゅむろん」を使って理化学研究所に転送。データ同化研究チームが観測データからシミュレーションを行い、最大30分先のゲリラ豪雨を500メートルメッシュで予測する。

●大阪・関西万博における高精度ゲリラ豪雨予測システムのイメージ

シミュレーションの更新頻度は、目標どおり30秒。スーパーコンピュータ「富岳」の計算能力がそれを可能にした。三好氏によると、計算速度は「京」のおよそ44 倍。またソフトウェアも高度化し、例えば誤差の範囲にある1000通り以上のシナリオでも同時にシミュレーションを行うことで、ゲリラ豪雨の発生確率も導き出す。

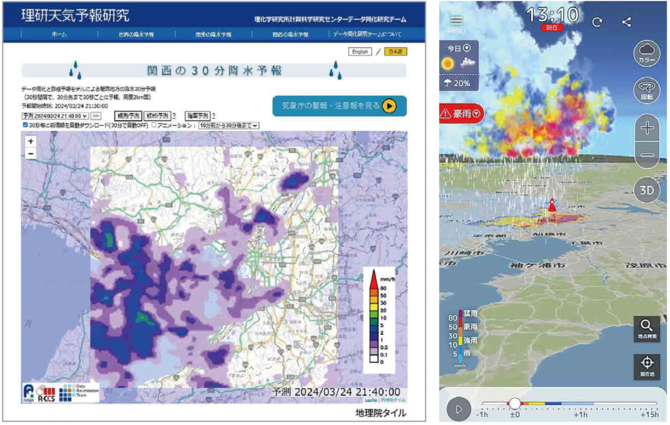

右:スマートフォンアプリ 「3D雨雲ウォッチ」 出典:株式会社エムティーアイ

「富岳」を使ったゲリラ豪雨の予測は、8 月5日~31日まで実施する予定だ。その間、会場付近の雨雲の様子は理化学研究所計算科学研究センターデータ同化研究チームのホームページと、エムティーアイのゲリラ豪雨検知アプリ「3D雨雲ウォッチ」で配信。「3D雨雲ウォッチ」では、最大30分先の豪雨予測をユーザーにプッシュ通知する。

トレンドの他の記事

- 目指すゴールは防災デフォルトの社会

- ゲリラ雷雨の捕捉率9割 民間気象会社の実力

- ゲリラ豪雨を30分前に捕捉 万博会場で実証実験

- 緊迫のカシミール軍事衝突の背景と核リスク

- 常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方