2025/08/16

危機管理の伴走者たち

「自分の安全は自分で」企業に寄り添いサポート

トップインタビュー

ヨーロッパ・アシスタンス・ジャパン

代表取締役社長 森紀俊氏

-Profile-

【もり・のりとし】

1967年兵庫県生まれ。大学の留学経験をきっかけに、外資系のグローバル金融グループに入社。銀行業、クレジットカード業を中心とする金融サービスのなかで、カスタマーサービスや商品開発の責任者としてキャリアを積み、2019年に現会社の代表取締役社長に就任。

海外赴任者・出張者のインシデントに一企業が単独で対応するのは難しい。ゆえに70 年代以降、世界中のネットワークを使って一連の対応を援助するアシスタンスサービスが日本でも発展してきた。昨今、そのニーズが急速に上昇している。ヨーロッパ・アシスタンス・ジャパンの森紀俊社長に、事業の背景と経緯、サービスの内容と強み、最近のニーズ変化と今後の展開を聞いた。

――ヨーロッパ・アシスタンス・ジャパンは日本の海外アシスタンスサービスの先駆けですが、いつから、どのような経緯で事業をスタートしたのですか?

1989年に営業を開始したインターパートナー・アシスタンス・ジャパンをルーツに持ち、2009年にアクサ・アシスタンス・ジャパンを設立。その後2023年からヨーロッパ・アシスタンス・ジャパンとしてビジネスを展開しています。

ご承知のように、保険はお客様が不測の事態で損害を被った際、その損失を経済的に補填する事業。対して我々は、現場で困っているお客様をハンズオンのサービスでサポートします。保険ではカバーしきれない領域にもお客様を支援する仕組みがある点が大きな特徴です。

海外で起こり得るあらゆるリスクに対応していくことが、当社の使命と考えています。これが当社グループの大切なミッションである「どんな時も、(お客様が)どこに居ても、不安を安心へ」につながっています。

実際、現地の文化、習慣、常識がわからない環境のなかで、トラブルに対応するのは難しい。そもそも言葉が通じない場合、コミュニケーションすら簡単ではありません。お客様の困りごとに一気通貫で応えられるアシスタンス体制が、保険の付加価値として求められます。

とはいえ、トラブルはどの国のどの地域でどんなかたちで起きるかわかりません。ゆえに、全世界に一定のサービス網を構築しないといけない。グローバルなアシスタンス会社は全世界に拠点とネットワークを持っていますから、日本の保険会社が海外旅行関連の保険商品を創設するにあたって必要不可欠なパートナーであると思います。

――営業開始された1989年、日本は高度経済成長を経てグローバル化の時代に突入していく時期でした。個人においても企業においても、海外との付き合い方が大きく変わっていったでしょうね。

ヨーロッパでは地続きの地理的条件から、古くから車を使った国境を越える移動が多く、24時間多言語で国外のトラブルに対応できるサービスが重宝されたと聞きます。歴史が長いゆえ、アシスタンスサービスをうまく活用する習慣が社会に根付いています。ヨーロッパ発祥のアシスタンス会社が多い理由の一端もこんな背景に関係していると考えられます。

日本でも海外旅行が普及しはじめた60年代以降、右肩上がりでそのボリュームが増え続けてきました。合わせて、国内需要だけでは持続的な成長が見込めない企業の海外進出が本格化したのもその頃からです。

これらによってグローバルな人の移動が急加速し、日本はビジネスにおいて目覚ましい発展を遂げました。一方、海外の地で社員の安全を守る体制づくりは、各社でかなり温度差があったように見えます。それでも海外出張や海外駐在による事業展開が一般化するなかで、海外における大切な資産である社員の安全に対する配慮意識は確実に高まっています。

フランスに本社を構える我々が、ヨーロッパでの豊富なアシスタンスサービスに関するノウハウを生かし、日本のお客様の安全をお守りする体制が、保険商品との組み合わせを含めてニーズが高まっていったのも、極めて自然な流れであったと思料します。

アシスタンスのニーズは「セキュリティ」にシフト

――2023年に親会社がイタリアの大手保険会社・ゼネラリに代わり、同社のアシスタンスサービスを行うヨーロッパ・アシスタンスの日本法人ということで、ヨーロッパ・アシスタンス・ジャパンに社名変更されました。サービス自体も変わったのですか?

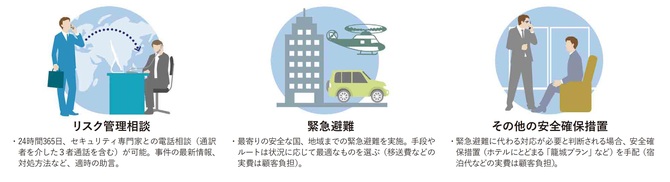

サービスの大枠は以前と変わっていません。我々のサービスの柱は大きく二つあり、一つは社員が海外渡航時にケガをしたり病気に罹ったりした際、医療機関や医師の紹介、医療費の支払保証、緊急搬送の手配などを行うメディカルアシスタンス。もう一つは、海外の出張者や駐在員に対し緊急事態の情報提供や助言、避難支援、安全確保措置などを行うセキュリティアシスタンスです。

サービス範囲は世界200カ国、オペレーション拠点が全世界に40カ所近くあります。実際に医療機関や医師を手配する事案はグループ全体で年間約20万件、うち5000件は救急搬送をともなう重篤なケース。グループ全体の収益の6割以上をトラベル事業(旅行保険、メディカルアシスタンス等)で得ており、基本的にBtoBビジネスモデルが主流です。

日本拠点では、ビジネス規模としては依然メディカルアシスタンスが大きいものの、特にここ10~15年の間はセキュリティアシスタンスへの関心が急速に高まってきました。我々も2015年頃からセキュリティアシスタンスに注力し、サービス拡充に向けた取り組みに力を入れています。

●セキュリティアシスタンスサービスの概要

――セキュリティアシスタンスのニーズが高まったのはなぜですか?

以前は、明らかに危険な国に渡航する場合に限りセキュリティアシスタンスの導入を検討する例が一般的でした。しかし「アラブの春」以降、情勢不安、テロの活発化、政変・暴動、国家間の紛争に加え、パンデミックの脅威、気候変動の影響も含めた自然災害の頻発など、海外リスクは増大の一途をたどっています。

そのような状況下において、渡航する国・地域に関わらず、世界に安全な場所はないという意識で危機に備えなければならない。そのような認識が、我々が説明するまでもなく一般社会に浸透してきた。加えて頼みの保険商品についても、人の身体に関わる安全の担保を目的とした補償内容を見つけるのは難しい。それでも社員への安全配慮義務を企業としてしっかり果たしていきたい。そんな需要にストレートにお応えするサービス、それが当社のセキュリティアシスタンスであると自負しております。

企業に対する社会的要請もますます厳しくなる昨今、安全配慮義務を怠ったことに起因した労災事故は、企業の信頼を失墜しブランド価値を毀損する恐れがあります。さまざまなリスクに目を配り、より安全に配慮した体制を整えていかないと、海外での事業展開は難しい時代になっています。

- keyword

- 地政学リスク

- 海外安全

- アシスタンスサービス

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方