「カモ型」BCPから「タラ型」BCPへの転換を考えるシリーズの第3回です。中堅メーカーの総務部で危機管理を担当するAさんはBCPについて悩んでいます。理由はBCPが危機ごとに乱立し、現場からはお荷物扱いされているからです。Aさんは、従来と異なるBCPを求めています。このシリーズでは、BCPを「転換」させるアプローチを紹介しています。

ステップ③:まずは前提を確認

前回、ステップ①として「脅威と社会的影響」を、ステップ②では「自社業務への悪影響」を整理しました。これで「何が起きるか」ではなく「起きた時にどうするか」という「タラ型」BCPを策定する土台が整いました。

ステップ③では、業務への悪影響に対して「どう対応するか」を具体的に検討していきます。ここの目的は、業務を止めずに継続するための「実行可能な対応策」を考えることです。

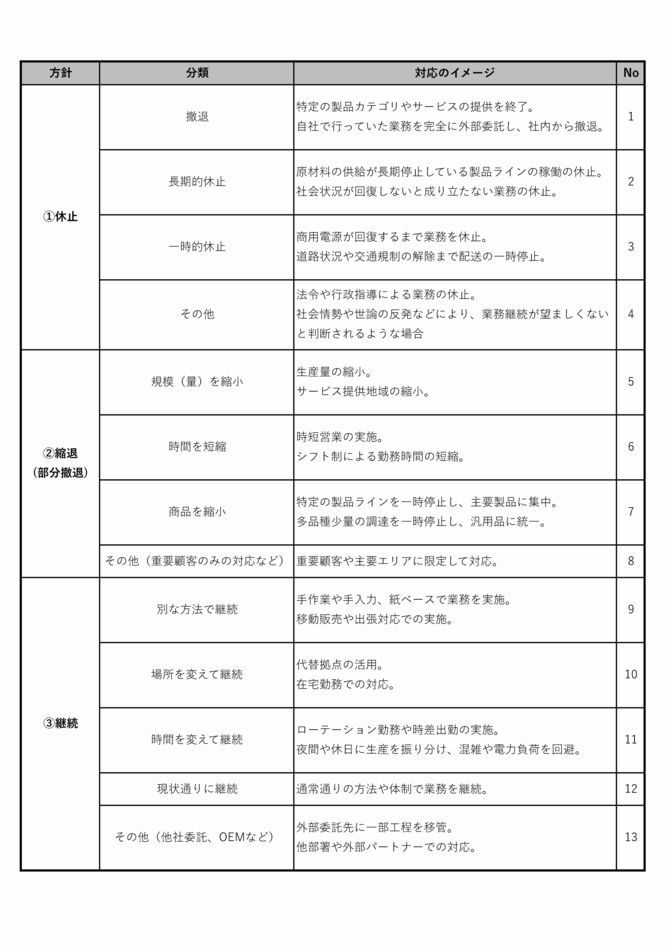

まず、前提として悪影響が発生した場合の対応方針を整理します。私たちは、方針を①休止、②縮退(部分継続)、③継続の3つに分類しました。さらに、それぞれの方針を細分化したのが下記の表になります。

これを参考に、自社への悪影響に対する方針を選択します。業務継続を考えるときには上記の13パターンから、右端の番号でNo.12の「現状通りに継続」を方針として採用したくなるでしょう。しかしながら、固執しすぎると対策の視野が狭くなり、かかるコストも膨大になります。業務の重要度や影響の深刻度、対応可能なリソースによって方針を選択すべきでしょう。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方