2018/11/22

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

多様性を受容すれば避難所運営もスムーズに

国内の過去の災害について、ジェンダー(性別)の視点から見ると、女性はプライバシーや防犯・衛生などの面でより厳しい状況に置かれる傾向にありあります。またライフラインが停止したり、保育場所や学校、介護支援施設の一時的に機能低下してしまうと、家族のケア役割や家の片付けなどは、平常時よりはるかに重労働となります。そのすべての過剰な負担が女性に集中する傾向にあるとのことです。

また避難所運営は主に地域の男性が取りまとめるという傾向がありますよね。女性が運営にあまり入っていない所では、育児・介護・女性に関する配慮が不十分になってしまった傾向も見られました。でも、この、男性に運営が偏ってしまった場合の不利益は、女性だけが受けるわけではありません。

東日本大震災の影響で自殺した人、阪神・淡路大震災の仮設住宅で孤独死した人は、男性の割合が多かったこともわかっています。運営が男性に偏ると、女性やその他の背景を持った人が声をあげにくなります。そうすれば、男性リーダーが、いくら皆に配慮して、身を粉にして頑張ったとしても、まわりから不満がでてきてしまいます。

リーダーは全く悪くなくても、同性にしか言い出しにくい、この条件の人にだったら相談できるという内容が、そもそも存在することを前提にする必要があります。多様性が確保されないと男性にとってもマイナスになることは忘れてはいけない視点だと思います。

もっとも、国内の防災政策も、まったく多様性が配慮されてこなかったわけではありません。阪神・淡路大震災とその後の水害や相次ぐ地震災害を経るなかで、高齢者の直接死・関連死の多さが問題になりました。また、仮設住宅・復興公営住宅での生活の課題も注目されました。そのことから、災害対策に福祉の視点が重要であることが問われるようになりました。

2005年には、新潟中越地震での課題や国際動向を踏まえて、防災対策にジェンダーの視点が入りました。しかし、残念なことに特にジェンダー関しては、十分な対策はおこなわれないまま東日本大震災を迎えてしまい、多くの課題が噴出しまったそうです。

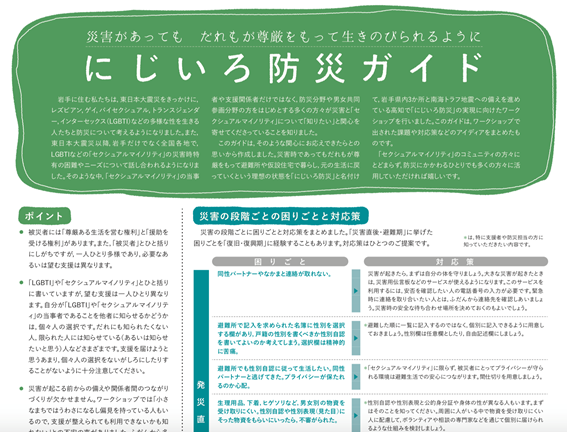

そこから、女性や子どもを支援する動きがこれまで以上に大きく広がりました。また、LGBTの方たちの困難についての認識も広がるきっかけとなりました。

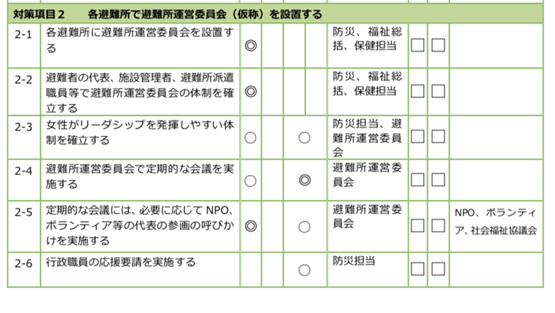

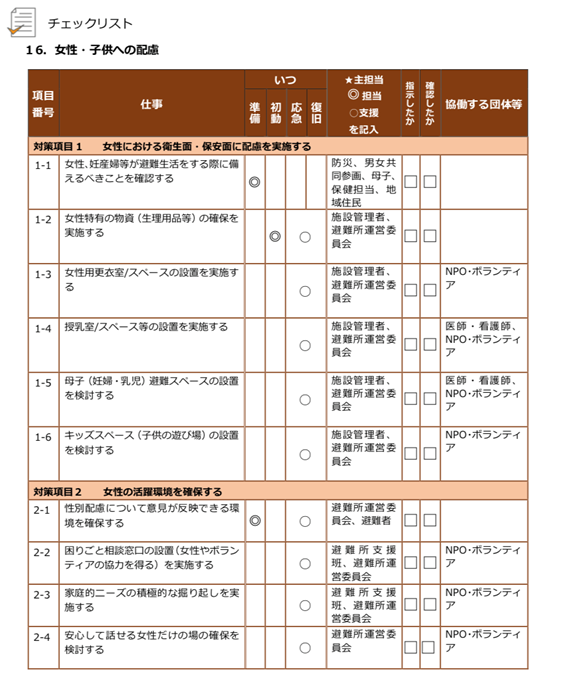

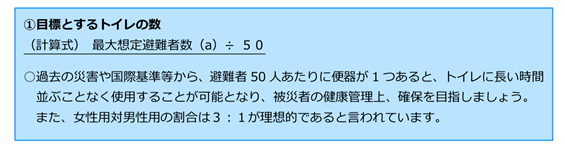

そのような反省や経験も踏まえて2016年に策定された内閣府の「避難所運営ガイドライン」は、被災者支援の質の向上を重視し、スフィア基準も重視することを明記することになったのです。

具体的な取り組み項目とそのための体制について、詳しいチェックリスト方式となっているだけでなく、女性の意見の反映、女性のリーダーシップの発揮といったことも書き込まれました。

以前書いたように、数値そのものがスフィアの最低基準ではありません。けれども、目安として目標数値を掲げることは、特に行政による被災者支援計画を立てるにあたっては重要だと思います。すでに内閣府が数字を示してガイドラインを作った意義は大きいですよね。その上で、一番大切なことは、被災者の人権がきちんとまもられる状況を実現できているかということになります。

(出典:内閣府男女共同参画局 http://www.gender.go.jp/policy/saigai/shishin/pdf/shishin_hinanjyo_checksheet.pdf)

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方