2016/07/29

業種別BCPのあり方

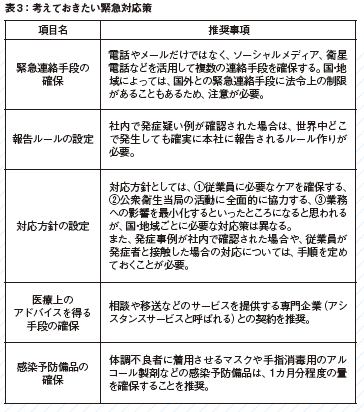

考えておきたい緊急対応策

エボラウイルス疾患の発生は、国際保健規則によれば、当該発生国が世界保健機関に24時間以内に報告しなければならない事態とされており、世界中どこの国においても緊急事態として取り扱われる。国や地域ごとに、法律の求める手続きが異なることから、各事業拠点において当該国・地域の対応方針を確認し、必要な準備を進めることが必要である。考えておきたい5つのポイントを紹介する(表3)。

なお、現在日本では、広範囲に及ぶ深刻な感染の伝播が生じている国からの帰国者に対して、入国後21日の間、1日2回の体温測定、検疫所への結果報告、度以上の発熱38などの体調不良時における検疫所への即時報告が義務付けられているため、企業としては、従業員が流行地域から帰国した場合には、入国時に検疫所職員から受ける指示に従わせることが重要である。

発症者と接触した駐在員への対応

現段階での多くの日本企業の判断として難しいと思われるのは、海外の事業拠点で発症者と接触した駐在員を帰国させてよいかである。症状が出ていれば、おそらく出国そのものが認められない。しかし、症状が出ていないうちは、現状、出国は可能であることが多い。当該国・地域の医療レベルにもよるだろうが、多くの従業員は帰国を希望するものと予想される。

一方、古くからの感染症対策の原則としては、「StayinOnePlace」という言葉がある。つまり、深刻な感染症が発生した場合は、患者をその国・地域に留め、他に感染を拡大させないことが重要だとされている。従業員が接触者としての健康監視の対象になっているにもかかわらず、何ら対策を打たないまま帰国させたとなると、強い非難を受ける可能性が高い。

この点について、一律的な方針を示すことはできない。一民間企業の判断を超える部分もあるため、外務省(領事局政策課)、厚生労働省(健康局結核感染症課)、所管の保健所、エアラインなどと相談しながら判断することになる。

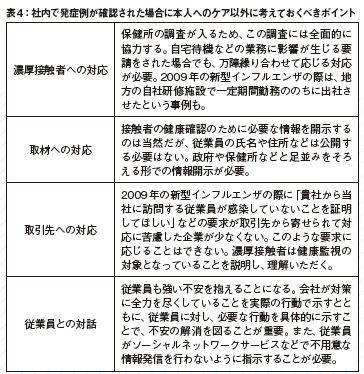

社内で従業員が発症した場合の対応

日本国内で発症が確認された場合は、感染症法に基づく一類感染症として取り扱われ、発症した本人は、特定および第一種感染症指定医療機関に指定された45医療機関が保有する92床のいずれかに移送され、必要な医療が提供されることになる。本人へのケア以外に考えておくべきポイントとして4つ紹介する(表4)。

医療機関が考えておきたい事業継続上の対応

先日、出張で約10カ月間リベリア共和国に滞在後に帰国した沖縄県の60代男性が、帰国後10日目に発熱し、検疫所で保健所に連絡するよう説明を受けていたにもかかわらず、かかりつけの医院を受診した事案が国立感染症研究所から発表されている。

このように、医療機関であれば、たとえ感染症指定医療機関でなかったとしても、エボラウイルス疾患の発症者が来院してしまう可能性は否定できない。日ごろからの発熱患者に対する問診、感染予防対策は、医療機関の事業継続の基礎となる。

また、一旦来院した場合、感染症指定医療機関が受け入れの準備をするまでは、当該医療機関で対応せざるを得ない。他の患者と接触しないで待機できる場所を準備するとともに、待機中の患者への対応は、各医療機関が具体的に決めておく必要があると思われる。

また、感染症指定医療機関においては、エボラウイルス疾患の患者を受け入れる可能性があることを前提に、感染予防対策を入念に考えておく必要がある。この点、1987年にラッサ熱の患者を受け入れた経験を持つ東京都保健医療公社荏原病院は、一種感染症患者受け入れに当たっての手順を具体的に検討した資料を作成しており、一部がインターネット上で確認できる。国の手引書などとあわせて参考にすることをお勧めしたい。加えて、一旦受け入れた後は、一時的に他院への転院希望患者が急増することを前提として、医業収益の悪化に備えた財務上の対策が必要ではないかと考える。

おわりに

国内で次々と新型インフルエンザ発症者が確認されていた2009年5月21日、九州薬害HIV訴訟の原告団弁護団が連名で発表したアピールに以下の一文がある。感染症の流行があるたびに、私が思い起こすようにしている言葉であり、ご紹介しておきたい。

「感染者は、何よりもまず『治療を必要としている患者』として扱われるべきであり、『社会防衛の対象となる感染源』として扱われるべきではありません。感染源としての扱いは、感染者が医療にアクセスすることを妨げ、結果的には感染者の潜伏に繋がります」。

感染症の問題が社会でクローズアップされるたびに、罹患した人間を社会から一旦切り離すことで、社会全体の安全性を確保するべきであり、これが現実的な対応であるとする論者が増え、社会にもその考え方を広く受け入れる土壌がある。しかし、実際には感染、発症した人が医療から遠ざかり、結果として社会により大きなリスクをもたらすのではないかとする警告である。

2002年の急性重症呼吸器症候群(SARS)や2009年の新型インフルエンザの流行時にも企業の対策手法をめぐって人権上の問題指摘があったと聞いている。今回の対応に当たって、このような指摘を受けることがないよう、慎重な検討が望まれる。

(了)

- keyword

- 業種別BCPのあり方

業種別BCPのあり方の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方