2016/09/16

業種別BCPのあり方

印刷業における活用方法

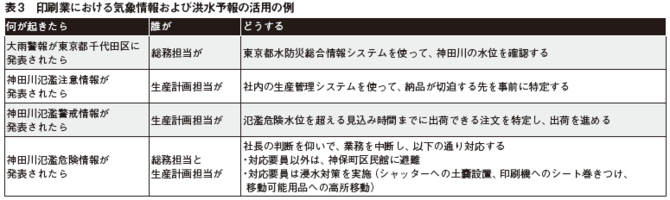

民間の印刷業がこれらの情報を活用する形で対応計画を策定するとして、どのような形が考えられるだろうか。仮に、東京都千代田区西神田周辺にある印刷工場が計画を策定すると仮定して、活用方策を検討した結果を表3として取りまとめた。なお、千代田区西神田は、神田川が氾濫した場合、最大2メートルの浸水が生じる可能性があるとされている。

氾濫危険情報の発表は、氾濫が非常に差し迫った危険となっていることを示している。このような場合は、印刷機をいったんとめ、移動できるものは可能な限り床面から離し、少しでも高いところに移動させることが望ましい。印刷機のポンプ類や配電盤等は移動できるようになっていることが多い。また、紙積み台は可能な限り床面から持ち上げるほうがよい。高所といっても、数十センチ持ち上げるだけで浸水被害抑制効果が期待できる。

水害の場合は、これらの対応を行えるかどうかで、事業継続の前提が大きく変化する。印刷機内部に水が入り込めば、部品の交換が必要になる。紙が濡れれば基本的には廃棄しなければならない。結果として印刷の再開に要する時間が増えることになる。

発災直後の対応

1)地震の場合

印刷工場の操業時間中に地震が発生した場合、まずやらなければならないのは、身の安全の確保と機械の緊急停止である。緊急に胴抜きを行い、印刷機への被害を最小にとどめることが重要である。輪転機の場合、停電が発生すると紙が切れ、機械の回転部に巻きつくなどして大きな損傷が生じることがある。

揺れが収まった段階で、工場内で勤務者の点呼をする。停電により、暗い状態であれば、懐中電灯が必要である。このような使い方を想定すると、倉庫に保管された懐中電灯では使用できない。すぐ手の届く場所に置いておかなければ、避難すらおぼつかない事態が生じる。

安否を確認した後は、電気配線を確認する。1カ所でも配線に損傷、断線などの懸念があるのであれば、単に印刷機器の電源を落とすのではなく、キュービクルから電源を落とす。破損した配線に電気が流れれば、感電や火災の原因となる。地震発生直後に、印刷工場で火災が発生した場合は被害が大きくなりがちである。

次に、印刷機器にズレが生じているかを確認する。ズレが生じている場合は、印刷機器メーカーに連絡を取り、サービススタッフの到着を待つべきである。理由は以下のとおりである。

実は、東日本大震災においても、業界団体の発災直後の取りまとめによれば、山形県内の印刷会社での被害は報告されていなかった。しかし、その後山形県内の印刷会社で発生した印刷機のトラブルは、実は地震の揺れが原因だったことが後でわかっている。発災直後は被害なしと報告した印刷会社の中には、実は被災事例があったのである。機械の異常を確認するための仕組みや、どこを点検すべきというポイントが明確になっていないと、このような事態が起きやすい。前号で紹介した印刷機のずれが生じた場合にわかるような仕組みを事前に導入しておくことで、迅速に被害を確認できるようになる。

何も問題がないように見える場合でも、印刷機の中に工具などが落ちていることもある。いったん印刷機の手回しハンドルを使用して、ゆっくり回転させる。これでスムーズに動くようであれば、電気の供給再開後に低速運転から徐々にスピードを上げ、高速回転が可能かを確認しつつ、電流の変化も確認する。これで問題が無ければ、印刷の再開に向けた作業を始められることになる。

2)水害の場合

機械や電気系統が冠水したかどうかを確認する。冠水していなければ、地震の場合の手順を参考に、被害を確認する。冠水した場合は、電気の供給をキュービクルから切断する。電気設備を資格者以外が触ると、致死的な労災事故となる可能性が高いため、絶対に避ける。どこまで浸水したかは、浸水痕として残るが、具体的な数字(例:床面から15センチまで浸水)として把握したうえで、印刷機器メーカーに連絡を取る。 冠水が生じた場合は、メーカーのサービススタッフの来社を待つ間にやっておくべきことがある。まず、極力冠水した部分の汚泥を水で洗い流す。取り外せるものはすべていったん取り外し、水で洗い、乾燥させる。オイルタンクが冠水した場合は、オイルを抜く。印刷機器メーカーK社では、タンク内に水が入っている可能性があることから、ドレーンポートから油抜きを行うよう呼びかけている(注1)。

その後は、被災した部分を可能な限り通気する状態にして、乾燥させながら、サービススタッフの到着を待つことになる。

- keyword

- 業種別BCPのあり方

業種別BCPのあり方の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方