2019/07/25

企業をむしばむリスクとその対策

□対策:あらかじめ発生を想定し準備しておく

繰り返しになりますが、第三者からの犯罪行為によるリスクは、あらかじめ発生することを想定し、その対応を事前に準備しておくことが重要です。事件が起きた際、担当者や経営トップが「そのようなことは起こるはずがない」などと考え、事実関係の把握を怠り無責任な発言をすることや、警察沙汰を恐れるあまり情報開示や対応のタイミングを誤ると、発生した事件そのものではなく、企業の対応自体が非難の的になってしまいます。そうなると長年かけて築いた信頼も一瞬のうちに崩壊すると同時に、昨今ではその不名誉なレッテルがインターネット、SNS上に長期間残り続け、長きにわたって企業イメージを損なうことにつながってしまいます。

具体的には、現場の担当者から経営トップへの情報伝達方法や伝達基準といった「エスカレーションルート」の決定と、社内での情報共有手段を決めておく必要があります。

また、原因の究明や現状把握などを誰が指令し、誰がやるのか、といった役割分担も決めておかなければなりません。同時に、その担当者不在の際の代行者も決定しておくべきです。

さらに、危機に対応するための組織としての「対応方針」も決定も必要になりますが、その際には、どんな二次的被害が考えられるのか?を想定して決定する必要があります。どのような二次的被害が起き得るかを想定するためには、過去に起きた他社事例の情報収集は欠かせません。そして「これがうちの会社で起こったら…」という自社への当てはめを行っておく必要もあります。

危機対応に当たっての組織としての「公式見解」も忘れないようにしましょう。公式見解はそれを外部のステークホルダー(マスコミを含む)に公表するときは「プレスリリース」になるものですが、同時に全社員にも通達しておきます。事件発生直後から、社内では正誤の情報が錯綜(さくそう)することが予想されます。また、マスコミの対応窓口を社内で一元化したとしても、事件の当事者となった際には、社員一人一人が会社の代表として世間から見られてしまうことも多いため、社員への正確な情報提供は欠かせないものとなります。社員への説明はできる限りマスコミ発表に先立ち最優先で行いましょう。社員へはプレスリリースの内容の他、以下も通達します。

① マスコミ対応窓口の連絡先を伝え、取材を受けた際にはそちらに問い合わせてほしい旨を通達する

② マスコミ以外の外部の人(家族や友人など)からの質問に対して、何をどこまで話してよいかについて

公式見解を社員に通達することで、●社内の混乱、社員の動揺を抑える、●あらぬ誤報を生じさせない、●会社の危機管理の姿勢を疑われない、といった効果があります。

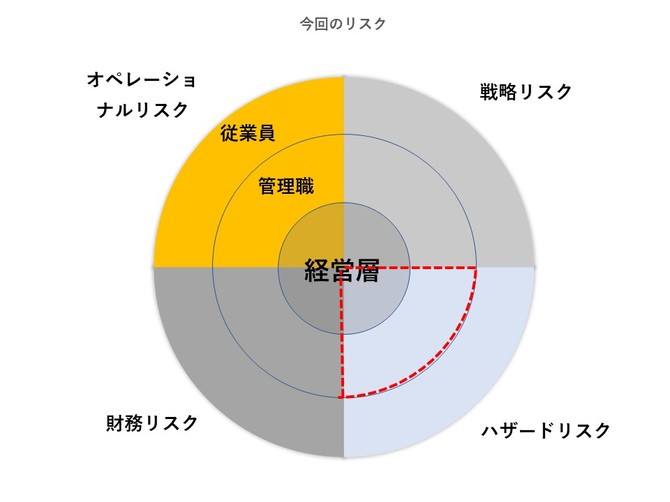

今回のリスク:主に経営層・管理職が注意すべきハザードリスク

(了)

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方