2015/07/10

C+Bousai vol3

地区防災計画モデル地区フォーラム

三木地区自主防災活動のポイントは、まず、「防災活動はまちづくり活動の評価である」ということ。まちづくりは、人と人とのコミュニケーションをどう高めていくかということ。そのことがやはり防災にもかかわってくるということで、快適なまちづくりの推進は、防災活動にも機能する。2 番目は、役員が替わるごとに変わるのではなく、ぶれない継続的な活動を支えていくということ。そのためには、防災士・防災リーダーをどう育て、どのようにその地区の中に位置づけるかが重要になる。最も大切なのが、市の防災担当官。防災講習会は、自分の命を守るために大事なことである。その道のプロなどが各地区の住民にアドバイスするなどして「いのちの道マップ」づくりを行っている。

3つ目は、これは最も大事にしていることだが、「無理をしない」。要するに誰かが企画を立ててそれに合わせるというのではなく、みんなで考えて、みんなで一斉に逃げようと。東日本大震災の教訓というのは、あの衝撃的なイメージをどう自分たちが共有できるかが最も大事なことだと思う。そのためにも、やはり無理をしないでみんなで避難行動をしながら、考え方の共有、共感をしなくてはいけない。具体的には、全住民が加賀市の防災訓練に合わせて一斉に逃げていくという活動をやっている。世帯数をはるかに超える人間が一緒に逃げる。その後アンケートをとり、結果を公表する。それをもとに計画を改善していく。避難訓練は計画の検証の場でもある。市防災コミュニティースクールという活動もあり、子どもが地域の人たちと避難訓練をしている。

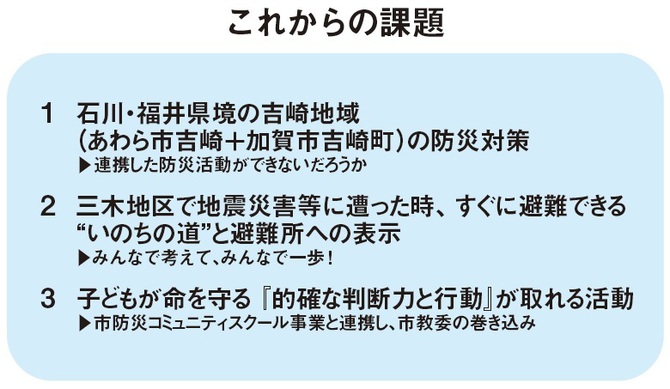

これからの課題は3つ。まずは、石川県と福井県境にある吉崎地域は、福井県あわら市吉崎と石川県加賀市吉崎町から構成されている。今回、県境を越えたハザードマップも作成されたが、今後はこのマップを生かした合同訓練を実現したい。

C+Bousai vol3の他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方