2016/10/04

誌面情報 vol57

巻頭インタビュー

Q10.S-PDCASサイクルとはどのようなものでしょうか?

いわゆる一般的なPDCAサイクルではありますが、最初のSはStrategy(方略)で最後のSはShare(共有)です。つまり、最初にさまざまなリスクの中でも何を優先するのか検討し、それを一気にやるのではなく、中期で達成していくような明確な方略を立てていただきたいということ。そして、当該学校だけで活動を閉じるのではなく、家庭や地域に対して成果を発信するとともに近隣の学校にも発信

してもらう、こうした共有(Share)が必要になるということです。家庭や地域が参加してくれることによって、参加した方々は学校の安全に対しての意識を持ってくれるはずです。

Q11.学校独自の安全として生活安全、交通安全、災害安全としていますがこの意味は?

生活安全には防犯、下校時の安全も含まれます。それから子供たちの学校でのケガの予防です。交通安全は従来からの道路横断が中心ですが、近年は加害者になる事例の対策も必要です。中学生、高校生が加害者となって死亡事故を発生させることもあります。災害安全は地震、火災の対応です。

このほか法律への対応として、点検については、各施設において遅滞なく実施しなければならないことが学校保健安全法に規定されていますし、29条には危機等発生時の対処要領の作成が規定されています。危機管理マニュアルを作れということです。災害安全に関しては地震、火災、台風のほか、洪水、大雪、停電も対象になります。より具体的な対策を考慮したマニュアルが必要だということです。

Q12.すべてを一気にやることは難しいですね。

全部一斉に始める必要はありません。例えば、最初は生活安全から始めてもらって、4年目から災害安全、6年目から交通安全というように段階的に広げていってもらえばいいと考えています。ですから中期計画が必要なのです。最初1年間のPDCAが動けば、あとは継続されていくはずなので、認証もすぐに渡すのではなく、取り組み開始から1年が経った時点で行います。

Q13.これまでにどのような学校が?

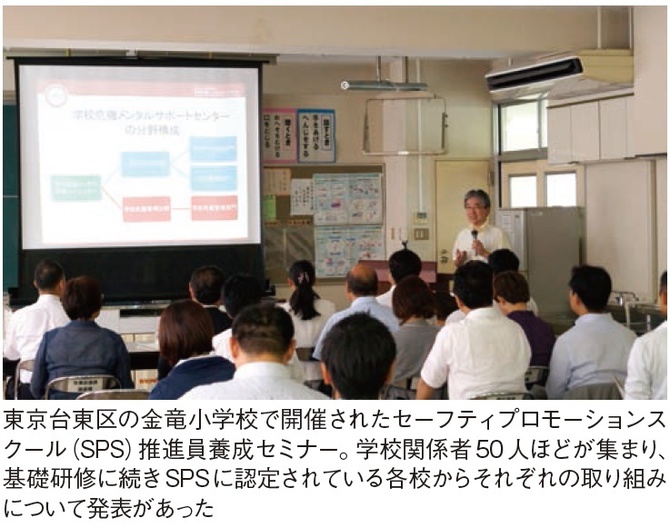

2014年11月に、学校危機メンタルサポートセンター内に、この認証を運用していく日本セーフティ・プロモーション・スクール協議会を設立し、2015年3月に池田小学校と池田中学校、それから東京都の台東区立金竜小学校の3校をモデル校として認証しました。今年3月には京都市立養徳小学校を認定し、このほか現在国内8校園、海外3校で正式に取り組みが始まり、その他多くの学校で認証に向け

た検討が始まっています。この取り組みは、政府からも有意義だと評価をいただき、今年から文科省の重点事業の1つに位置付けてもらいました。

Q14.これからの施設の危機管理のあり方についてどのようにお考えですか?

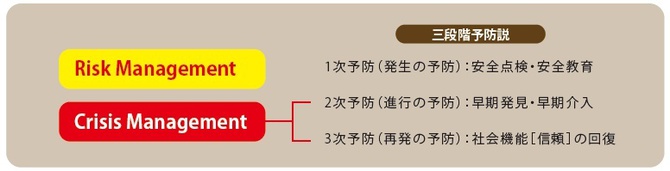

学校危機管理という観点から言えば、「三段階予防説」で考えています。1次予防は「発生の予防」で安全点検や安全教育であり、事件・事故の発生を予知・予測して必要な対策を講じるリスクマネジメントで、2次予防の「進行の予防」と3次予防の「再発の予防」は、不測の事態の発生に対して組織などが被るダメージを最小限に抑えるというクライシスマネジメントです。

誌面情報 vol57の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方