2016/10/11

誌面情報 vol57

危機管理の盲点となるメンタルヘルス

Q1.うつ病を発症し従業員の就業が困難になったり、自殺に至り遺族が損害賠償を請求するケースが増え、メンタルヘルス対策が急務となっています。

大企業は1990年代からメンタルヘルス対策に取り組んできましたが、一般的な企業まで広がり始めたのはここ10年ほどのことです。企業にとってショッキングなのは従業員のうつ病や自殺が労災認定されること。

労災といえば建設現場の事故をすぐにイメージすると思いますが、時代とともに新たなリスクが見い出されます。脳卒中や心筋梗塞などが原因となる過労死が労災として認められるようになり、そしてメンタルヘルスが加わりました。

メンタルヘルスの分野で有名なのが電通事件です。過重労働が続き、うつ病になり自殺した従業員の遺族が訴え、最高裁が差し戻して電通が1億6800万円を支払うことで和解しました。1億円を超える賠償を求める訴訟は少なくありません。

また、表に出なくともメンタルヘルスに不調をきたした従業員と紛争になり、雇用の保障や多額の金銭を求められるケースはたくさんあります。

Q2.メンタルヘルスを病む人が増えているのでしょうか?

人を就労させることによるリスクをまとめて労務リスクと呼んでいます。この労務リスクは近年増大し、例えば労災の申請数と認定数のどちらも増えていることも、その表れです。

厚労省の発表では精神障害での労災申請件数が昨年度はとうとう1500件を超えました。労務リスクのマネジメントに失敗すると経営は大打撃を受けます。風評被害から株価の下落や採用困難に陥るなど、会社そのものが傾くことすら起こり得ます。

Q3.なぜメンタル不調にかかわるトラブルや訴訟が増えているのでしょうか?

社会構造の変化が大きく関与しています。以前は年功序列だった人事制度が成果主義になり、長期雇用や報酬で報われず、そこで心身を壊してしまったなら労働者と会社のつきあい方は変化せざるを得ません。

だから労働者は権利を行使するわけです。この流れは、ある意味グローバル化やダイバーシティの代償とも言え、企業は避けて通ることはできないでしょう。

Q4.メンタルヘルス対策のポイントを教えてください。

大企業がリードするかたちで進んでいるメンタルヘルス対策ですが、中小企業ではまだまだ。従業員数で見ると1000人から3000人程度の中堅企業で対策に手がつけられ始めた状況です。

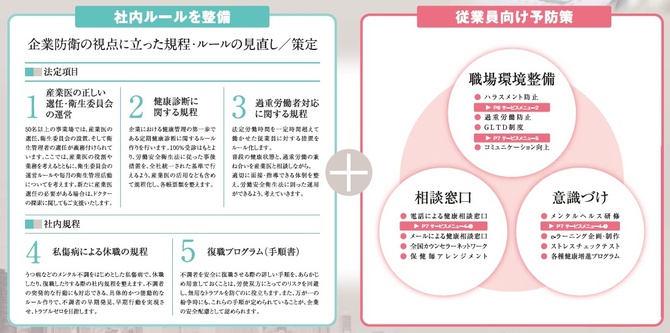

当社では、企業がメンタルヘルス対策を行う際の体制構築や、社内規程(ルール)などの策定支援を行っており、うつ病の予防や、従業員向けのカウンセリングを提供する、いわゆるEAP(Employee Assistance Program:従業員支援プログラム)を展開する事業者とは一線を画しております。

企業防衛の視点に立ったメンタルヘルス対策の専門家として、人事部門の負担軽減や、万が一の労使トラブルから企業を守るお手伝いをしております。

支援の一例として、不調者の取り扱いルールの策定が挙げられます。現場の管理職が不調者を発見してからの行動マニュアルを作り、それが人事部に伝えられてからのフローチャートも用意します。

規程では医師の診断書提出や産業医面談を必須にしておき、それに伴う帳票類も用意する、といった感じです。ルールを整備して帳票を作り、誰が行っても同じようにできる仕組みを作る…ややISOに似た側面がありますね

メンタルヘルス対策というと、非常にデリケートな業務と思われがちですが、定型化することで属人化を防ぎ、ミスが起こりにくくします。ルールや仕組みがなければ、上司と部下の間でトラブルになることもあり、スムーズに対応できません。上司もストレスを抱えるだけです。また、不調者を放置すれば、同僚の負担も増え、悪影響は取引先や顧客など、周辺にも広がっていきます。

誌面情報 vol57の他の記事

- 特集2 石綿を無害化固めて封じ込める

- 災害時に解体現場で露呈軽視される3建材

- 特集3 徹底解説 CBRN 身近にある危険

- 危機管理の盲点となるメンタルヘルス1億円以上の賠償請求も

- 熊本地震と被災地のリーガル・ニーズ

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方