2019/12/17

本気で実践する災害食

積雪の状況と生活実態のずれ

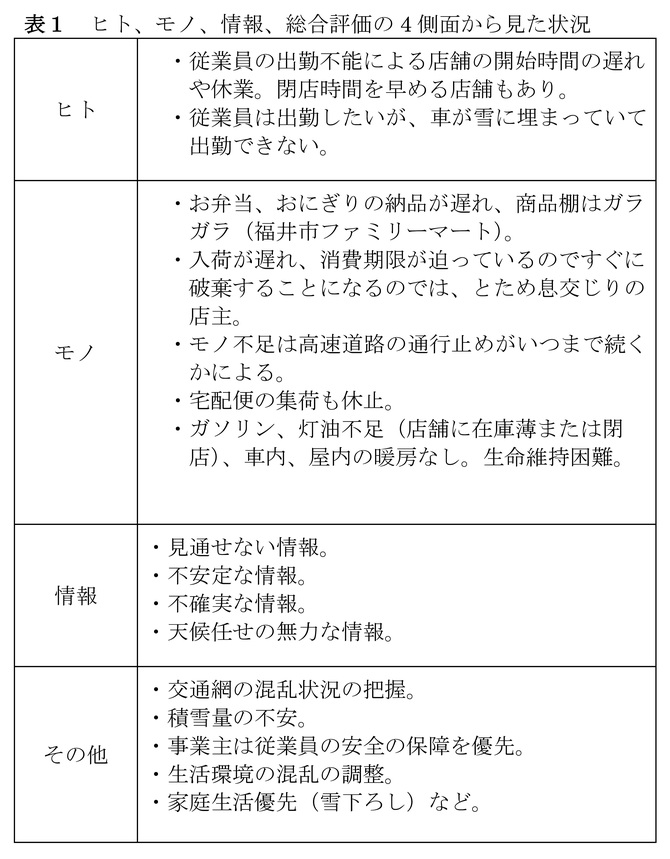

生活物資不足(食関連店舗事情)による困窮と混乱(2.7.14 社会)1)の記事を参考に、住民生活に関わる問題点を以下にまとめました(表1)。

問題点を要約しますと、「ヒト」については、家の外に出られず、仕事にも行けないことから、不安やストレスが募り、仕事へ行けない。「モノ」については、交通手段がなく移動ができず、「情報」については、不明なものが多く、遅い。結果として、家にいるしかなく、収入が途絶え、経済的な損失まで大きくなったことが考えられます。

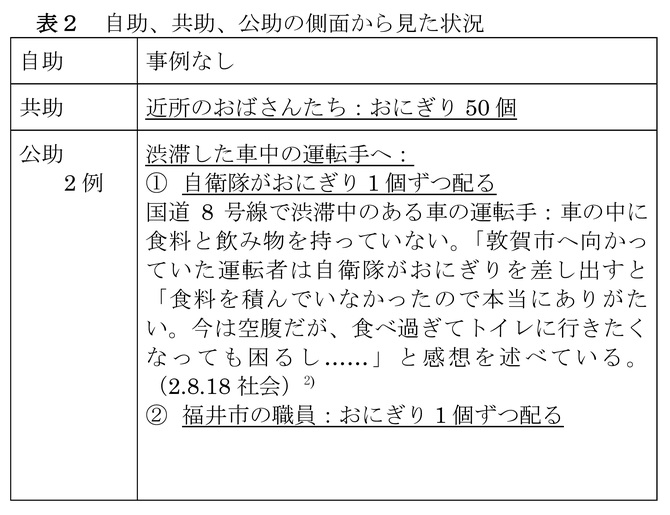

こうした問題に対する、自助、共助、公助の3側面からの行動をまとめました(表2)。

見てお分かりになるように、「自助」としては、自力の限界を超えていて手出しができない状況です。八方ふさがり。除雪しなければ何ごとも始まりません。

「共助」に関しては、他人の面倒を見る余裕がなく、ほぼ不能。小規模範囲ではできますが限界があります。さらに「公助」としては、人手不足や積雪で歩けないことから、備蓄食品の配布などはほぼできない状態となります。つまり、共助や公助が限界となる状況では、事前の備蓄を強化することが何より重要になります。

福井雪害が人々に与えた損害は有形、無形を含めて想定外に大きなものでした。

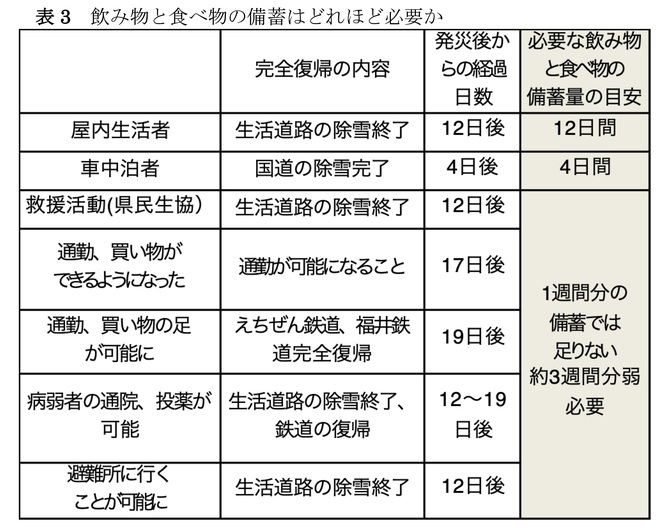

飲み物、食べ物の備蓄が少なかったことは地元紙の紙面からも読み取れます。大雪が積もり始めて生活が復帰するまでの約19日間、住民は節約と我慢で耐えていました。背景には広域雪害への油断があったのでしょう。飲み物と食べ物の備蓄と自立の心がけが普段からあれば、不安の多くは解消されたかもしれません。特に災害弱者(病気、障がいのある人々)は普段の生活を維持するために、特に入念な備蓄を各自心がけることが大切です。

一般に浸透している「備蓄は3日間」という空虚な絵空事は今回の雪害では通用しませんでした。備蓄は居住空間、車内、公共施設(例えば宿泊施設)においてそれぞれ必要であることが判明したのです。自助と自立の精神を常に持ち合わせることこそが、最重要であることを教訓として学びたいものです。また、こうした雪害の背景には住民の高齢化、車依存、福井市郊外へのベッドタウン化・相反する集中化が挙げられます。

1 福井新聞 2018年2月7日1面【2版】14社会、15社会【2版】2福井ワイド.すべて取材班.

2 福井新聞 2018年2月8日1面 18社会、19社会、3福井ワイド

(了)

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方