【寄稿】日本の感染は拡大するか?

新型コロナウイルス「COVID-19」の感染防止戦略

秋月 雅史

1963年7月生まれ。1989年日本アイ・ビー・エム入社。IT業界で災害対策システム・無停止システムの構築、セキュリティ体制構築などの経験を積み、2011年から「想定外の起こらないBCP」を提唱。その概念を更に推し進めて、2013年からはCOPを活用した「危機管理の自動化」を提唱し、企業向けBCPコンサルティングを行っている。

2020/02/19

WITHコロナのBCP

秋月 雅史

1963年7月生まれ。1989年日本アイ・ビー・エム入社。IT業界で災害対策システム・無停止システムの構築、セキュリティ体制構築などの経験を積み、2011年から「想定外の起こらないBCP」を提唱。その概念を更に推し進めて、2013年からはCOPを活用した「危機管理の自動化」を提唱し、企業向けBCPコンサルティングを行っている。

次々と新型コロナウイルス(以下WHO正式名称である「COVID-19」と記述)の感染例・死亡例が出たので筆者も情報収集に忙殺されています。報道が過熱していて読者のみなさまも不安を覚えていると思いますが、特徴的なパターンが見えてきたので、現時点でのCOVID-19の防御戦略がほぼ立てられるのではないかと考えています。そこで現時点での感染状況を踏まえて、COVID-19の感染防止戦略をお伝えします。

まず現時点でわかっているCOVID-19の感染の特徴を整理します。

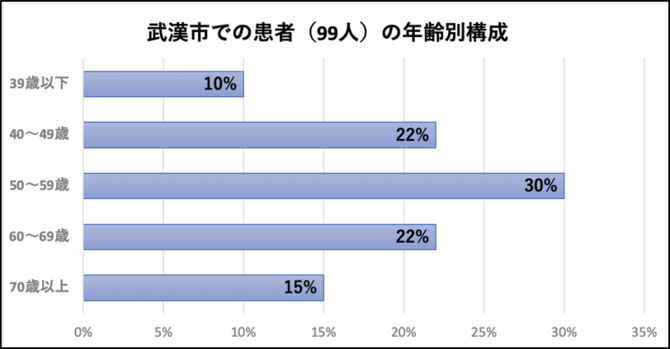

特に50歳以上に患者が多いようです。

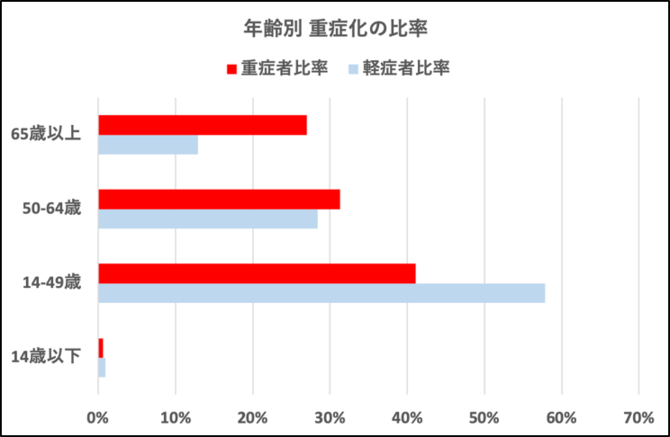

49歳以下は比較的軽症で済みますが、50歳以上は半数以上が重症化しています。もっともこれは基礎疾患と呼ばれる高齢者特有の持病が影響している可能性が高いです。

この場合の基礎疾患とは、糖尿病・慢性肺疾患・慢性心疾患・免疫不全を表します。

オックスフォード大学出版局に掲載された論文“reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus”によれば、R0(Rノート)と呼ばれる感染症の伝染しやすさ(1人の患者から何人に伝染するか?)の指標は3.28であり、WHOの推定値である1.4-2.5を上回っているとしています。

また査読前の論文ではありますが、イタリアとギリシアの研究者が発表した数値では5.5を超えるとしています。

米国CDC幹部も感染しやすさについてはネットニュースで警告を発しており、いずれにしてもインフルエンザ並み(R0=1.4-4)の感染力があるものとして警戒したほうがよさそうです。

これについては論文等が見つからないのですが、たいへんな勢いで感染が広まっていることについて「医者にも罹らない陽性の軽症者・無症状者が多いのではないか」との感染症専門家のコメントがいくつか記事になっています。

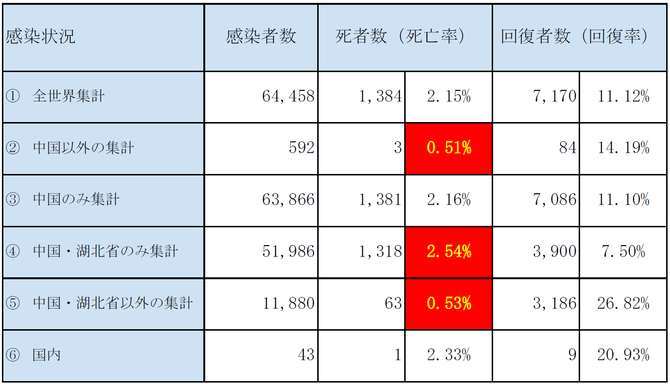

湖北省以外の死亡率は0.5%(1,000人の罹患者のうち5人前後)に収束しつつあります。季節性インフルエンザの推定死亡率0.1%に比べると5倍に達していると見ることもできます。

14歳以下にはほとんど罹患者がいないようです。理由はわかっていません。また妊婦を調査した結果、産まれた子供への垂直感染は今までのところ発見されていません。

WITHコロナのBCP の他の記事

おすすめ記事

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方