2012/11/25

誌面情報 vol34

帰宅困難者対策における避難誘導のポイントを、警視庁警備部災害対策課の 唐澤肇・管理官と小山慎・地域防災係長に聞いた。

■来訪者を守る!

まず、ハード面の対策として、建物の耐震化や本棚・ロッカーの転倒防止をしっかりすることが前提となります。当然ですが、人を留めおくためには、安全な場所がなくてはいけません。

そして備蓄。首都直下地震帰宅困難者等対策協議会の最終報告書でも示されていますが、飲食料なら従業員にプラスして、できれば来訪者分を備蓄すること。量的評価の問題もありますが、協議会の最終報告書では10%程度を検討することを推奨しています。また、懐中電灯や簡易トイレ、医薬品など、それぞれ必要に応じ備蓄をしておくことが大切です。

■誘導員であることがわかる身支度

誘導員の数は、多ければ多いほどいいですが、従業員数にも限りがありますし、建物の中に留めおくのか、外の避難場所に誘導するのか、その時の状況によっても必要人数は変わってきます。また、朝なのか、昼なのか、夜なのか時間帯によっても、来訪者の数が違いますから、臨機応変に対応するということを頭に入れておいたほうがいいでしょう。

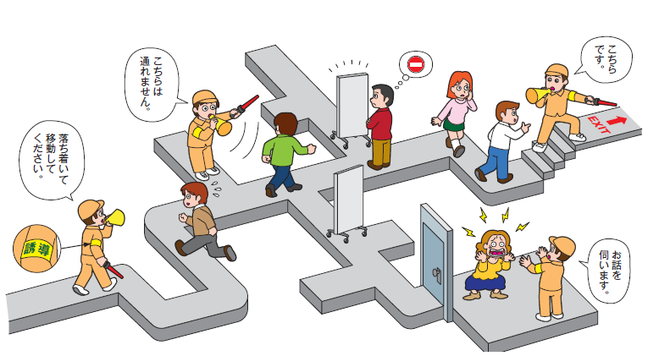

できれば、誘導する際の先頭と後ろに一人ずつ、あとは出口や、廊下の分岐点などに配置できれば理想です。

大切なことは誘導員だと明確にわかるような支度をすること。腕章を付けるのでもいいでしょう。「ここは危ないですから外に避難しましょう」と、リーダー的な人が言うのか、一般の人が言うのでは、説得力がまったく異なります。

■大きな声とジェスチャーで落ち着いて

誘導のポイントは、移動することによるメリットを明確に伝えることです。ここよりも安全だとか、快適であるとか。メリットが伝わらないと、逆に反感を抱かせてしまいます。

一時的には、笛で注目させることも効果があるかもしれませんが、乱用すると、不安をあおって、動揺させてしまうので、使い方には気を付ける必要があります。

基本は、肉声で、落ち着いて、大きな声と大きなジェスチャー(身振り)で明確に伝えること。これが、避難者を落ち着かせる上で大切なこととなります。

有効な道具は、メガホンや誘導灯など。それからパーテーションは、導線を作るのに有効です。自然に「こっちには行けない」という心理が働きます。

群衆の中で、一人だけ騒ぎ立てるような人が出たときは、そのままにしておくと群集心理で誘発される人も出てくる可能性がありますから、できれば少し隔離して、別室かパーテーションで囲んだ場所でマンツーマンで対応にあたることなども想定しておいた方がいいかもしれません。その際には、その人の話をできるだけしっかりと聞いてあげることが落ち着かせるための処方箋になります。

■必要な情報を伝える

帰宅困難者が一番欲しい情報というのは家族の安否であったり、外の様子、特に交通機関の運行状況などです。固定電話や、携帯の充電器具などがあれば、避難者にとってはありがたいかもしれません。外の状況や交通機関の情報などをできるだけ適切に伝えていくことが求められます。いろいろな事態を想定して、あらかじめ文章のパターンなどを用意してみてはどうでしょうか。

施設によっては、キャパシティを上回って、人が受け入れられない状況になることも考えられます。その際にも、ただ遮断して入館を断るのではなく、どこに避難所があるのかなどの情報を丁寧に示せば、避難者の感情を落ち着かせる効果が期待できるかもしれません。

■とにかく訓練で回数をこなす

最も重要なのは訓練です。計画の読み合わせや、規模が小さくても実際に模擬演習してみるなど回数をこなして、マニュアルを見なくて行動できるまで練度を高めていく。例えば、建物が使えなくなったことを想定して、一時避難所のような場所まで安全を確認しながら実際に歩いてみるのもいいでしょう。

それから、実際に被災した際は誘導員と決めておいた担当者が負傷してしまったり、あるいは避難期間が長期化することも考えられるわけですから、一人ではなく、誰でも誘導にあたれるように教育して訓練しておいたほうがいいと思われます。

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方