2012/11/25

誌面情報 vol34

東日本大震災における中小企業のBCP

東日本大震災では、中小企業の中にもBCPを発動することで、早期に事業復旧を果たした会社がある。これらの企業に共通して言えることは、本社、あるいは主要工場が使えなくなった場合を想定し、代替となる拠点や手法を考えていたことだ。

宮城県名取市の廃油リサイクル業者「オイルプラントナトリ」は、東日本大震災で津波により工場が壊滅的な被害を受けながらも、BCPを策定していたことで被災1週間後から事業を再開させた。継続すべき中核事業を明確にしておいたことや、万が一工場が使えなくなった場合に備えて協力会社と常に連携できる体制を整えていたことなどが奏功した。

東日本大震災では、陸に打ち上げられた船や被災したガソリンスタンドから重油類を回収することが急務とされ、また、重油メーカーの被災によりバージンオイルの供給も途絶えたことから、リサイクル業者は各業種のサプライチェーンを支える大きな役割を果たした。同社は、早期事業の再開により、金融機関から安心して資金融資をしてもらい、取引先などからの評価も高まり、被災後、工場が完全復旧しない中でも被災前より売り上げを伸ばした。

仙台市若林区にある中小企業の建設業者「皆成建設」は、本社が被災して使えない状況になりながらも、BCPに基づき、屋外テントを立て事業を継続させた。津波による直接の被害は受けなかったが、10メートルを超える津波も想定して事前対策を講じていたことから、事業継続に必要な発電機や、TV、ラジオ、PCをはじめ、机や椅子、ストーブ、石油なども備蓄していた。

神奈川県横浜市のメッキ業者「大協製作所」は、東日本大震災で工場が稼動できなくなった福島県郡山市の同業者に対し、同社の福島工場で代替生産を行い、事業の再開を助けた。 同社は、神奈川県メッキ工業組合の一員であり、

同組合に加盟する企業が被災した場合は、物資の提供(日用品、資材等)や復旧作業員の派遣をはじめ、組合員間で代替生産を行う協定を平成21年9月に締結していた。

ほかにもBCPを発動することで被災を乗り越えた中小企業の事例は、何社か報告されている。

■現状の策定率は10%未満?

震災後も普及進まず

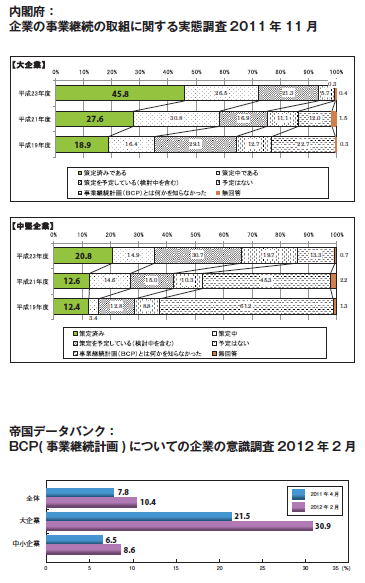

中小企業のBCPの必要性が認知されながらも、現状の普及率はそれほど高くはない。内閣府が平成23年11月に行った「企業の事業継続の取組に関する実態調査」によると、中堅企業でBCPの策定済の企業は、平成19年度が12.4%、平成20年度が12.6%なのに対し、平成23年度には20.8%とほぼ倍増した。東日本大震災を契機として意識が高まったものと推測されるが、大企業(平成23年度策定済は45.8%)と比べると半分以下にとどまる。

また、民間の調査機関である帝国データバンクが2012年2月に行った調査によると、BCPを策定している企業は大企業・中小企業をあわせて全体で10.4%で、このうち中小企業の策定率は8.6%と、内閣府の調査とは大きな開きがある。これは、内閣府の調査は、大企業・中堅企業が中心だったのに対し、帝国データバンクは中小企業が中心で母集団が違っていたことや、内閣府は、政府の地震防災戦略にもとづき、首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関するエリアを対象に調査をしていることなどが要因として推測されるが、いずれにしても中小企業においては十分に普及が進んでいる状況とはいえない。

帝国データバンクでは、2011年の4月にも同様のBCPの取組状況の調査をしており、この時点ではBCPを策定していなかった企業のうち25%が東日本大震災を受けて「今後新たにBCPを策定する・見直す」と回答していたが、1年後の調査で中小企業のBCPの策定率は2.1%上昇するにとどまった。このことは、いかに中小企業へのBCP普及が難しいかを物語っている。

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方