2020/04/02

企業をむしばむリスクとその対策

□対策のポイント:さらなる分析を行う

リスクマネジメントプロセスの中に「リスクアセスメント」があります。リスクアセスメントとは、「リスクの特定=企業の目的達成を阻害する、または妨害する可能性あるリスクを発見し、認識し、記述すること」「リスクの分析=リスクのレベルを含め、リスクの性質および特徴を理解すること」「リスクの評価=リスク対応をする、またはしない、対応する場合の選択肢、さらなる分析を行う、などを決定すること」の一連のプロセスを言います。

ここの「リスク分析」や「リスク評価」内の「さらなる分析」に当たって、気を付けたいのは「何を分析するのか?」をよく理解しておくことです。

リスク分析として有名な手法に「なぜなぜ分析」があります。リスクの発生に対して「なぜそれが起こってしまったのか?」を分析し、それを繰り返し行うことによって真の原因を追究していく手法です。この手法はトヨタ自動車が発祥であるため「トヨタ式なぜなぜ分析」や、「なぜ?」を5回繰り返して真の原因を追究することが望ましいとされていることから「なぜなぜ5回」とも言われます。ただし、「なぜ?」は何を問うのか、をよく理解していないと【なぜ?】「機密情報の取り扱いに対しての注意や意識が低い」→【対策】「機密情報の取り扱いに関する社員教育の徹底」として事例のような結果になってしまいます。

リスク分析やリスク評価~さらなる分析~の際に気を付けたいのは「『管理システムの欠陥』がどこにあったためにリスクが発生したのか(し得るのか)?」の視点です。

事例の場合の「なぜ?」は、「なぜ情報漏洩が発生したのか?」を追求していく過程で「どの管理システムに欠陥があるために情報漏洩した(し得る)のか?」を追求しなければなりません。分析のどこかの段階で「なぜデータの持ち出しが必須な業務環境であるにもかかわらず、セキュリティーの甘い状態での持ち出しが可能であったのか?」という「なぜ」に行き着く必要があります。そこで「アクセス制御されていないパソコンが持ち出せる」や「機能制限のないUSBメモリーが使用できる状態になっている」という管理システムの欠陥を探し出さなければ「真の原因」とはなり得ず、再発防止や予防措置にはならないのです。

事例の場合には、例えば「持ち出し用のパソコンをシンクライアント化する」「指紋認証やデータ暗号化USBメモリーを導入し、このUSB以外は使用不可にする仕組みを導入する」といったものが、対策として考えられます。

リスク分析やリスク評価に当たっては、この「管理システムの欠陥」を探していく作業を行わないと、BさんやCさん以外の人間が同じ原因で紛失・盗難に遭い、A社ではまたいつか情報漏えい事故が再発してしまうのです。

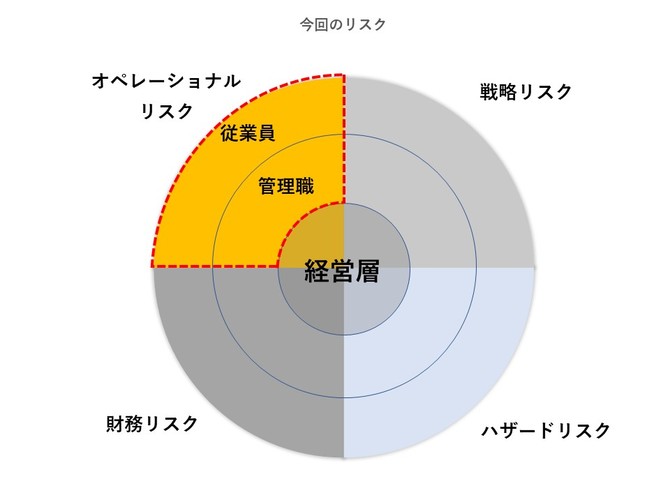

今回のテーマ:「内部リスク」「管理職・一般社員」

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方