2020/07/20

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

目安が具体的でわかりやすい

でも、残念なことに、そうやって2つの想定を並べてみたところで、あまり読まれていない気もします。ハザードマップで自分の住所がどんな色になっているのかだけを見て、「白」や「薄い色」だから安心!なんて誤解している人が結構いると思っています。防災レクチャーをしていても想定を気にしたことがなかったという人がほとんどです。

葛飾区のハザードマップは想定の数字がちゃんと書いています。

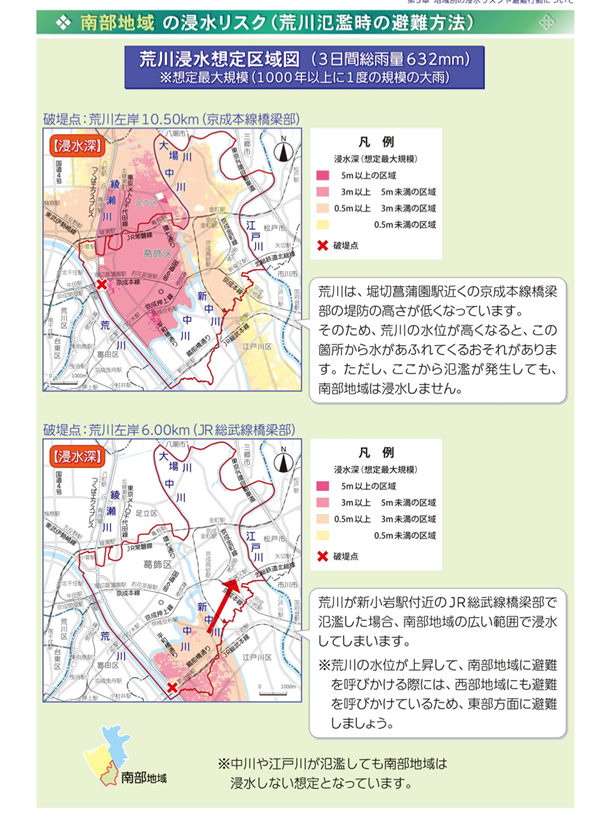

計画規模の場合は、3日間総雨量516ミリで、想定最大規模だと3日間総雨量632ミリです。雨の総雨量の予測は、(積算雨量)はウェザーニュースサイト等でわかりますので、水害が心配される降雨があるときには、この雨量の数字を常にチェックします。ハザードマップの想定に近づいている予報であれば、このとおりになる危険が迫っていることがイメージしやすくなります。

でも、ハザードマップにこの想定の数字を書いていない自治体も結構あるのです。「100年に一度の雨を想定しています」とか書かれた日には、それを調べるのに、さらに気象庁などのデータを調べなくてはいけないので、読むのが嫌になります。目安の数字は絶対必要だと思います。書いてない地域はぜひ、記載してほしいと思います。

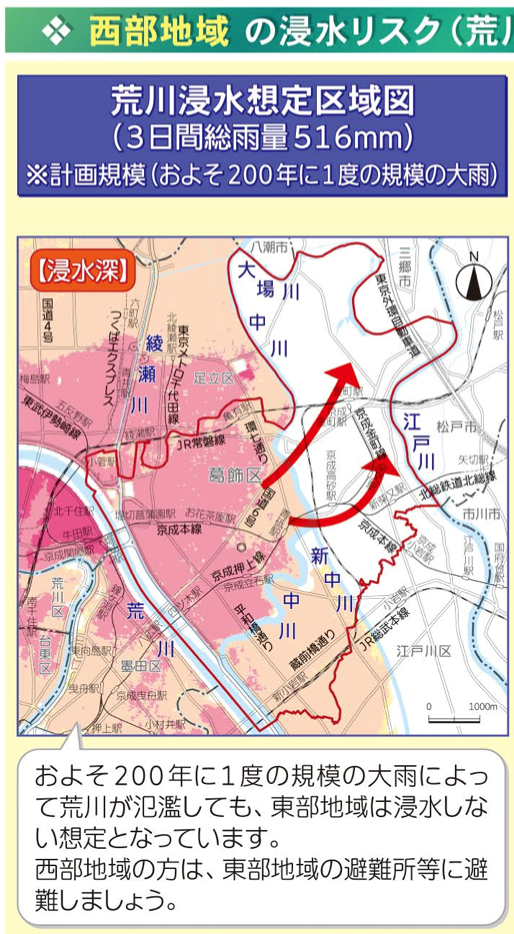

さらに、葛飾区のハザードマップが特徴的でポイント高いと思ったのが、避難する方向の矢印や目安が書いてあることです。

みなさんのハザードマップ に矢印ってありますか?私は講演のたびに、沖縄から北海道まで日本中のハザードマップを見てきましたが、矢印が書いてあるものって江戸川区の広域避難の表紙くらいだったかも(他にあったら教えてください!)。葛飾区のものは地域ごとに書かれているので、逃げる方向がイメージしやすいです。

3日間総雨量516ミリ(計画規模)の雨であれば、東部地域は浸水しない想定なので、西部地域の人は東部地域に避難すればよいことになっています。矢印があるというのは、直感的にもどこに避難すればよいかわかりやすいのでありがたいです。

もうひとつ、いいなと思ったポイントがあります。

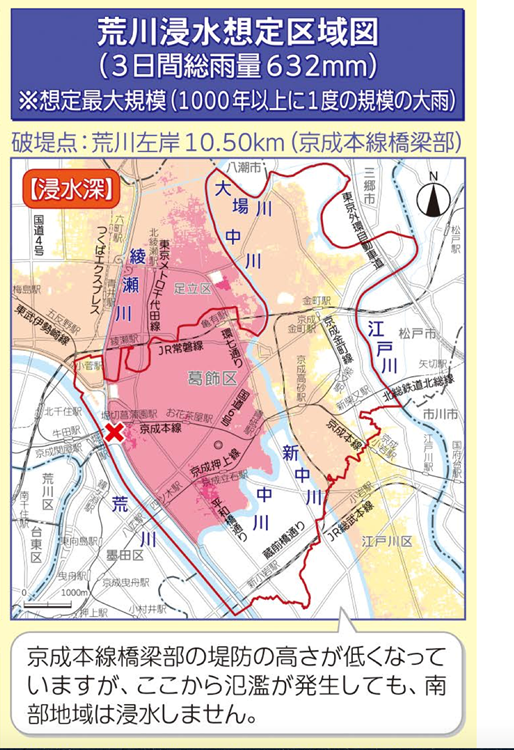

想定最大雨量3日間の総雨量632ミリ(想定最大降雨)の時に「破堤点」が書いているのです。書いてあるのはいいなと思ったのですが、ただ「破堤」って生まれてから一度も聞いたことがないとか、学校でも教えてもらったことがないから知らない人も多い言葉なのではないかと思います。

溢水・・・堤防のない区間で水があふれること

越水・・・堤防のある区間で水があふれること

破堤って要するに、堤防の決壊なのですが、マップに書かれている「京成本線橋部」という堀切菖蒲園駅近くの場所は、特に低くなっていて、荒川が決壊するならここが心配と言われている有名な場所です。そこが決壊した場合、どうなるかの想定が書かれていて、同時に、ここが決壊しても「南部地域が浸水しない」という情報が書かれています。

ここまで詳しく教えてくれるハザードマップ 、あまり見たことがなかったです。そして、破堤点の場所(荒川左岸10.50キロメートル)を書いてくれていると、国土交通省の浸水ナビといわれる浸水シミュレーションで「荒川」と「破堤点」を選べば、自分で浸水のアニメーションを確認することまでできるのです。

で、ここでお気づきでしょうか?破堤点が違えば、浸水の場所も避難の時間、方向も変わってくるのです。「浸水ナビ」でアニメーションで見るとそのことがわかりやすいのですが、マップ上で、それを伝えるのは大変だと思います。葛飾区は真摯に伝えようとしているのがわかります。以下は南部地域の想定最大規模(3日間総雨量632ミリ)の場合です。

京成本線橋梁部(荒川左岸10.50キロメートル)の破堤だと南部は浸水しない想定ですが、新小岩駅付近のJR総武線橋梁部(荒川左岸6.0キロメートル)で破堤したときは、南部地域の広い範囲で浸水することが書かれています。

同じ降雨量でも、破堤点によって浸水の仕方が違うのは、考えてみれば当たり前ですが、なかなかハザードマップで伝えにくかった部分です。これをなんとか伝えようとしている葛飾区の危機管理課は相当優秀だなと、えらそうですみませんが、心底思いました。

どの自治体の危機管理課も優秀であってほしいですが、残念ながら優秀な職員の方が異動してしまったり、希望しても危機管理の仕事ができないケースもあって、もったいないなと思っています。継続と積み重ねが重要な防災は異動しない職員がいてもいいのかもと思います。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方