2020/09/25

事例から学ぶ

感染防止と事業活動はトレードオフの関係になりやすい。両立のポイントは客観的なリスク分析とバランス感覚にもとづく経営判断。そのためにはやはり、訪れる危機を想定した事前準備が欠かせない。「いきなり対応に迫られたら冷静さを失ってしまう」と大成ホールディングス専務で、子会社の大成ファインケミカル、大成化工社長の稲生豊人氏。先を見通して先手を打てるのは、予想される状況とそこで求められる行動をあらかじめシミュレーションしているがゆえだ。背景には2012 年に策定したBCP パンデミック編がある。目の前の危機から長期的な変化まで、計画の射程は長い。(※本文の内容は4月15日取材時点の情報にもとづいています)

大成ファインケミカル

千葉県旭市

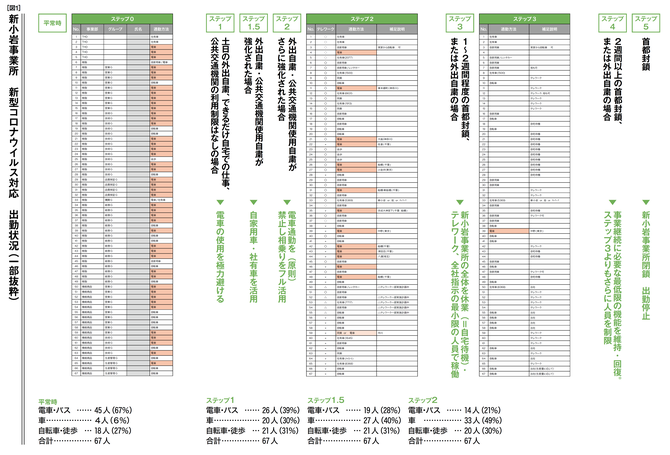

想定される状況に合わせ、東京・新小岩事業所の社員の勤務体系に5つのステップを設定した。

ステップ0は通常の体系で、67人いるスタッフの67%が電車通勤。一方、首都封鎖を想定したステップ5では事業所を閉鎖するから、出勤者はいない。「現在は『ステップ2.5』。2段階の想定をミックスしながら運用している」と、大成ファインケミカル社長の稲生豊人氏は説明する。

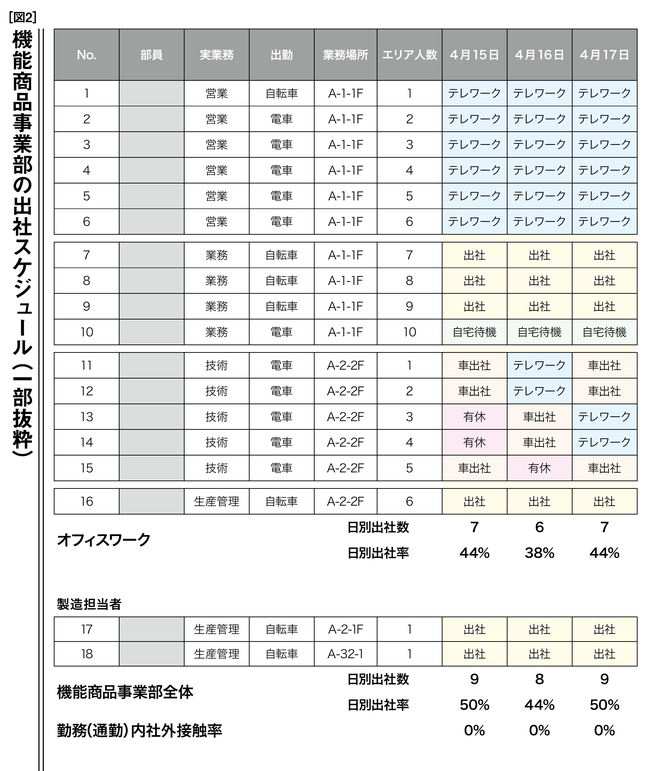

首都圏に緊急事態宣言が発出されて以降、大胆な通勤手段の切り替えを行うとともに自宅待機やテレワークを導入、電車利用を極力減らしてきた。事業部の一つは通勤時の「社外接触率」がすでにゼロ。出社人数も減っているから「社内接触率」も通常の5割以下に低減している。

ただ、同事業所内には在宅不可能な部署もあり、電車でしか来られない社員もいる。たとえば、現在1人残っている電車通勤者はお金の出し入れを預かる経理スタッフ。運転免許もないため、時差出勤での対応だ。

また一定の情報はクラウド上でやり取りできるものの、コアな技術データなどは外部からではアクセスできない。顧客から至急の案件が入り、出社を余儀なくされることもある。

「『ステップ2.5』という中途半端ないい方はそのためで、すべてが想定どおりに収まるわけではない」と稲生氏。それでも、状況に合わせた勤務イメージをあらかじめ共有しておくことで、スムーズな状況判断と対策の切り替えが可能だ。「さまざまな条件を勘案しながら、社員・家族を守る取り組みと事業継続を両立したい」と力を込める。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方