2014/05/25

誌面情報 vol43

現在町の職員は247人。このうち正職員が129人で、残りは他の自治体からの派遣職員だ。震災で町長を含む40人が命を落とし、職員数が圧倒的に不足する中、外部からの支援を受けながら復興事業を進めてきた。町の予算は被災前の50億から1100億円へと跳ね上がった。ハード面での復興事業を主に担当する復興局都市整備課には37人の職員がいるが30人が派遣職員。パート職員を除いた4人が正職員で、年齢も20~30代と若い。埼玉県川口市から派遣されている企画推進班の阿部保幸氏は「職員数があまりに少ない」と嘆く。用地買収を含めると年間300億円もの予算を使わなくてはいけないが、「他の自治体なら1人でこなすのが1億円程度。単純計算すれば300人、仮に2億円分の仕事をしても150人は必要」と説明する。

それでも、町は、自然風土、歴史、文化を生かした大槌町独自のまちづくりを進めていく方針だ。阿部氏は「外部から派遣されてきた我々も必死で歴史、文化を学び、できる限り復興に反映させていきたいと考えている。本来なら、地元で生まれ育った正職員が中心に計画を作るべきところだが、人もいなければ、育てるにも時間がない」と語る。この教訓を全国に生かすとしたら「少しでも減災を進め、被災しても過大な投資をできるだけ避けられるようにすることと、地域の復興のあり方について、庁内横断的な話し合いをしておくべきだ」と提言する。

3月28日、大槌町の碇川豊町長は、町長を含めて職員約40人が犠牲となった大槌町役場庁舎の一部を震災遺構として保存すると発表した。旧庁舎の時計を含む正面玄関付近の部分を屋上まで切り取り、補強工事を施し、後世に津波の教訓を伝えていく。

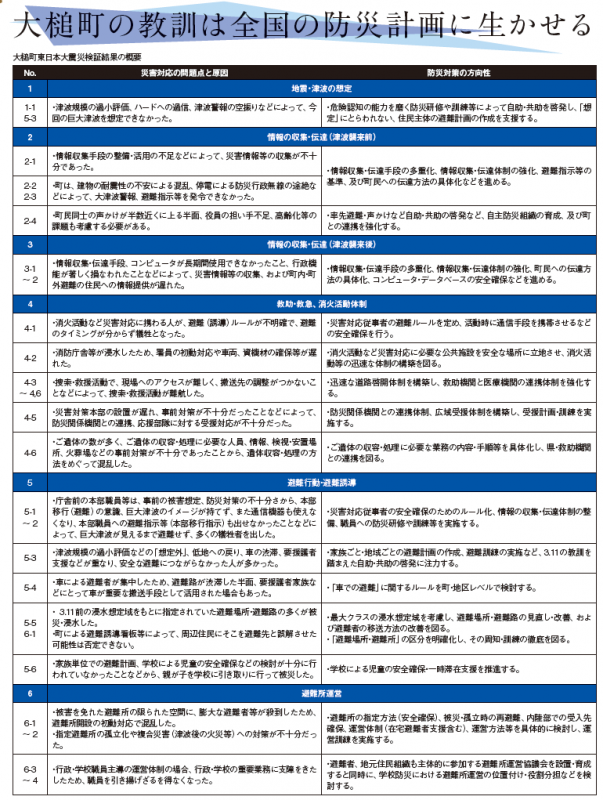

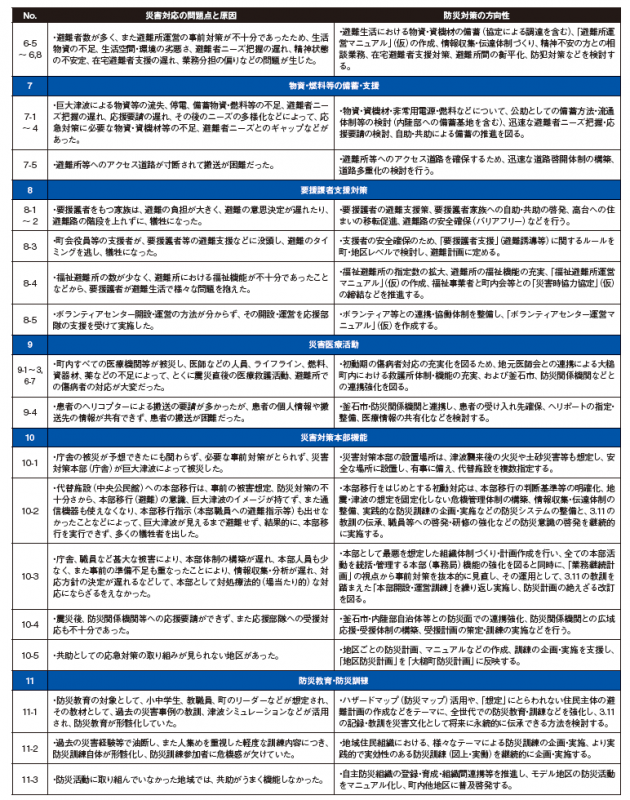

同日、大槌町東日本大震災検証委員会(委員長:元岩手県防災危機管理監越野修三氏)による最終報告書が碇川町長に手渡された。検証報告書では、地震・津波の想定、情報の収集・伝達(津波襲来前)、情報の収集・伝達(津波襲来後)など11の視点から、計34項目の問題点と原因、今後の防災対策の方向性を指摘している。

委員長の越野氏は、「役場の立地条件を考えればもっと危機意識を持って準備や訓練しておくべきだったというのが正直な意見。職員の多くが津波はじわじわと下から水が上がってくるイメージを描いていたことがアンケート結果などから分かってきている。中には逃げたくても全体の雰囲気にかき消され、逃げられなかった人もいた。震度5強以上の地震が起きたら全員が高台に避難する、津波被害の危険がない城山の公民館に対策本部を設置するなど具体的なトリガーに応じた行動ルールを決めておくとともに、個人の状況判断能力を磨いておく必要がある。職員は災害対応にあたる義務感から町民を置き去りに自分だけ助かることはできないという正義感を持つ人もいるが、まずは自分の命を守ることが基本」と話している。

【関連記事】

特集2インタビュー 岩手県大槌町長 碇川 豊氏

誌面情報 vol43の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方