2014/05/25

誌面情報 vol43

救援物資の管理も迅速化

盛岡市は、東日本大震災の教訓を生かし2013年4月に「盛岡市災害情報連携システム」を構築した。期せずして昨年は大雨・洪水が、今年4月には大規模な林野火災が発生。改めて情報共有システムの必要性と課題が浮き彫りになった。盛岡市の取り組みを取材した。

宮沢賢治や石川啄木とも縁が深く、かつては「みちのくの小京都」として栄えた盛岡市。現在では人口30万人の北東北の主要拠点として発展している。東北の内陸部に位置するため、東日本大震災時は家屋倒壊などの被害は少なかったものの、停電や燃料不足などライフラインの寸断が発生。最も多い時期には64カ所の避難所を開設し、4500人の避難者が発生し約た。当時は市内の一部に防災行政無線が備わっていたものの、市内全域へ避難勧告・指示や避難所の開設情報などを伝達する手段がなく、広報車の拡声器による広報活動や各地区の自治会代表者への個別連絡など、人海戦術をとるしか方法がなかったという。

同市はまた、津波で被災した三陸地域への救援物資の中継所にもなった。全国から大量の支援物資が送られてきたが、それらを管理するシステムがなく、やはり人海戦術で対応するしかなかった。

想定外の事態に見舞われた盛岡市は災害時情報共有システムの重要性を痛感し、震災直後から構築への取り組みを始めたという。

市民への広報活動を重視 「東日本大震災時に一番大変だったのは市民への広報活動。新しいシステムでもその点を一番重視した」と話すのは盛岡市総務部危機管理防災課消防対策室長の上平久浩氏。

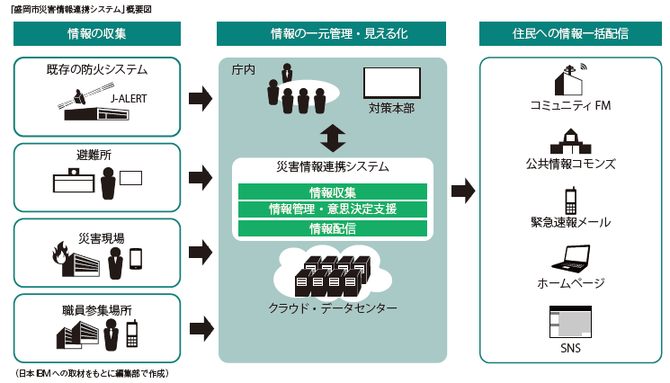

盛岡市が新しく開発した「盛岡市災害情報連携システム」は、公共情報コモンズを通じた報道機関への情報提供や、携帯各キャリアへの緊急速報メール配信ができるようにしたほか、地域のコミュニティFM「ラヂオもりおか」と協定を結び、災害時には自動的に緊急放送ができるようにした。避難勧告や避難指示など市民に必要な情報をシステムに入力すると、自動的にラヂオ盛岡に配信される。番組中でも放送を中断し、緊急速報が音声化されて流れる仕組みになっている。「東日本大震災では、一般のメディアが取り上げない細かな情報をコミュニティFMが放送してくれたことが、市民への情報伝達の上で大きく役立った」と、盛岡市総務部危機管理防災課長の藤澤厚志氏は当時を振り返る。

一方、市のホームページやTwitterとの連動も模索している。現状でも、システム上は連動させることが可能だが、ホームページを平時に管轄しているのが広聴広報課のため、現在は同課を一度経由することにしている。この点は将来的に改善していく予定だ。

誌面情報 vol43の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方