2015/01/25

誌面情報 vol47

白馬の奇跡を「美談」で終わらせないために

公設消防を補う防災力への期待

2014年11月22日に発生した「長野県神城断層地震」の住宅被害は全壊77棟、半壊136棟、一部損壊1624棟(12月24日時点長野県発表)におよんでいる。近隣の住民たちが、下敷きになった家屋の中から被災者を助け出すことなどにより、1人の犠牲者も出さなかったことは「白馬の奇跡」と呼ばれるまで評価されている。被災者支援については、地元を中心に参集したボランティア活動が早くから機能した。県と地元自治体の社会福祉協議会が連携することで受援体制を整え、被災者のニーズに応じた細やかなサポートを実現した。一方で、公設消防の手が回らない状況の中、住民が危険な状況の中で救助活動を行うことについては、今後、安全対策などについて再考していく必要がありそうだ。神城断層地震の教訓を、今後、いかに地区防災計画に生かしていくことができるのか。成果と課題を探った。

長野県警の発表によると、被害が大きかった白馬村神城(堀之内地区)では、26人が倒壊した民家の下敷きになるなどしたが、全員が救出された。多くが近隣住民の手助けによるものだった。

被災地に住む60代の女性は「住民がかけつけ、チェーンソーやジャッキを使って救出にあたった」と当時の状況を振り返る。

農村部ということもあり、農機具や山林整備に使う器具を持っている家が多かったことが幸いだったとも言えるが、近隣を知り、普段から助け合う「近助」が機能した防災のモデルケースであったことは確かだ。

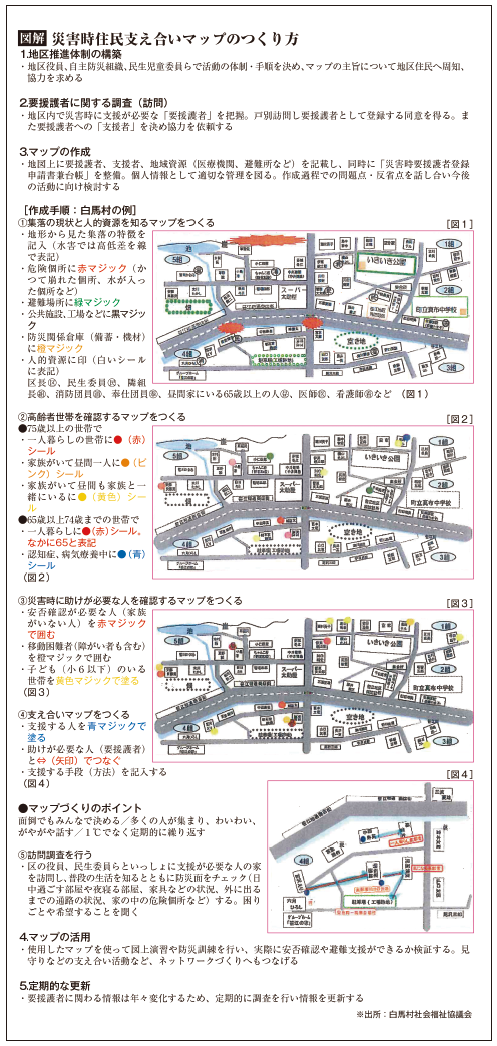

その裏付けとも言えるのが、白馬村が4年前から作成している「災害時住民支え合いマップ」だ。災害時に自力避難が困難な高齢者や障害者の住宅を地図に落とし込み、誰が手助けするかを地域で決めて地域で共有するためのもの。

区より小さな組の単位で地図を作り、要支援者のいる家屋に赤い〇のマーク、支援する側に青い〇のマークをつけるなど、住民が助け合える仕組みを構築してきた。

白馬村は29の行政区に分かれている。地区ごとに「区長」を頂点としたピラミッド型の住民組織が築かれ、86世帯230人の堀之内地区では、地区の下に10世帯ほどを束ねる8人の組長が、さらに組長の下には補佐役もいる。

こうした組織単位で、マップの作成や更新を通じ、誰がどこにいるか普段から声をかけ合い、何かあったときも「あの家にはお年寄りがいる」「あの家には何人住んでいる」とすぐに分かる仕組みができていた。こうした備えが死者ゼロにつながったと、白馬社会福祉協議会の山岸俊幸事務局長は話す。

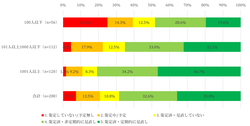

災害時住民支え合いマップは、長野県が2005年にひな形を示し、県が市町村に策定を促してきた。2014年3月末時点で、県内77市町村のうち、66市町村が取り組んでいる。白馬村では目標29地区中、堀之内地区を含む16地区が策定済みだ。

救出活動の限界

しかし、課題が無いわけではない。

被災がひどかった大北地域に限っていえば、公設消防により救出された例はわずか2件にとどまる。

地震が発生した11月22日は、1人が非番で、午後10時半ぐらいに最初の電話が入った。内容は、被災中心地から離れた八峰根のロッジで、倒れてきたスキーで手を切ったという軽傷だった。その後、11時ぐらいに被害が最も大きかった白馬村の神城地区から住民が下敷きになっているとの救助要請が入り、救急車が出動。現地に到着すると、地元住民が下敷きになっている現場へ案内し、救出活動にあたった。救出した被災者は、20キロほど離れた大町市内の病院に搬送。代わりに応援の救急車が広域消防本部から駆けつけ、もう1人を救出。公設消防での救出はこの2件だけだ。

消防の活動が遅かったわけではない。白馬村、小谷地域を管轄する北アルプス広域消防署には、常時緊急出動できる車両が2台しかなく、職員はわずか8人体制だ。毎日、1人が非番になるため、実質動けるのは7人。1台の救急車あるいは消防車に3人が乗って出動すれば、1人しか残らない。これで、約447平方キロメートル、人口約1万2000人の地域を管轄するわけだから、手の回しようがない。

誌面情報 vol47の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方