2016/09/11

事例から学ぶ

「そこのホースがたるんでるぞ!」「もっと速く走れ!」──。月に2回実施される、JFEスチール西宮工場(兵庫県西宮市)の防災訓練は、実戦さながらに怒号が飛び交う。社員で構成された自衛消防組織の隊員は、公設消防と同じ装備を着装し、自社で保有する消防車を巧みに操っていた。

地元の西宮消防署員も「これだけ熱心に訓練を行っている企業は全国的に見ても珍しい。若手の消防署員の訓練と大差ない」と太鼓判を押す。JFEスチールの自衛消防組織の取り組みを取材した。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年3月25日号(Vol.48)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年9月11日)

世界第5位の粗鋼生産量を誇るJFEスチール。同社の西宮工場は、厨房機器などに使われるステンレス鋼鈑のほか、自動車の排気ガスに取り付けるコンバーターなどに使用される30ミクロンから40ミクロンの薄い耐熱合金箔を生産している。

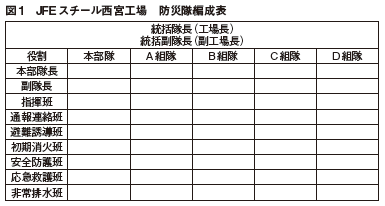

同工場の従業員は約150人。そのうちの約70人が自衛消防隊に所属する。組織は本部隊を中心にA組隊からD組隊で編成され、それぞれ隊長、副隊長と「指揮班」「通報連絡班」「避難誘導班」「初期消火班」「安全防護班」「応急救護班」「非常排水班」が設けられている。その他にも協力会社による地区隊が活動している(図1)。

工場は24時間稼働しているため、勤務は4直3交替制をとっている。本部隊は平日昼間は常駐しているが、夜間や土日も事故が発生する可能性があるので、当直ごとに4つの班に分けて活動しているという。

本部隊で指揮班長を務める阪口諸平氏は「最近は消防活動を警備会社に丸投げしている会社も多いが、当社ではすべて自社の社員が駆け付ける体制をとっている」と話す。

実戦さながらの放水訓練

取材日に行われた訓練では、ボイラー室から出火し、延焼を防止するために消防車から放水を実施するという想定で行われた。

火災の連絡は無線や携帯電話を通じて行われる。工場内は作業に伴う大きな音が絶えず響いているため、スピーカーを通じた館内放送では、隅々まで音が届かない場合があるからだ。連絡を受けた本部隊は、まず消防服を着装する。公設消防と全く同じ材質、形状のものを使用しており、社員はベルトに工具などを付けているため、着装も簡単ではない。

専任で自衛消防組織の運営にあたる同社安全衛生環境防災担当主任の福本正行氏によると「公設消防隊員は1分以内に着装が完了するが、現状では運動神経が良くて慣れている者でも3分強の時間がかかっている」と手厳しい。見学に来ていた消防隊員にアドバイスを求めたとところ、着替えだけの訓練を勧められ、今後実施する予定とのことだ。

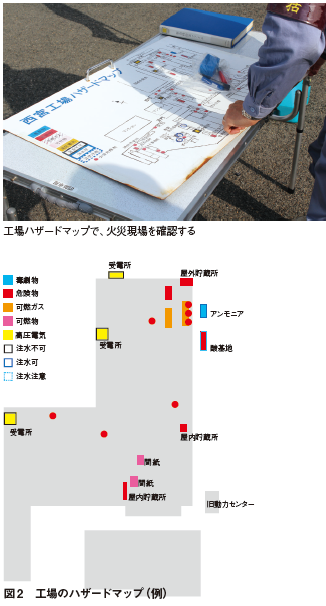

消防服の着装が完了すると、工場の入口に配備されている自前の消防車に駆けつけて出動する。同時に現場に対策指揮本部を設置するが、ここで重要になるのが工場のハザードマップだ(図2)。ハザードマップは鉄板で、アンモニアや酸基地など毒劇物や危険物の保管場所、受電所、可燃物の場所、さらには周辺のマンションの場所などがひと目でわかるようになっている。注水可能な場所と注水ができない場所も色で識別できる。必要に応じて取り外せるよう差し込み式の看板状になっており、平時から工場内3カ所に設置されている。緊急時にはこの中の1枚を抜き出して現地の対策指揮本部に設置し、報告などに使用する。公設消防が駆け付けた場合にも、ハザードマップを見ながら危険物質などの情報が共有できるという。

ハザードマップに載っていない詳細な情報に関しては「緊急時防災ファイル」を作成して事務所と工場の保安室に保管し、問合わせに対応できる体制を整えている。

阪口氏は「以前のハザードマップはどんな物質がどこに何リットル保管しているかなど、もっと詳細の情報を記載していたが、公設消防と情報共有の訓練を繰り返す中でシンプルなものがいいと指摘され、今の形になった」とする。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方