2016/09/19

誌面情報 vol48

Q6消火戦術の基本について教えてください。

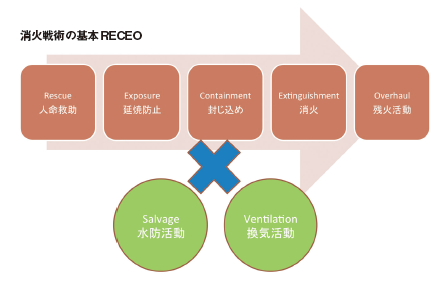

消防活動の優先順位は、最も大切な人命救助のRescue、次に延焼防止のExposure、そして封じ込めのContainment、さらに、消火のExtinguishment、残火処理活動のOverhaulと続きます。それぞれの頭文字を取ってレーシオ(RECEO)と呼ばれているスキームです。加えて、現場指揮官が判断し必要に応じて水損防止活動のSalvage、換気戦術のVentilationを適切に取り入れ対応します

例えば、郵便局の火災事案などでは、手紙や重要な書類があるのでSalvageが先に来て、水損防止処置を行ってから活動にあたります。Ventilationは消火に先行して壁や屋根に穴を開けて風を通し、煙やガス、炎の逃げ道をつくります。消火活動は単純に火を消すのではなく、被害を最小限に食い止めるために高度な戦術を用いるのです。

Q7公設消防など、所属の異なる消防隊が駆けつけたときの対応について教えてください。

もちろんICS※を用いて協力します。それぞれの部隊が勝手に消火活動や救助活動、換気作業をやるわけにいきません。チームビルティングの前提となるのがICSです。また、さまざまな部隊が協力する上で誰がどんなスキルをもっているか、能力の「見える化」は必須です。連携する上で顔の見える関係が大切だとの意見もありますが、知らない人たちと活動するケースも必ず出てきます。NFPAは誰とでも協力して消火活動できるように能力の適正基準を設定し、「能力の見える化」を図っています。

日本でも自衛消防組織と公設消防組織が共同で消火活動にあたるケースがあります。先に挙げた日本触媒の事故調査報告書でも公設消防組織と自衛消防組織のあり方について問題提起がなされています。それぞれのシステム自体の標準化と共通化を進め、合同訓練を行い効率的で効果的な連携ができるように整理するべきです。ICSについては、『Essentials of Fire Fighting』の中でも随所に盛り込まれています。

※ICS:Incident Command System

アメリカで導入されている危機対応のマネジメントシステム。多機関と連携できるように、指揮・調整のあり方、言語や組織編制のあり方、計画の作り方などについてルールを決めている。イギリスやカナダ、オーストラリアなどでも導入。近年では災害だけでなくオリンピックなどの大規模イベントの運用でも用いられることがある。

Q8どのような手順で教育をしていけばいいのでしょう?

まず座学を徹底的に行います。これは知識を身につけ理論武装をする段階。次に、知識をスキルに結びつけるために実地訓練を行います。自衛消防組織が行う通常の訓練に加えて、目的に応じた訓練プログラムを組み立てます。図上訓練からはじめ、上達レベルに合わせてフルスケール訓練を行います。この段階でかなりグレードの高い自衛消防組織になるはずです。次のステップは、例えば危険物を取り扱う事業者なら能力適性基準としてNFPAに準拠するIndustrialFireBrigade(産業火災対応)を学ぶなど必要性に応じてレベルアップさせます。

米国では企業の自衛防災組織が公設消防組織を上回るケースがたくさんあります。それを支えるのが米国テキサス州にあるTexas A&M Engineering Extension Service(TEEX)です。1929年から消防訓練を開始したTEEXに現在では米国内外から毎年8万人を越える自衛消防や公設消防の隊員が集まり、訓練を行っています。Brayton Fire Training Fieldだけでも約1.2平方キロメートルもあり、広大な土地にある充実した施設のおかげで非常に高度な訓練が可能です。日本でも訓練のために同様の施設整備が急務です。

現在、経済産業省がリードしている福島イノベーション・コースト構想に向けた国際産学連携拠点の検討委員会で、火災だけでなくすべての災害に対応した高度な訓練施設として“福島ガーディアンシティ構想”を提案したところです。一刻も早い実現が求められます。

(了)

誌面情報 vol48の他の記事

- 自衛消防を見直せ 米流は「エビデンスから学び取る」

- 消防教育を変える!発電施設を守る“火消し”のプロ集団

- 自衛消防組織の手引き

- 社会変化に応じた自衛消防のあり方 正社員の不在、技術者の流出などに備える

- 特集1 多発する火災・爆発事故をいかに防ぐ!?

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方