2021/09/21

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

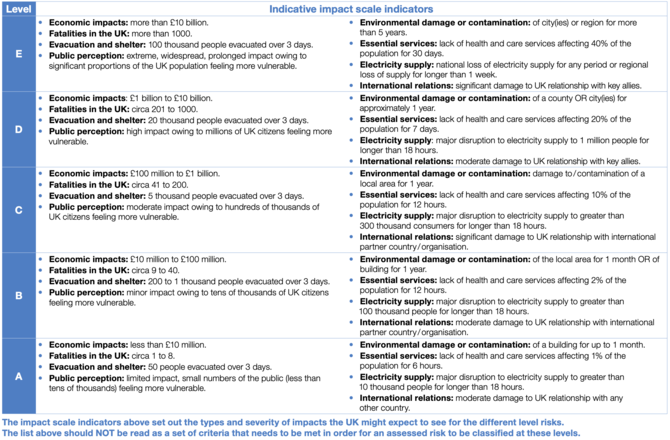

なお、図1の縦軸はLevel AからEまで5段階に分けられているが、その基準は図2のようになっている。必ずしも全てのリスクに対する影響を金額に換算できるわけではないので、経済的インパクト、死者数、避難者数、環境に対するダメージ、社会インフラへの影響、国際関係などといった観点からの評価基準が併記されている。

これらの図に続いて、リスクアセスメントの結果に関する説明が文章で4ページにわたって掲載されている。図1が短期的な評価に基づいて作成されているのに対して、文章の方では長期的な見通しを含めて解説されている。

さらにChapter 4では、評価対象となった個々のリスクについて、次のような共通の構成で解説が掲載されている。

・What’s the risk? (どのようなリスクか、顕在化するとどのような影響があるか)

・Have such events happened before? (過去の事例)

・What’s being done about the risk? (政府が実施している対策)

・Useful information and advice (そのリスクに備えるための参考情報)

・Additional online resources (インターネットで入手できる参考資料へのリンク)

このNational Risk Registerの最大の特徴は、次の2つの観点で網羅的なことである。

1つ目は評価対象のリスクの網羅性である。動物の疫病(animal diseases)から宇宙の天気(severe space weather)(太陽フレアや太陽のコロナガスの噴出などが含まれる)まで、実にさまざまなリスクが評価対象に含まれている。企業でリスクアセスメントを実施する際に、National Risk Registerを参考にすれば、外部要因に関するリスクは概ねカバーできるのではないだろうか。

2つ目は担当省庁の網羅性である。当然ながら英国においても、多くのリスクに関する担当省庁は異なるが、Chapter 4の解説には、政府が実施している対策や、関連する法令や制度、各省庁から提供されている情報などが幅広く記載されており、詳細は各省庁のWebサイトを参照するようリンクが埋め込まれているので、企業や地域社会、家庭、個人としてさまざまなリスクに備えるための情報の入り口として、非常に便利な構成になっている。日本でもこのような資料が提供されていたら、どれだけ楽になるかと思う。

もちろん日本と英国とでは状況が異なるため、英国のNational Risk Registerの内容が日本におけるリスクマネジメントに直接役立つわけではないが、企業として調査・評価すべきリスクの範囲を検討する際には大いに参考になるし、解説の内容についても、英国固有の情報を区別すれば日本企業にとって有益な情報や知識も多い。リスクアセスメントのお手本の一つという意味も含めて、ぜひご一読いただきたい資料である。

注1)第154回:米国における自然現象に対する各郡ごとの災害リスク指数

FEMA / The National Risk Index

https://www.risktaisaku.com/articles/-/57427(2021年8月24日掲載)

注2)岡部紳一(2010)「特別寄稿 国内標準規格が浸透する英国 日常リスクに備えたBCP」、『リスク対策.com』vol.19 (2010.5.25)、p. 28-33、新建新聞社

注3)以前にご紹介した米国のFEMAによるNational Risk Indexでは、自然現象(natural hazards)のみが分析・評価の対象となっているが、これに対して英国のNational Risk Registerは、サイバー攻撃やCBRN(化学・生物・放射性物質・核)などの人為的なものも対象に含まれている。

注4)CBRNとは次の4つの物質の頭文字を取った略称である。

・Chemical(化学)

・Biological(生物)

・Radiological(放射性物質)

・Nuclear(核)

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方