2010/01/25

誌面情報 vol1-vol22

優先業務と災害時特有業務

大分県別府市にBCPを策定した病院がある。被災時でも平時の業務で中断できないものを「優先業務」、負傷者の救護や避難誘導など災害時に新たに発生する業務を「災害時特有業務」として、その両方が達成できる計画を策定している。

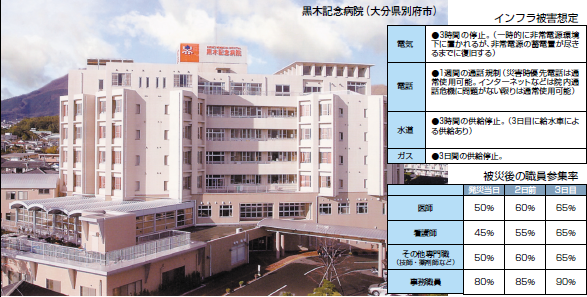

医療法人社団春日会・黒木記念病院は、内科や外科など11科・226床を持つ地域の中核病院。職員は300人で、うち常勤医師が11人。法人全体では、病院 のほかに、グループホームやデイサービスセンター、訪問介護なども行う。災害拠点病院に指定されているわけではないが、「住民の信頼を得るためにもBCP 策定の意義は大きい」と08年秋に院内各部署の責任者約25人で策定委員会を発足。東京海上日動リスクコンサルティング(東京都千代田区)の協力を得て、 昨年8月にBCPの基本方針と行動計画をまとめた。

一 般的にBCPは、地震や事故などの不測な事態に対し、重要な業務を中断させないこと、仮に中断しても必要な時間内に再開させ、マーケットシェアの低下や事 業体評価の低下を防ぐための総合的な経営戦略をいう。あらかじめ重要な業務とその業務を支える経営資源(ヒト・モノ・カネ・システムなど)を明確にして補 強や代替策などの対策を講じておくことで、被災により仮にスタッフや設備などのリソースが制約されても、重要業務を継続させる。

病院におけるBCPは、入院患者へのケアなど通常業務に加え、周辺地域から負傷者が押しよせるなど新たに発生する業務にも対応しなくてはいけないなどの難しさがある。

黒木記念病院では、県が策定した「別府地溝南縁断層帯地震」の被害想定(最大死者2555人、重篤者133人、重傷者617人※冬18時)に基づき病院が受けるだろう被害を算出。電気や水、ガスなどのライフラインの状況や職員の参集状況などについて想定を行った。

災害の発生時期は、最も外来者が多い「平日、午前10時」、職員参集条件は最も集まりにくい「夜間」と設定した。策定委員長の丸山洋一郎事務次長はその理由を「最悪の状況でも、最善の策を練られるよう厳しい条件を想定しました」と説明する。

災 害時には、避難誘導や職員・患者の安否確認、負傷者のトリアージ、院内の被害状況の確認や緊急保全など、平常時には存在せず、災害時のみ実施する「災害時 特有業務」が発生する。同時に、平時の業務でも、患者への与薬や食事の介助、排せつの介助、検査など、多くの業務が中断することが許されない。

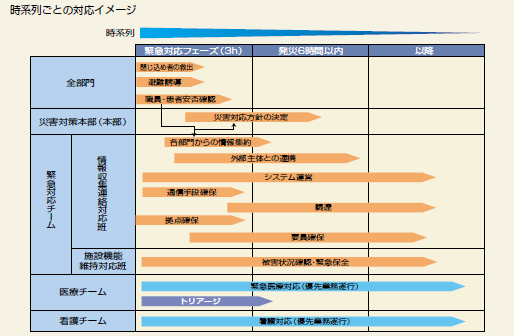

BCPの行動計画では、発災からの対応を時系列にまとめ、どの部門が何を行うか、横の連携体制も含めスタッフの割り付けを明確にした。

平時の業務で中断できない「優先業務」については、看護・介護班なら2時間以内に入院患者への与薬、6時間以内に食事や排せつの介助――といった具合に、セクションごと許容時間に応じた対応業務をまとめている。

そ れぞれの優先業務は、目標とする時間内に確実に遂行できるよう、各業務を支えるリソースを洗い出し、事前対策として備蓄や代替策の検討を進めている。食事 を作る業務なら、ガスが使えないことを想定し、プロパン業者と契約を交わす、あるいは非常食の備蓄や、食料供給業者との提携を進める。伝票を作成する業務 なら、パソコンが使えないことを想定し手書きの雛形を用意しておくなど。

こうした事前対策は、被害を軽減させる上で極めて重要なため、行動 計画上に実施すべき項目と実施期限、担当者を明確にし、定期的に実施の有無について見直しが行えるようにしている。パソコンやサーバ類、医療機器などの固 定、酸素ボンベや薬剤、ガーゼなどの備蓄、さらにトリアージ訓練など、事前対策だけでも相当な数になる。大掛かりな投資が必要となるものについては検討課 題として継続的に解決方法を模索していく方針だ。

丸山氏は「命に関わる仕事をしているだけに、どうしても優先業務の数が多くなってしまい、 実際に書き出してもらった業務がすべてできるのか、今後、部署ごとの連携も見ながら再度検証していく必要があります」と難しさを指摘する。また、医療現場 は医師の指示や判断によるところが多いため、「医師の協力が不可欠」と強調する。

「計画上、CTやレントゲン撮影を優先業務に入れなかったとしても、被災時に入院患者がベッドから落ちて医師がCTスキャンを必要と判断すれば、非常用電源をすべてそちらに割り付けてでも、使えるようにする必要があるかもしれません」(丸山氏)

■ライフラインの対策

ラ イフラインについては、すでに対策が打てているものも少なくない。例えば電気については、非常用発電装置が備わっており、3時間程度の連続運転が可能な 上、近くのガソリンスタンドから燃料を調達できる体制を整えている。電話については非常時優先電話を確保した。インターネット回線を使った院内通話機器な ど複数の通信手段での連絡体制も準備している。水については3日間の供給停止を想定しているが、井水を利用しているため生活用水については確保できる。飲 料水については飲料メーカーと提携して、必要数を備蓄するとともに、災害用の自動販売機を設置し、被災時には自動開放するようにしている。一方、課題とし て、非常用発電装置は、レントゲンやMRIなどの電力を大量に消費する医療機器の使用を想定していないため、今後も継続的な検討が必要なことなどを挙げ る。

病院ではBCPの策定以前から、防災訓練など災害対策に力を入れてきた。丸山氏は「これまでの防災は、避難訓練が中心で、医療を継続させるという考えとはまったく違っていました」と振り返る。

黒 木記念病院では、今後3年以内にBCPの内容についてPDCAのサイクルを一通りまわし、必要に応じて点検・評価、見直しを行っていくという。将来的に は、グループホームやデイサービスセンターなど法人全体の業務についてBCPの対象範囲を広げていくことも検討していきたいとしている。

■名称/医療法人社団春日会黒木記念病院■所在地/大分県別府市照波園町■一般病床/226床■災害医療/二次救急指定医療機関 09年BCP策定

2010年1月号vol.17より

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方