2010/11/25

誌面情報 vol1-vol22

東京都千代田区内の貸会議室で10月1日、東京都が進めるBCP策定支援事業の講座が開かれた。集まったのはBCPに取り組もうとしている中小企業の経営者や現場責任者だ。

東京都のBCP策定支援事業は、国の緊急雇用対策事業の枠組みを活用して行うもの。講師はこの事業を都から受託したニュートン・コンサルティング㈱のスタッフ。雇用対策事業では、新規雇用を条件としているため、同社ではリスクマネジメントのコンサルタントや、大手ITメーカーのOB、SE経験者ら8人を採用し、BCP指導者として育成した。

事業は、初回の集合研修と4回の個別訪問によるコンサルティングで中小企業にBCPを実際に策定してもらうというもの。全35社が対象で第1期から第4期までグループを分け、約2カ月間のスケジュールですべてのプログラムをこなす。今回の講座は第2期の初回にあたる集合研修で8社、30人が参加した。

当日は、まずニュートン・コンサルティングの副島一也社長が事業の概要や、今後のプログラムの進め方について説明をした後、参加各社が現状でどのくらい災害に対応できるのかを体感してもらうため、簡単なシミュレーション訓練を実施。地震、水害、パンデミックの3つのケースを想定したシナリオにもとづき、社内の連絡体制や、事業継続の手順などを確認した。

■現状の対応力を知る

最初のシナリオはこうだ。

「10月1日、本社所在地において震度6強の地震が発生しました。社長は研修会場にいて、不在です。皆さんはどのような対応をとりますか」

参加者は企業ごとに3分間で対応を話し合う。続いてシナリオ2が言い渡される。

「皆さんは会社に電話をかけましたが、会社と連絡を取ることができませんでした。このような場合どうしますか?」

再び3分間の時間が与えられる。参加者の議論は次第に活発になる。さらにシナリオ3へと続く。

「社員は皆避難を完了し、ひとまず人命の安全は確保されました。しかし御社の事業は中断状態です。さて、何から始めますか?」

参加者の口数は急に少なくなるが、次第に「サーバーの確認?」「家族の安否確認?」「顧客への対応?」など思いついたままの発言が飛び交い出す。

同様に、水害、パンデミックについてもシナリオが読み上げられる……。

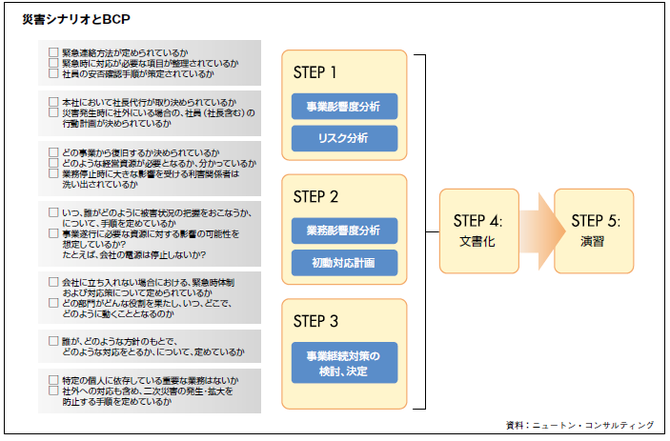

演習が終わった段階で、各企業には1枚のチェックシートが配布された。社内でどこまで対応ができたかを確認するためのものだ。

地震シナリオのチェック項目は以下の通り。

□ 緊急連絡方法が定められているか

□ 緊急時に対応が必要な項目が整理されているか

□ 社員の安否確認手順が策定されているか

□ 本社において社長代行が取り決められているか

□ 災害発生時に、社外にいる場合の社員(社長を含む)の行動が決められているか

□ どの事業から復旧するか決められているか

□ どのような経営資源が必要となるか、分かっているか

□ 災害発生時に、社外にいる場合の社員(社長を含む)の行動計画が決められているか

□ どの事業から復旧するか決められているか

□ どのような経営資源が必要となるか分かっているか

□ 業務停止時に大きな影響を受ける利害関係者は洗い出されているか

全問できたという人はいない。5問できたという人が数人。参加者からは「本当に何もできていないことが分かった」「パンデミック対応は昨年からできていたと思ったが、まったく機能しない」「どう動いていいのか共有されていなかった」など反省の声が挙がった。

■5ステップによる策定支援

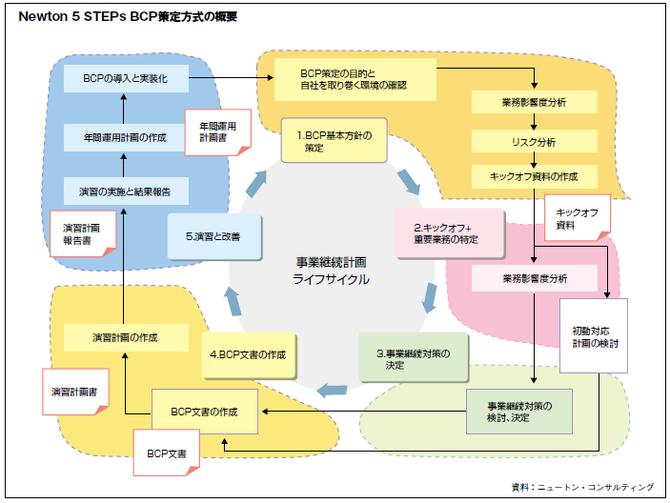

ニュートン・コンサルティングが考え出したBCPの策定支援策は、①BCP基本方針の策定、②キックオフ+重要業務の特定、③事業継続体制の決定、④BCP文書の作成、⑤演習と改善(年間計画への落とし込み)の5段階で、基本となるBCPを策定してもらうというもの(図表)。前述のチェックシートの各項目が、この5段階の中ですべて解決される仕組みだ。

特に重要になるのがキックオフ資料の作成と副島氏は指摘する。「どこから、どのような体制で、どう進めていっていいか分からない状態では、いつまでたってもスタートがきれません」(副島氏)。

当日は、初回の集合演習ということで、半日をかけて、各社がキックオフ資料を作成した。

<キックオフ資料作成の手順>

1、BCPの目的の決定

2、ステークホルダーの分析(企業を取り巻く外的要素)

3、BIAシートの作成と対象事業の決定

4、事業の最大許容停止時間と目標復旧時間の決定

5、ハイレベルリスクアセスメント(その事業に対して最も考慮すべき災害)

6、BCPの方針作成

<BCPの目的>

BCPの目的は、「社員を守る」「社会への貢献」という言葉だけでは表せない。副島社長は、それぞれの会社の使命を明確にさせる文章にまとめることが大切と説く。最初はあいまいな表現でもキックオフ資料作成の手順6までを行うことで次第に言葉がまとまってくるのだという。ある医療用品の製造会社は「いかなる時も医療用品を病院などに届ける」ことを目的に盛り込んだ。

<ステークホルダーの分析・BIA>

ステークホルダーの分析は、顧客、取引先だけでなく、法規制にかかわる行政機関にも注意を払う。その結果をBIAシートに落とし込む。売上や収益、将来性などの要素と、ステークホルダー分析の結果から明らかになった外的要素を加え、できるだけ客観的に評価して、BCPの対象範囲を決定する。

<最大許容停止時間・目標復旧時間>

最大許容停止時間と目標復旧時間の算出は、この段階ではアバウトな算出となるが、経営陣の考えを反映させ、第2ステップでより明確にさせる。

<ハイレベルリスクマネジメント>

ハイレベルリスクアセスメントは、今回の事業については地震、パンデミック、水害の3つに限って検討してもらうことにしている。参加企業の中には「パンデミックをやる必用があると思っていたが、洪水が甚大な被害になることが分かった」など、自分たちが考えていた災害より、別の災害の影響が大きいと驚く担当者の姿もあった。

<方針作成>

最後の方針の決定では、BCPを達成する上で必用なスタッフ、取引先企業らも特定する。副島氏は「BCP策定の基本ステップは、BCPの内容から逆引き的に考えること」とし、参加企業に1枚のスライドを見せ、「これを具体化し、エッセンスだけを凝縮したものがBCP」と語った。

≪わが社は、○○サービスを、○○という災害が発生したときも、○時間以内に、○○%のユーザーにサービスを提供できるレベルまで、○○という結果事象に対し、○○という方法を採用することで、復旧します≫

講習の最後に行われた反省会では、参加企業から「特殊技能を持った人が多いので、人間に重点を置く計画を作らなくてはいけないことが分かった」「ヨーロッパ製の特殊機械を使っているので対策が大変」「時間のことをあまりに安易に考えていた」「課題を1つ1つつぶしていかないと、生きたBCPができないと感じた」などの意見が出された。

各企業は、今回の講座で作成したキックオフ資料をもとに、ステップ2∼ステップ5へと進み、BCPを構築していくことになる。

来年3月25日には、今回の事業でBCPを策定した全35社の発表会が東京都庁で行われる予定だ。

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方