2022/09/03

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウム

災害情報を活かすために

地域防災の現場から

さて、後半です。後半では、地域防災の現場におけるリアリティの共同構築の実際、そして、防災教育の現場におけるリアリティの共同構築のアクションリサーチの一端をご紹介します。まずは、地域防災のほうから見ていきましょう。

京都府船井郡京丹波町では、防火意識を高めるために、ケーブルテレビを使って「火の用心」の決意を住民に語ってもらい、リレー方式で放映する「火の用心」CMキャンペーンを、2016年度から実施しています(図表17)。「火災に注意してください」という情報(状報)はあまりにも単純で、誰もがすぐに見過ごしてしまいます。力を持っていません。情報が、「贈り物」になっていないのです。そこで、町内にある全ての小学校・中学校・高等学校、さらに社協や農協、事業所のかた、福祉関係のかたにも出演してもらい、1コンテンツにつき毎日6回、 1週間で42回、放映し続けることにしました。すると、ただ「火の用心」と言い合っているだけなのに、「みんなで頑張ろう」という意識が芽生えてきました。人口1万4000人弱の町で、既に2300人を超える人がリレーしていて、もちろん今日も放送しています。

マスメディアの全国ニュースを見ていると、「家が燃えて複数人の高齢者が亡くなりました」というようなbad newsしか伝わってきません。いつも悲しいことばかり伝えているので、もはや伝え手も受け手も感覚がマヒしていて、やる気をそがれるような空気感だけが形成されているようです。であるならば、反転した情報を使えば、すなわち、やればできる、われわれはここまでできていると思い合えるような「情報の贈り物」を届ければ、力になるのではないでしょうか。

このとき、たがいの「顔」が見えることも大きいと思います(図表18)。そのことで、コミュニティの中に連帯感が生まれ、それが牽引力になっていくと思います。これを情報学の分野では「情報のオーナーシップ」と言います。情報が「われわれのもの」になるわけです。当初は、火災予防の情報は、住民を普及・啓発してやろうという総務省消防庁のものであり、消防署や役場のものだったのですが、こうして自分たちで動画づくりのムーブメントを進めていくと、火災予防の情報は「自分たちのもの」(わがもの・わがこと)になります。だから、防火キャンペーンというアクションを、町民みんなが「がんばろう」と思い合えるようになるのです。

地域防災のキーワード

地域防災の取り組みで注目しているキーワードとして、Vernacular、Singularity、Conviviality、この三つの観点がわたしは特に重要であると考えています(図表19)。

Vernacular(ヴァナキュラー)は、めったに使わない言葉かもしれませんが、教育学などを専門にしている方のなかで、イヴァン・イリイチの著作を読んでいる人たちは実感を持てる言葉だろうと思います。「土着、その土地ならでは」という意味で、localityやregionalityよりも、コミュナリティのニュアンスとして強い意味を帯びています。先ほどの京丹波町の場合も、「火の用心」の掛け声を、方言を丸出しにしながらシャウトしていましたよね。それだからこそ響き合えるわけです。また、そもそも、地域で親しまれているケーブルテレビというメディアを駆使している点も重要です。地域性が色濃く出ると、「われわれのもの」というオーナーシップも高まりやすいというわけです。

二つ目のキーワードSingularity(シンギュラリティ)は、人工知能の進化における特異点という意味ではありません。山間集落の高齢者一人ひとりにどこまで寄り添えるのかという観点、「特個」(唯一性)という意味です。「○○さんは大丈夫かなあ」「△△さんのおばあちゃんは元気にしてるのかなあ」と、一人ひとりの顔を思い浮かべることがSingularityの基本です。個別避難計画の取り組みともフィットするコンセプトですが、例えば、避難先を考える際にも、足腰のしんどさを勘案して、無理して避難しなくても自宅の二階に生存空間を確保できないか、とことん個別の事情に寄り添って積み上げていくアプローチを採ります。

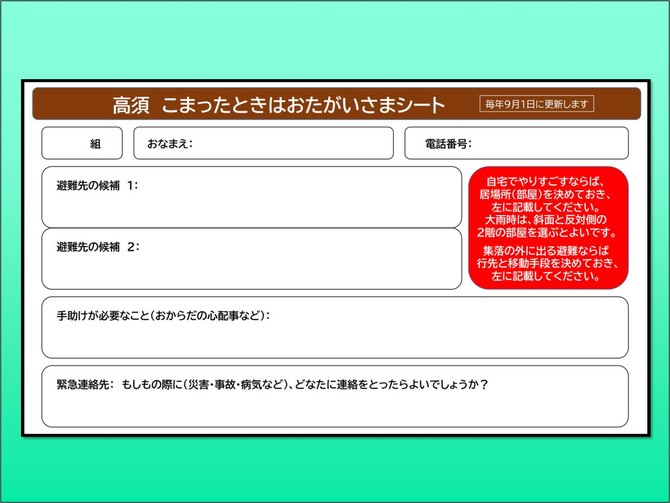

福井市高須集落では、「こまったときはおたがいさまシート」というものを作成して、これを個別避難計画・地区防災計画に組み上げていこうとしています(図表20)。特個の情報が、みんなの情報にもなる、オーナーシップのmyがourと不即不離の関係にある点が重要です。標準化したフォーマットにあてはまらない人を切り捨てるのではなく、演繹することができない一人ひとりの差異(difference)こそ尊重する視点とも言えます。

三つ目はConviviality(コンヴィヴィアリティ)、「ともに生きる」という意味のキーワードです。「自立共生」と訳している方もいるようです。社会学や哲学の分野では多くの人がこのアングルからコミュニティのありかたを洞察しています。防災の活動だけに偏った(型にはまった)関わりを押し付けるのではなく、例えば一緒に稲刈りをしたり、景色を眺めたり、その場所に対して共に愛着を持つことをベースに置きます。こうした生き生きとした関わりのなかで培った情報(トポフィリアの贈り物)を、防災の情報(リスクをめぐる贈り物)とバランスよく調合していきます。

防災教育の現場から

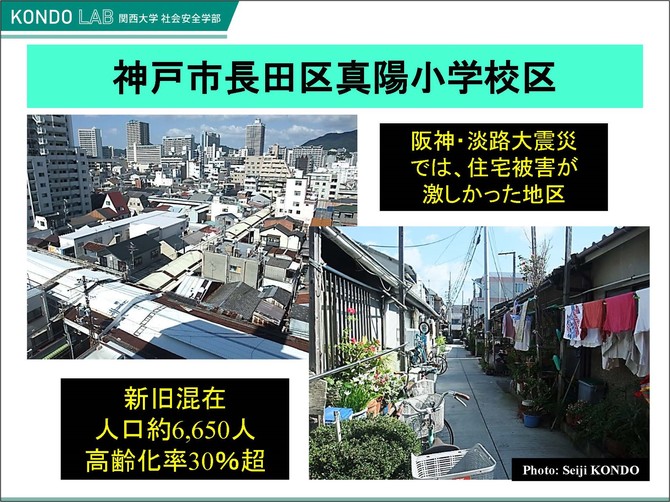

後半の後半、最後は、防災教育の実践事例を紹介しましょう。教育の現場においてもリアリティの水準から見つめ直すことは同じように重要で、例えば、神戸市長田区の真陽小学校区では、地域に密着し、児童一人ひとりに寄り添い、児童にとって分かりやすくなじみやすいようにして情報を伝え、さらに、地域と住民が一体となった取り組みを行っています(図表21)。

真陽小学校区は阪神・淡路大震災の被害が激しかった場所ですが、南海トラフ巨大地震が起きた場合、内閣府の最悪想定では校区の8割が浸水するかもしれないと予想されています(図表22)。図表23の地図の赤い枠が小学校区、黄色い星マークが小学校のある場所で、地震発生から1時間半ほどすれば小学校も最悪の場合、浸水するかもしれません。ですから、住民も子どもたちも水平避難して、新長田駅より北まで行こうという取り組みをしています。

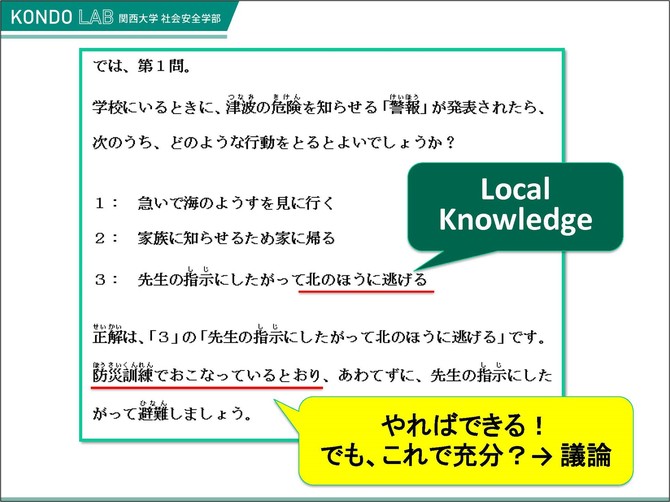

学校では、関西大学(近藤ゼミ)が支援し、昼休みに放送室から教室に伝えている校内放送の仕組み(メディア)を使って、毎週月曜日に防災の放送を2014年度から行っています。クイズなども取り入れて放送内容も工夫しています。「先生の指示に従って、北にある水笠通公園まで逃げよう」というのがキャッチフレーズになっていて、防災訓練のとおりに頑張っていればきっと助かるということを伝えています(図表24)。

ここで重要なことは、「高台避難」というユニバーサルな情報は、真陽小学校区ではリアリティがないということです。なぜなら、校区には高台がないのですから。一般的な情報はローカルな現場ではあまりリーチしません。先ほど述べたヴァナキュラーという観点は、こうしたことにも関連しています。さらに低学年には目的地となる公園の名前はさておき、ひとまず「北の方へ逃げよう」と、一人ひとりに寄り添う形での呼びかけをしています。

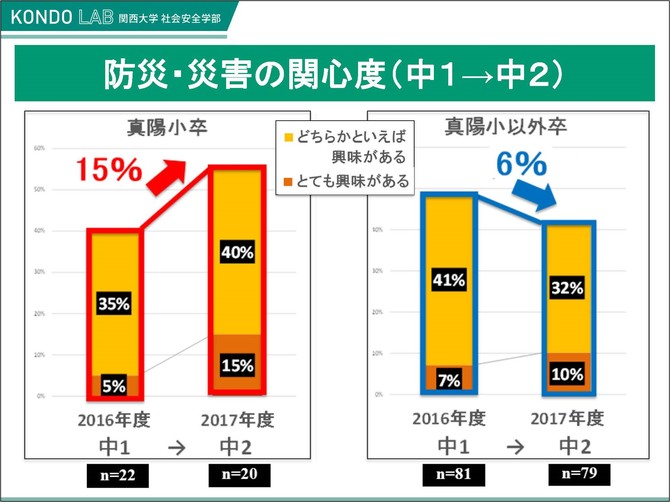

小学校を卒業して中学校に行ったら防災意識はどうなるのか。真陽小学校の卒業生が進学する中学校で、真陽小の卒業生とそれ以外の三つの小学校の卒業生の両グループの違いを確かめました(図表25)。これを見て分かるのは、真陽小学校の卒業生は学年が上がっても意識が高まり続けている可能性があり、それ以外の小学校卒の生徒たちは興味がいろいろなことに向いていき、防災はもういいのではないかと関心が弱まる傾向になっていることです。防災が(単なる知識の詰込みではなくて)「わがこと」「われわれごと」になっているかどうか、暮らしの中に、そして人生の中にセットできているのかも試されています。

真陽小学校では、6年間の学校生活を終えると最後に「ありがとうメッセージ」というものを書きます。いろいろな人に感謝の言葉を贈ってよいことになっていて、ほとんどの児童は教師や親に感謝したり、地域の活動や運動会、修学旅行、社会科見学などでお世話になった人たちにお礼を述べたりしていますが、ある児童は、関西大学の校内防災放送プロジェクトのメンバーに感謝の言葉を贈ってくれました。防災の取り組みが小学校6年間の思い出の中でとても良かったと位置付けてもらえていることは、コンヴィヴィアリティの観点からしても素晴らしいことであり、こちらも感謝したいと思っています。

まとめ

では最後に、全体のまとめをしておきましょう。災害情報は、コミュニケーションの観点から捉えてみるならば、大切な「贈り物」です。だから、そのようなリアリティを帯びるための「関係性」が構築されていることが前提として求められます。ただ単に、情報を伝達すればよいわけではないのです。わたしたちは、not machine but humanですから。

その場所やその文脈に合った方法をとことん考える(Vernacular)、その場所に居る人たち一人ひとりに真摯に向き合う(Singularity)、そのうえで、防災というイシューにがんじがらめになって凝り固まるのではなくて、人生でめぐりあった者同士、同じ時を過ごし、思いを重ねていくこと(Conviviality)が重要です。

息長く取り組んでいくことを、疎んじてはいけません。関係性の再構築がなされれば、たとえ同じコンテンツであったとしても、「ああ、届けてくれて本当にありがとう」と思い合える、人々の防災力に真に貢献する「状報・情報」が生み出されていくことでしょう。

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウムの他の記事

- 事故と災害の比較研究南海トラフ巨大地震を見据えて取り組むべき課題とは

- 災害情報を活かすために―リアリティの水準から再考する―

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方