2022/09/03

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウム

災害情報を活かすために

状報と情報

情報という言葉は、日本ではとても新しい単語で、外国語を翻訳するために明治時代に作られました。フランス語から輸入した言葉ですが、元々は二つの言葉で表現していて、「状報」がベーシックな意味を表しています。今は「情報」しか使いませんよね。

状報は「(敵の)状態を知らせる」という意味であり、間違ってはならない大切な数値・データ・公式などをしっかり伝えるということです。情報は、感情の「情」の字を使い、マインド、フィーリングを伝えることになります。

それぞれ、「知識を伝える」「意識を変える」というふうに言い換えることもできます。状報は客観的なもので、情報は主観的なものです。一般市民向けの講座などでは、それぞれ「あたま」と「こころ」でキャッチするものだと説明していますが、学問的には「意味」と「重み」がそれぞれの位相に対応すると考えたほうがよいでしょう(図表9)。

状報は意味さえ分かればいいので、「津波が来た」「線状降水帯が発生した」ということを間違えずに伝えることが要請されますが、情報はその意味が分かろうが分かるまいが、「大変なことが起きているぞ、危ないぞ」と伝えられるかどうかが問われます。言葉の意味だけを知っている人は、世の中にたくさんいます。例えば、現代日本社会では、「南海トラフ巨大地震」という、起きてもいない地震にラベルを貼って情報を共有しているので、この言葉を知っている人は大勢いることでしょう。でも、その“重み”を、信念をもって伝達している人の数は、ごく限られているかもしれません。

さらに言い換えて、「knowledge」と「wisdom」と書きました(図表10)。知識を伝え合うことは、システムやツールによって随分簡単になりました。迅速に的確に、自分の手元の端末にすぐに状報が届きます。しかし、それをキャッチしたときに、それを「大切な贈り物」として受け止めて、コミュニケーションの一環として、自分の知恵や信念に変えられる人がどれほどいるのかというと、どうも心許ない。高度情報社会の渦のなかで、かえって年々難しくなっていると言えるかもしれません。

情報とリアリティ

こうした問題を、私は「リアリティ」という水準から考察しています(図表11)。例えば、客観的な「状報」がたっぷりあると、リアリティを感じる人は当然います。専門家であれば数値(生データ)がとても大事です。しかし、学生の皆さんの場合、数値・グラフ・データを見せれば見せるほど、どんどん眠たくなり、リアリティが薄れてしまうことがあるようです。「これはとても大事だ」「命に関わることなのだ」という「情報」がない限り、「状報」は生きてきません。バランスが必要です。

逆に「情報」しかなければ、それは大騒ぎするだけのことになり果てます。「死ぬぞ」「大変だぞ」ということばかり耳にしているうちに、どんどん嘘っぽく感じてきます。これもリアリティがない状態です。ですから、しっかりしたエビデンス(根拠)は要るのです。状報と情報の両方あって初めて、「なるほど、これは確かに備えないといけないぞ」と思えるのです。

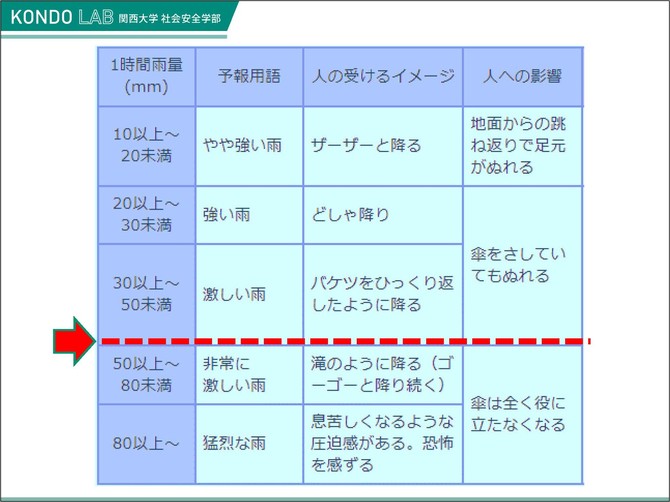

別の例で説明すると、「時間雨量50㎜」という言葉は、これはきっちりした状報ですよね(図表12)。学生に「このフレーズにはどんなリアリティがあるか書き出してください」と言うと、一番多い回答パターンが「60分で5㎝の雨が降ります」というものでした。これは、1時間を60分に変換して50㎜を5㎝にしただけなので、リアリティの説明としては無内容です。そんなことのためにこの情報が発表されるわけではありません。

例えば、都市インフラの工学を専門としている方々は、下水の排水システムが時間雨量50㎜を超えるとオーバーフローするかもしれないという危機感を持ち始めることだろうと思います。気象庁のマトリックスで言えば、50㎜/h以上で「非常に激しい雨」が降るだろうと定義されています(図表13)。つまり、そろそろ“臨戦態勢”に入らなければならない、どこかで人の命が奪われるかもしれないという想像をし始めるような“スイッチ”になる情報なのです。

客観的な「状報」の言い方をちょっといじった程度では、こうした適切なリアリティは共有され得ません。天気予報で日常的に流れている言葉づかいなのに、自分には関係がないと思わせてしまっているのです。

近年の豪雨では車の中で亡くなる事例が散見されます。例えば2019年の北関東・福島方面を襲った豪雨では、亡くなった方の半数は、「車中死」でした。雨の中、足の不自由な息子さんを迎えに行って、息子さんとともに行方不明になってしまった方もいました。水が溜まったアンダーパスに突っ込んでしまい、溺死した方もいます。こうしたリスクのおそろしさを「情報」として伝えないと、リアリティは得られないのです。「たかだか5㎝、7㎝、いや8㎝くらいの雨ではないか」という勘違いが繰り返されています。

おまけにニュースでは、4時間当たりの積算雨量を言ったり、降り始めからの総降雨量を言ったりします(図表14)。すると、200㎜とか300㎜というふうに3桁の数字が登場します。さっきは「300㎜」と言ったのに、次にまた「時間雨量50mm」と言ったらとても少なく感じます。時間雨量50mmという意味(状報)は伝わるのですが、重み(情報)が見失われていくのです。

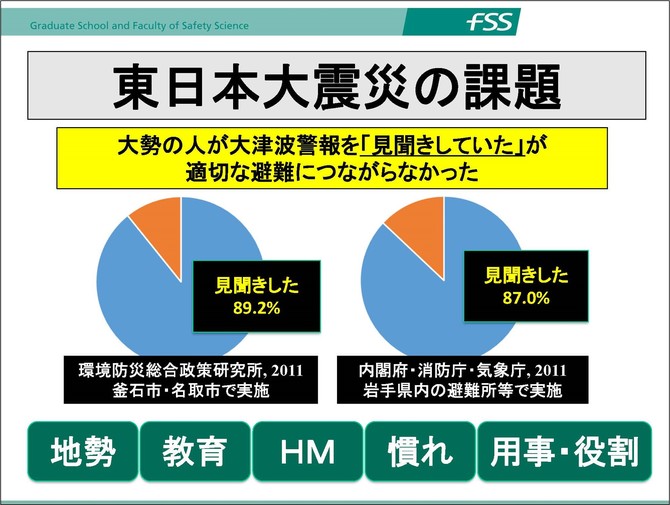

「大津波警報」については、2011年を経た今の日本社会では、おそろしい情報だというリアリティがあるはずですが、東日本大震災が起きた時点では、その重みが分からなかった方がたくさんいたと思います。そして、大勢の方が溺れて亡くなりました。生き残った方々への調査では、8~9割の人は大津波警報が出たことを覚知していました(図表15)。でも、逃げなかった人、逃げなくても大丈夫だと思った人が数多くいたという点においては、少なくともリアリティが弱かったと言えるのではないでしょうか。

もちろん、情報の観点からだけでこれを断定するのは少し乱暴で、どういう地勢に住んでいたのか、防災教育を受けていたのか、なんらかの用事をしていたのかといった要素の分析も同時に大切です。ただし今日は情報の話にフォーカスしていますので、あえて踏み込んで言うと、「情報はあったけれどもリアリティのバランスが悪かったのではないか」と指摘することができると思います。現に日本全国津々浦々に放送を出していたNHKのスタジオにいたキャスター本人が、「今回も、被害が出るような津波は来ないのかなあと思って放送を出していた」と証言していて、ご自身で放送内容を分析した論文まで発表されています。

状報と情報のバランシングを考えるうえで参考となる事例はたくさんあります。令和2年の熊本豪雨では、防災無線で避難を呼びかける声が涙声になっていたそうです。涙声では、相当に聞き取りにくかったろうと思いますが、切迫感は伝わります。「逃げてほしい。逃げないと、おじいちゃん、おばあちゃん、みんな死んじゃうよ」と思っているからこそ本気で、全身全霊をかけて呼びかけているのです。意味がほとんど読み取れなくても重みが伝わることがあるというのは、路面に大書したSOSの文字が反転していた事例と同じですよね。こうしたメッセージは、人間だからキャッチできるのです。しかし、もしわれわれがマシンであるならば、単なるノイズです。放送で泣いたら、大失敗です。

インフォメーションの話題はコミュニケーションの話題であり、災害の領域ではhuman to human、人と人との情報のやりとりのありかた(関係性:relationship)についてもしっかり研究することが必要です。ソーシャルインフォメーションという領域になりますけれども、こうした「社会情報学」の観点もとても大切です。もちろん、機械側の領域をおろそかにしてよいという話ではありません。領域をしっかり切り分けて、それぞれの研究、調査、取り組みをなす必要があります。しかし、少なくとも言えることは、人間をマシンのように扱おうと思っても、そうはいかないということです。高精細なデータ、緻密な情報を瞬時に送り届けても、コミュニケーションを密におこなう関係性の基盤がなければ、基本的には「なんだこれは、よく分からないぞ」で終わってしまうのです。繰り返し言えば、いかにしてコミュニケーションするのか、情報を「贈り物」としてありがたく大切に届け合えるような共同体をつくるのか、これが「災害情報論」の主要なテーマになっています。

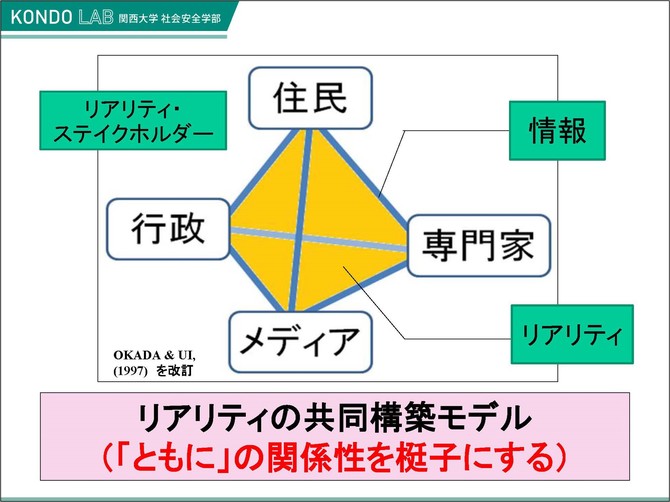

私の授業では、リアリティは個々人によって随分ギャップがあるものだということをお伝えした上で、さらにカテゴリー(ポジション)によってかなりギャップがあることも伝えています。専門家が持っているリアリティ(危機感、切迫感)というものは、実は一般市民の方にはうまく伝わっていないことが多いと思います。線状降水帯の予測情報まで出すのだと意気込んでも、そのありがたさは、まだ社会のほうには伝わっていないのではないでしょうか。行政の皆さんが、「大雨が降るかもしれない。今日は泊まり勤務だなあ。大丈夫かなあ」と思っていることの切迫感・焦燥感は、一般市民には伝わっていないかもしれません。メディアが伝えていることは、どうでしょうか。本気で伝えているでしょうか。真正に伝わっているでしょうか。かえって嘘っぽく、あざとく聞こえているとすれば、情報をリレー(リリース)している(だけの)メディア自身が、自然災害のリスクのリアリティを共有できていないのかもしれません。

住民、行政、専門家、メディアの4つのアクターがバランスよく組み合わさってはじめて、力になる可能性が高まるわけです。行政職員の皆さんの思いや、事業所の皆さん、学校、病院、NPO、さまざまなアクターのリアリティを重ね合わせること、共同で切迫性や重要性を確かめ合うことが求められています(図表16)。

「南海トラフ巨大地震」という言葉を呪文のように繰り返していても、力にはなりません。なぜ一生懸命、被害想定という情報を世に出しているのか、避難情報をリアルタイムで出しているのかというところから、その背景の部分、文脈の部分をもっと共有していく必要があると思います。ということで…、前半の話から抽出されて後半の話にバトンするキーワードは、「ともに」「みんなで」になります。

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウムの他の記事

- 事故と災害の比較研究南海トラフ巨大地震を見据えて取り組むべき課題とは

- 災害情報を活かすために―リアリティの水準から再考する―

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方